Efemérides não são ocasiões apenas para brindar acontecimentos e personagens, mas para refletir sobre a natureza do que ocorreu. Sobre sua capacidade para gerar transformações, ou para manter tudo, ou quase tudo, no mesmo lugar, e sobre o que pode ser melhorado. Para os países que possuem um passado colonial, celebrar e refletir sobre a sua independência traz consigo sempre a sensação de tocar em feridas que não cicatrizam. Neste ano, os brasileiros se veem diante de uma ferida que, após 200 anos, ainda não foi curada.

Na agenda das instituições públicas ou privadas, os esforços para criar formas de tratamento e curativos para estas feridas são variados. Eles oscilam entre pensar a nação, a identidade, as identidades ou as pessoas. Os receituários para os interessados na solução desse problema vão de sessões solenes a edições de livros e coletâneas de documentos, passando por inaugurações, exposições, seminários, colóquios, concertos e concursos literários. Em meio a tantas ações com intenções profiláticas, principalmente no campo das Ciências Humanas e das Artes, o que a Genética teria a oferecer? E se as evidências genéticas se juntassem às da história, o que poderíamos inferir?

Para além dos documentos manuscritos, impressos ou visuais, a história de um país pode ser contada pelo DNA de sua população. Assim vem mostrando uma equipe de geneticistas, coordenada pela pesquisadora Lygia da Veiga Pereira, do Instituto de Biociências da USP, que por meio do projeto DNA do Brasil pretende sequenciar 15.000 genomas do Brasil com o objetivo de entender aquilo que mais interessa neste contexto da efeméride da independência: a população brasileira.

A predominância da herança europeia nos genes da população brasileira

Segundo a pesquisadora, um projeto como esse permitirá compreender melhor certas doenças que atingem mais especificamente os brasileiros, e os resultados irão favorecer a adoção dos tratamentos preventivos e terapêuticos mais adequados e eficientes ao seu perfil genético. Até o momento, foram analisadas 1.347 amostras de DNA. Trata-se de um número pequeno mas suficiente, não só para a genética, mas para que cientistas sociais e historiadores tenham acesso a dados de outra natureza, que lhes permitam fortalecer as conclusões obtidas em documentos históricos ou pelo estudo das relações sociais.

Algumas das conclusões apresentadas pela equipe de geneticistas já são amplamente conhecidas e discutidas por intelectuais, estudiosos e acadêmicos pelo menos desde a Semana de Arte Moderna de 1922. Entre elas está o caráter multirracial e multicultural do brasileiro. Embora alguns ouvidos surdos à constituição de 1988 e vozes deslegitimadoras dos direitos dos povos indígenas insistam em dizer que estes foram dizimados pelo colonizador, o “documento” DNA está aí para desmenti-los. Narrativas históricas escritas ou visuais inventam, apagam, disfarçam e criam vazios demográficos, como foi feito com os povos indígenas. Mas a narrativa genética mostra que, no brasileiro, 34% do DNA que se localiza nas mitocôndrias – uma organela que abriga material genético que é herdado apenas pelo lado da mãe – derivam da mulher indígena, e 36%, da mulher africana.

Se temos muito a festejar com a multirracialidade e multiculturalidade que nos tornam únicos no mundo, e fazem da cultura brasileira uma das mais ricas e variadas, há um lado mais perverso dos resultados que os geneticistas vêm alcançando e que nos dão motivos mais para franzir sobrancelhas e lábios diante do nosso passado colonial e da qualificação das conquistas da nossa independência.

Segundo os dados obtidos pelos sequenciamentos de DNA realizados no âmbito do projeto, 75% dos genes presentes nos cromossomos Y dos brasileiros, herdados dos seus pais, são de origem europeia. Embora não seja possível fornecer números confiáveis sobre o total de habitantes do Brasil colônia, nem reduzi-los ao binômio negros e brancos, devido à miscigenação, graças ao website https://www.slavevoyages.org/, uma plataforma digital colaborativa e responsável por compilar e tornar acessível milhares de registros dos embarques e desembarques de africanos na África e Américas, respectivamente, sabe-se que sua entrada no Brasil ocorreu de forma massiva, ano após ano, no passado colonial. Assim, como explicar uma predominância tão expressiva da herança europeia na genética do brasileiro?

Ideia de branqueamento do Brasil influenciou perfil de imigração

Teóricos racistas e adeptos das teorias do branqueamento do final do século 19 e início do 20 certamente festejariam esta “superioridade” numérica do material genético de origem europeia, junto aos cromossomos Y dos brasileiros. A própria política imigrantista desse período, que trouxe para as lavouras de café de São Paulo milhares de famílias de italianos, foi inspirada em teorias como essas, criadoras da expectativa de um Brasil que, na impossibilidade de ser branco, se tornasse mestiço – mas não negro. Um cenário racial ideal, tal como o projetado por estas elites, foi pintado por Pedro Américo na consagrada tela “Independência ou morte”; nela, até o figurante surpreendido pelo episódio do grito é branco.

O resultado preliminar do projeto DNA do Brasil sobre a predominância do legado europeu na genética do brasileiro, quando cotejado com as conclusões no campo da História obtidas nas últimas três décadas, evidencia o peso da violência sobre a população negra masculina africana e afrodescendente escravizada e em idade reprodutiva. Uma violência que ainda assombra este segmento social, atualmente ainda graduada pelas identidades de gênero. A ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) afirma que a população trans negra, incluindo homens trans, é a que mais tem chances de morrer assassinada no Brasil.

A baixa contribuição do legado genético masculino negro no DNA de brasileiros e brasileiras pode encontrar uma de suas explicações em conclusões obtidas por historiadores sobre a taxa reduzida de reprodução endógena da população negra escravizada na colônia. Na “lógica demográfica empresarial” do tráfico negreiro, a mão de obra africana masculina era barata e relativamente abundante, não havendo interesse em promover a sua autorreprodução, mas apenas a sua substituição. O clássico “Em costas negras”, livro de Manolo Florentino, livro reeditado pela Editora UNESP em 2015, desenvolveu bem este aspecto da história demográfica do Brasil e ajuda a explicar, sob uma perspectiva histórica, os dados alcançados pelos geneticistas do projeto DNA Brasil.

Raízes da invisibilidade da violência contra homens negros e indígenas hoje

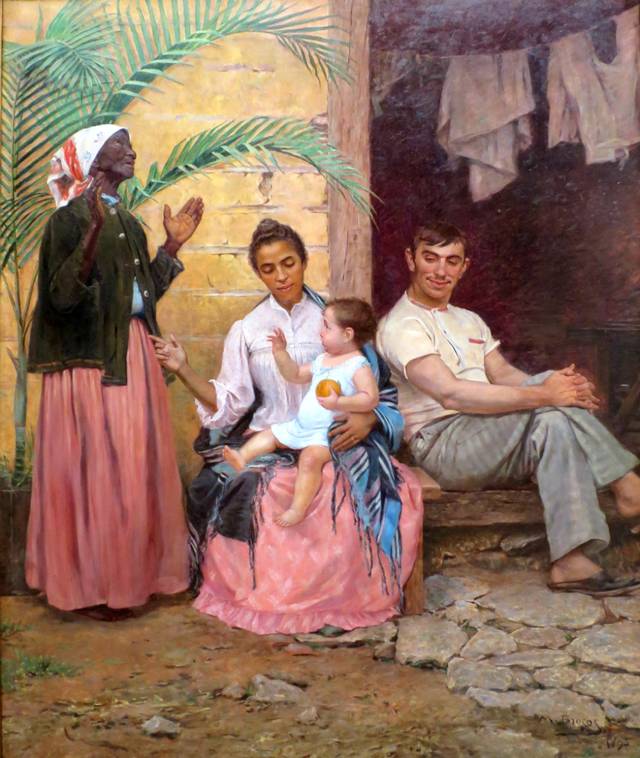

Embora o fenômeno da formação de famílias escravas de origem africana ou crioula (afrodescendente nascido no Brasil) fosse recorrente, como apontam várias pesquisas pontuais para municípios específicos do Brasil, não é possível afirmar que houvesse um ambiente social amplamente favorável para a fecundidade negra. Alguns senhores escravocratas mais defensores de valores morais cristãos, ou mais preocupados com a estabilidade dos seus negócios, até fomentaram a união formal entre seus escravos. Existem, inclusive, evidências visuais deste tipo de incentivo. Mas as condições para a reprodução de africanos e de crioulos era desfavorável. As poucas africanas embarcadas nos navios negreiros, quando sobreviviam à travessia, estavam sujeitas à violência sexual de seus senhores brancos, e deles geravam filhos.

A violência, no passado colonial, contra a mulher – que persiste até os dias de hoje – já foi mapeada e denunciada de forma eloquente. Os patriarcalismos das sociedades exigem este tipo de iniciativa como forma de defender seus direitos, inclusive sobre sua própria vida, visto que o feminicídio encontrava respaldo institucional. É o que mostra a legislação portuguesa sistematizada pelas Ordenações Filipinas e aplicada no Brasil colônia. Um de seus parágrafos legitimava o assassinato da mulher “adúltera” pelo marido. Sob este rótulo, muitas mulheres perderam a vida no passado colonial.

Porém, a violência contra o homem negro e afrodescendente, e também contra o indígena, pode ter ficado na penumbra, embora desse fenômeno possam ser extraídas explicações para o dado dos 75% dos cromossomos Y dos brasileiros pertencerem à ancestralidade europeia. A negligência quanto ao problema da violência a que o homem negro foi submetido no passado pode ajudar a pensar alguns dados contemporâneos apresentados no Atlas da Violência, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dos 628.595 homicídios ocorridos entre 2008 e 2018, 91,8% foram de homens e 74% é o risco de ser vítima de violência por raça e cor.

No passado colonial, a violência sofrida pelo homem africano começava no navio negreiro, e muitas vidas tiveram sua sequência natural interrompida em seus porões. Ao interagir com a base de dados do Slave Voyages, o usuário pode acompanhar o que foi este movimento de perda de vidas humanas. Em 1750, dos 22.460 africanos embarcados na África, 19.713 desembarcaram em algum porto. Ou seja, 2.747 não resistiram aos rigores da travessia do Atlântico e tornaram-se alimento dos insaciáveis tubarões. Nos mercados das cidades litorâneas, como Salvador ou Rio de Janeiro, onde eram expostos para venda, ou no caminho até o destino determinado por seus compradores, outro tanto também podia morrer. E a remoção de seu habitat natural e meio social na África causava impacto psicológico e fragilizava a imunologia do homem negro, tornando-o mais vulnerável a todos os tipos de doenças.

A sucessão de experiências degradantes sofridas no percurso de um porto na costa ocidental da África ao litoral ou interior do Brasil impunha uma seleção natural na qual apenas o mais forte sobrevivia – para, por outro lado, ter a sua vida abreviada pelas precárias condições de trabalho, principalmente aquelas impostas aos que eram encaminhados para o trabalho na grande lavoura do açúcar, algodão, tabaco ou café. Nos navios negreiros, um dos primeiros componentes da ração a escassear era a água potável. A viagem de Angola a Pernambuco, em condições normais, durava 35 dias. Nesse intervalo, uma média de 500 africanos amontoados nos porões de um negreiro português ficava exposta a todos os tipos de doenças, como disenterias, anorexia e apatia, derivadas do longo período de desidratação a que o corpo ficava exposto.

Segundo a historiadora Kátia Mattoso, no livro “Ser escravo no Brasil” (Editora Brasiliense, 1990), a alta mortalidade do negro, que certamente interferia na sua capacidade de reprodução social, era oriunda menos da sobrecarga de trabalho e mais das condições em que vivia, em climas muito severos e sujeito a experimentar alterações bruscas, podendo, num mesmo dia, experimentar desde uma prolongada exposição ao sol, calor e umidade até quedas repentinas de temperatura. Resfriados malcurados viravam anginas, pneumonias, tuberculoses e pneumonias não tratadas. Nas senzalas não havia calafetação e nem sempre o negro possuía roupas adequadas para se proteger do frio.

Essa população de homens negros também tinha a sua vida vulnerabilizada pela violência resultante das tentativas de fuga e nas rebeliões e confrontos com as forças repressivas, personificadas na figura do capitão do mato, incumbido de capturar negros fugidos ou das tropas de ordenanças. A violência nas cidades coloniais também tinha como alvo o homem negro, pois o estigma da cor o tornava sempre alvo de suspeitas e o expunha mais frequentemente à violência das forças normativas.

Nos números do tráfico negreiro, o predomínio dos homens em relação às mulheres era de 1, 4 homem para 3, 1 mulheres, segundo conclusões alcançadas por historiadores trabalhando com fontes históricas. Com as conclusões preliminares contemporâneas dos geneticistas no sequenciamento do DNA do Brasil, podemos verificar que as condições de degradação humana e violência a qual esta maioria foi submetida no passado reduziram sua participação em nosso legado genético.

A invisibilidade da violência contra esse grupo pode explicar por que, em nosso presente, tantas vidas de homens negros, muitos em idades tão jovens, ainda têm seu ciclo encurtado. Se a intenção do projeto DNA Brasil é chegar a tratamentos mais eficientes das doenças que comumente acometem o brasileiro, talvez por meio do diálogo com a história se possam alcançar tratamentos para problemas sociais que insistem em não cicatrizar: verdadeiras feridas, herdadas do passado colonial.

Denise Aparecida Soares de Moura é doutora em História Econômica pela USP e professora do Departamento de História da Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Unesp, Câmpus de Franca.

Os artigos de opinião assinados não refletem necessariamente o ponto de vista da instituição.