Na manhã desta quarta-feira (8), a Academia Real das Ciências da Suécia anunciou os nomes de Susumu Kitagawa, do Japão, Richard Robson, da Inglaterra, e Omar M. Yaghi, da Jordânia, como os laureados do Prêmio Nobel de Química de 2025. O reconhecimento se deu pelo trabalho dos pesquisadores na criação de uma nova forma de arquitetura molecular, chamada de estruturas metalorgânicas (MOFs).

“Imagine que as ferramentas da química pudessem ser usadas para criar materiais totalmente novos, com propriedades nunca vistas”, apresentou o presidente do Comitê Nobel de Química, Heiner Linke, durante a cerimônia de anúncio. “Por exemplo, imagine que pudéssemos produzir um material sólido repleto de minúsculos espaços onde moléculas de gás se sentissem em casa, com propriedades químicas ajustáveis às necessidades e características específicas de diferentes moléculas. Essa foi a conquista dos laureados deste ano”, destacou.

De maneira simplificada, o trio descobriu como criar “construções químicas” porosas, que contêm grandes espaços vazios pelos quais outras moléculas podem passar. “Esses espaços podem ser vistos como ‘quartos de hotel’, nos quais moléculas visitantes podem entrar e também ser liberadas”, explicou Linke.

As construções funcionam a partir da combinação de dois componentes principais: os íons metálicos (como zinco e ferro), que funcionam como os pilares de sustentação da estrutura; e longas moléculas orgânicas à base de carbono, responsáveis por conectar esses íons. Esses dois elementos podem ser combinados de diferentes formas para criar estruturas geométricas únicas, que contêm grandes cavidades por onde outras moléculas podem passar e, eventualmente, ficar retidas.

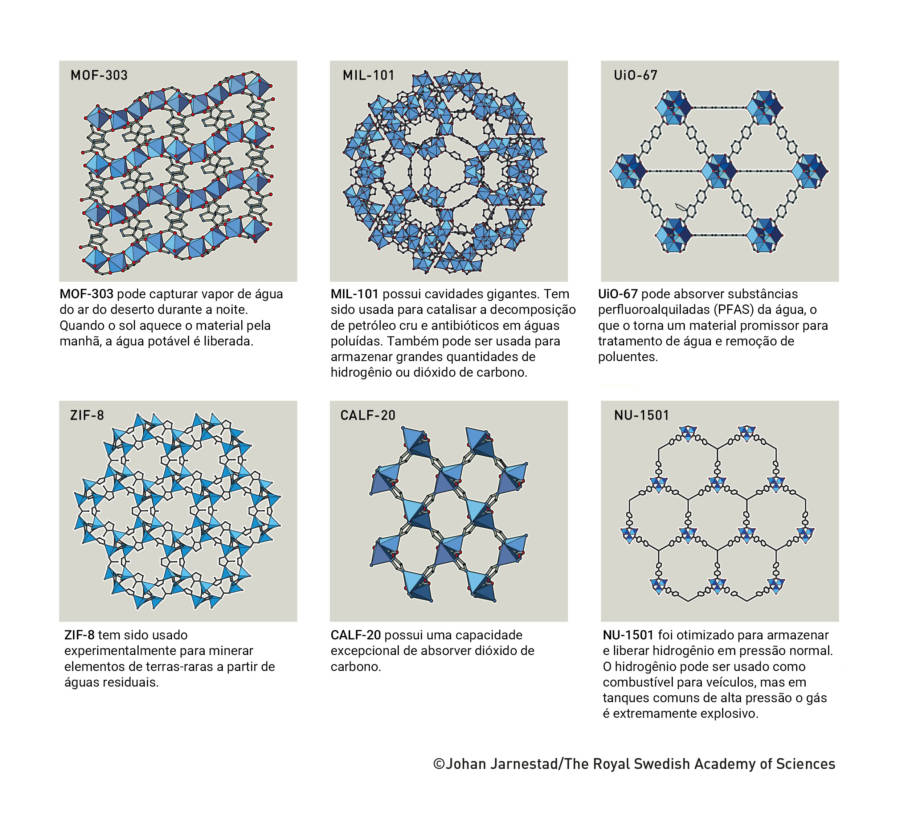

Por serem estruturas muito personalizáveis, os MOFs representaram um avanço significativo nos estudos de estrutura química, e suas aplicações vêm sendo amplamente exploradas desde o anúncio original de sua formulação, em 1989. A possibilidade de variar a organização de seus blocos estruturais abriu uma nova fronteira de inovação, permitindo projetar materiais capazes de capturar e armazenar substâncias específicas, conduzir eletricidade e promover reações químicas. Embora ainda não sejam empregadas em larga escala, essas estruturas se mostram promissoras para enfrentar grandes desafios humanos, como a captação de água do ar seco, a captura de dióxido de carbono e o armazenamento de gases tóxicos.

“Esse reconhecimento chama a atenção para as contribuições que essa classe fascinante de materiais pode oferecer à resolução de alguns problemas urgentes, como a crise hídrica e climática”, diz Regina Frem, pesquisadora do Instituto de Química da Unesp, câmpus de Araraquara. A docente, que desenvolve pesquisas na área de MOFs há mais de uma década, também reforça a importância da premiação para atrair novas gerações de cientistas para esse campo de estudo.

Tudo começou com um modelo de madeira

Dentre os laureados, coube a Richard Robson o pioneirismo em desbravar essa linha de estudos bem antes que ela se organizasse como uma área de pesquisa. A ideia inicial surgiu em 1974, de forma inusitada: enquanto preparava uma aula na Universidade de Melbourne, na Austrália, o pesquisador encomendou um jogo de peças de madeira, com bolas que representavam átomos, para que os alunos pudessem conectá-las e construir estruturas moleculares.

A questão é que os buracos que iriam conectar uma bola à outra não poderiam ser posicionados aleatoriamente, porque cada átomo estabelece conexões químicas específicas. Assim, Robson precisou demarcar exatamente onde cada buraco deveria ser posicionado. Com as peças em mãos, o químico começou a testar algumas combinações e, desse jogo, surgiu o questionamento sobre o que aconteceria se, em vez de conectar átomos individuais, fosse possível conectar moléculas, que são conjuntos de átomos.

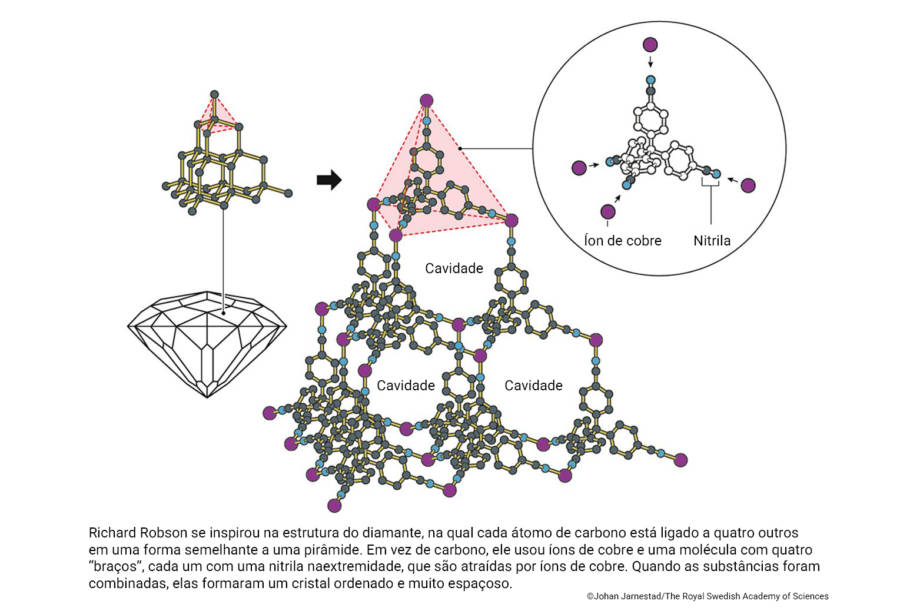

A ideia permaneceu adormecida por mais de uma década, até que finalmente o pesquisador resolveu colocá-la à prova. Para a empreitada inicial, Robson se inspirou na estrutura do diamante, em que cada átomo de carbono se liga a quatro outros. O britânico buscou criar uma estrutura semelhante utilizando íons de cobre positivos, que também tendem a se ligar a quatro átomos vizinhos. Para isso, combinou esses íons com uma molécula de quatro braços, cada um terminado em um grupo químico chamado nitrila, que se liga naturalmente ao cobre.

Apesar do ceticismo dos colegas, a experiência de Robson foi bem-sucedida. Como resultado, os íons e moléculas se auto-organizaram em uma estrutura cristalina que parecia a do diamante, mas apresentava um importante diferencial: seu interior abrigava amplos espaços vazios. O resultado foi divulgado em 1989 e, a partir desse ponto, o pesquisador passou a testar diferentes arquiteturas possíveis de criar.

A primeira estrutura estável

O novo campo esbarrava em um entrave: embora fosse possível criar uma infinidade de novas estruturas, todas colapsavam de maneira relativamente rápida, o que levou alguns estudiosos a questionar sua real utilidade. Apesar disso, Susumu Kitagawa e Omar M. Yaghi, se dedicaram separadamente a encontrar meios para solucionar o problema e viabilizar a construção de estruturas estáveis e duradouras.

Ao longo de mais de cinco anos de trabalho na Universidade de Kindai, no Japão, Kitagawa buscou meios para criar MOFs que mantivessem sua estrutura. Isso só foi possível em 1997, quando seu grupo de pesquisa criou uma estrutura tridimensional utilizando íons de cobalto, níquel e zinco, combinados com uma molécula chamada 4,4’-bipiridina.

Inicialmente, as cavidades da estrutura estavam preenchidas com água. Porém, quando os pesquisadores secaram o novo material, ele se mostrou estável, e perceberam que os novos espaços poderiam ser preenchidos com gases. Assim, o grupo comprovou que a nova estrutura era capaz de absorver e liberar metano, nitrogênio e oxigênio sem alterar sua forma.

A função porosa, em si, não era novidade, porque outros materiais já exerciam a mesma função. Porém, Kitagawa identificou um diferencial nos MOFs: diferente de tudo o que se conhecia, as novas estruturas não eram rígidas, e o grupo de pesquisa japonês passou a desenvolver MOFs flexíveis que prometiam ampliar as potenciais aplicações. Isso permite, por exemplo, que essas estruturas se ajustem e respondam a diferentes moléculas ou condições externas, sem que haja perda em sua estabilidade.

Expandindo o universo de possibilidades

Embora as pesquisas de Robson e Kitagawa já focassem em estruturas metalorgânicas, Omar Yaghi foi o primeiro a utilizar esse termo, em um artigo publicado em 1995 na revista Nature. No trabalho, o pesquisador apresentou a estrutura de dois novos materiais bidimensionais, parecidos com redes, que permaneciam conectados entre si por íons de cobalto ou cobre.

Além de conseguir armazenar gases em suas cavidades, essa nova estrutura, quando completamente preenchida, alcançava um grau de estabilidade tão alto que se manteve íntegra mesmo aquecida a 350 °C. Essa propriedade demonstrou o potencial de uso das MOFs em processos industriais de alta temperatura, armazenamento seguro de gases e purificação de substâncias, sem perder sua integridade estrutural.

Um exemplo de processo industrial de alta temperatura que poderia se beneficiar das MOFs é a captura de dióxido de carbono (CO₂) em usinas de energia a carvão ou gás. Nesse processo, os gases de combustão quentes (geralmente entre 200 °C e 400 °C) precisam ser tratados para remover o CO₂ antes de serem liberados na atmosfera. Uma MOF estável a altas temperaturas poderia absorver o CO₂ eficientemente sem colapsar, permitindo a reciclagem do gás ou seu armazenamento seguro, enquanto resiste às condições extremas do processo.

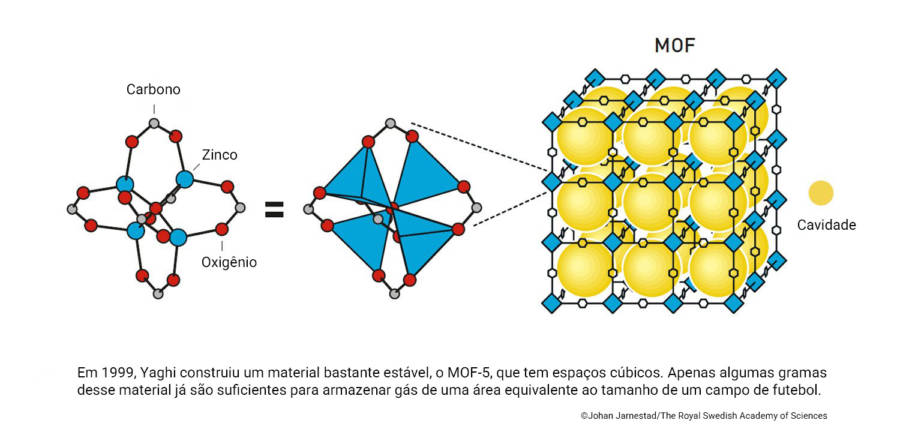

O próximo grande avanço ocorreu em 1999, quando o grupo de pesquisa coordenado por Yaghi apresentou o material MOF-5, que conta com uma arquitetura cúbica. Até hoje, essa é uma estrutura clássica dentro do campo, destacando-se por ser excepcionalmente porosa e muito estável. Essa nova estrutura pode ser aquecida até 300 °C sem colapsar, mesmo estando vazia.

Além disso, o maior diferencial é que poucas gramas de MOF-5 possuem um espaço interno equivalente ao de um campo de futebol, o que indica uma grande capacidade de armazenamento de gases. Isso é possível graças à organização da rede tridimensional de íons metálicos e moléculas orgânicas, que forma milhões de cavidades microscópicas interconectadas. Essas cavidades geram uma área superficial tão grande que, se fosse expandida, poderia equivaler à de um campo de futebol.

Futuras aplicações

Desde que esses marcos iniciais foram alcançados, pesquisadores no mundo inteiro criaram milhares de variações de MOFs, buscando explorar os limites de suas aplicações. Entretanto, a aplicação efetiva dessa nova tecnologia não é simples. Segundo Frem, um dos principais desafios é o desenvolvimento de estratégias economicamente viáveis para a produção de MOFs em larga escala.

A produção desses materiais enfrenta entraves importantes, como o alto custo de produção, principalmente por serem estruturas fabricadas com materiais caros e que exigem muita energia. “Outra preocupação é buscar formas de produção em larga escala que sejam ambientalmente sustentáveis”, diz Frem. A docente afirma que, no estado atual das pesquisas, é necessário um esforço coordenado entre academia e indústria para encontrar tais soluções.

No entanto, uma vez que as barreiras sejam transpostas, as expectativas são altas: alguns grupos consideram os MOFs como “o material do século 21”, com potencial para causar impacto em setores tão diferentes como o combate às mudanças climáticas e a criação de medicamentos e baterias mais eficientes.

“Eles podem ser implementados, por exemplo, em um sistema de liberação de fármacos. Pode-se utilizar os poros da MOF para armazenar um determinado fármaco, que posteriormente é liberado de forma mais lenta no organismo”, explica Frem. Outra aplicação que vem sendo bastante explorada é a adsorção de gases tóxicos, como no processo de separação de CO₂ e metano. “Quando construímos uma MOF, podemos determinar o tamanho dos poros. Isso permite, por exemplo, projetá-los de modo a reter o metano, que é uma molécula menor, enquanto o CO₂ passa livremente”, diz.

No começo da semana, foram anunciados os laureados com o Nobel de Medicina ou Fisiologia (dia 6). O trio recebeu a honraria por desvendar os mecanismos que impedem o sistema imunológico de atacar a si mesmo. Na sequência, o Nobel de Física foi revelado no dia 7 e reconheceu trabalhos no campo de tunelamento quântico. Os anúncios continuarão até a próxima segunda-feira, com o de Literatura (dia 9), o da Paz (dia 10) e o de Economia (dia 13) encerrando a série. A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no dia 10 de dezembro.