Uma bola arremessada em um muro bate e volta, não importa quantas vezes seja lançada. O resultado desse experimento é previsível porque o movimento do objeto é descrito pelas equações da física clássica, as mesmas que permitem à NASA calcular a trajetória de uma sonda não tripulada até Júpiter com precisão de várias casas decimais. Essas são as leis que regem o mundo na escala macroscópica, acessível aos nossos olhos e mãos.

Por outro lado, uma partícula subatômica como um elétron, ao encontrar um obstáculo de tamanho equivalente, nem sempre colide. Há uma probabilidade bem verificada de que essa partícula apareça repentinamente do outro lado da barreira, ainda que, em tese, não tenha energia suficiente para atravessá-la. Esse feito, chamado tunelamento quântico, é um dos vários fenômenos contraintuitivos que são rotineiros nas equações da mecânica quântica, a área da física que descreve o mundo em escala microscópica.

Esses dois conjuntos de leis, embora pareçam contraditórios, governam o mesmo Universo. Todas as coisas ao nosso redor são coleções altamente organizadas de átomos, inclusive nós mesmos: um corpo humano é formado por sete bilhões de bilhões de bilhões deles, ou o número sete seguido de 27 zeros. O cotidiano na Terra só segue a lógica newtoniana porque os átomos, quando estão unidos em grupos grandes, em geral não apresentam essas propriedades quânticas e se tornam previsíveis.

O Prêmio Nobel de Física de 2025 foi concedido ao britânico John Clarke, ao americano John M. Martinis e ao francês Michel Devoret por experimentos realizados entre 1984 e 1985 que exploram e borram a fronteira entre esses domínios da física: eles construíram circuitos elétricos macroscópicos — grandes o suficiente para serem segurados com as mãos — que manifestam o tunelamento e outros comportamentos típicos de sistemas físicos na escala atômica, normalmente imperceptíveis a olho nu.

A descoberta foi uma pedra fundamental no advento da computação quântica, área incipiente que explora a incerteza do mundo microscópico para projetar supercomputadores potencialmente mais rápidos do que os disponíveis atualmente. “A contribuição deles é certamente importante no âmbito experimental, visto que todos os principais exemplos de potenciais tecnologias quânticas são baseados nos chamados circuitos elétricos supercondutores, dos quais eles foram pioneiros”, explica o pesquisador Dario Rosa, do Instituto Sul-Americano para Pesquisa Fundamental (ICTP-SAIFR), localizado no Instituto de Física Teórica (IFT) da Unesp, na cidade de São Paulo.

Em experimento, sistema visível a olho nu exibiu comportamento de partícula microscópica

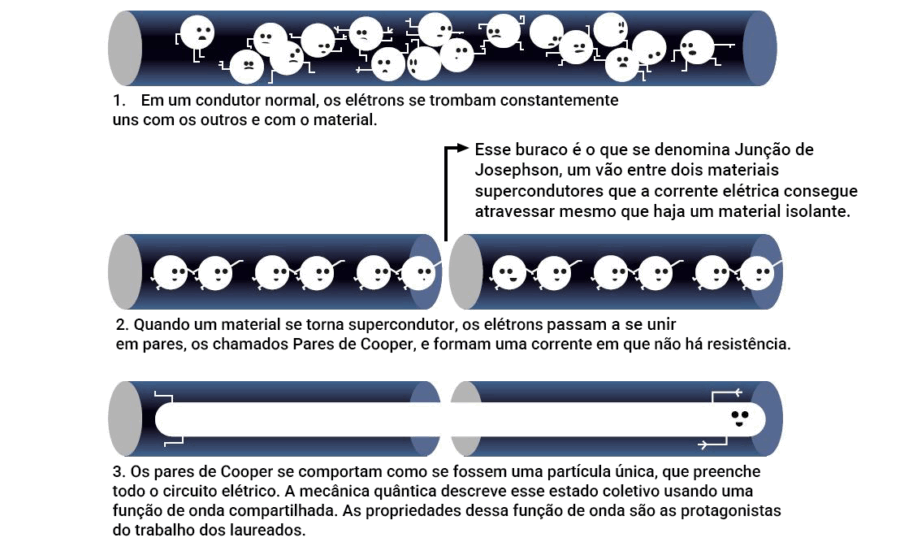

Em um material condutor comum — como o cobre da fiação de uma casa —, os elétrons encontram alguma resistência para se deslocar, como se estivessem se acotovelando em meio a uma multidão. Em um material supercondutor, por outro lado, os elétrons formam duplas chamadas “pares de Cooper” (em homenagem a Leon Cooper, laureado com o Nobel de Física em 1972) e passam a fluir livremente.

Essa é uma propriedade muito útil, empregada em tecnologias de ponta, como os trens de levitação magnética — os maglevs. Mas vem com um percalço: os primeiros materiais supercondutores descobertos, ainda na década de 1910, só davam passagem livre à corrente elétrica em temperaturas baixíssimas, apenas alguns graus acima do zero absoluto — equivalente a 273,15 °C negativos. Alcançar temperaturas tão, tão baixas demanda o uso de hélio líquido, que é extremamente caro.

Nos supercondutores, o conjunto de pares de Cooper flui com sincronia exemplar — tão exemplar que todos os elétrons passam a compartilhar uma única função de onda. Esse conceito remonta ao trabalho do físico austríaco Erwin Schrödinger.

Em 1926, Schrödinger publicou uma equação capaz de prever como uma partícula (ou qualquer outro sistema quântico) se comportará ao longo do tempo. Ou melhor: prever como ela pode vir a se comportar. A mecânica quântica é probabilística — pode indicar apenas qual é a chance de que uma partícula seja observada em um certo estado. A equação de Schrödinger trata elétrons, fótons e afins como se fossem ondas, e fornece resultados amplamente confirmados por experimentos.

O problema é que há ocasiões em que é preciso investigar o mundo microscópico usando uma matemática que trata elétrons como partículas pontuais em vez de ondas, e esse caminho também é frutífero. Essa aparente contradição é chamada de “dualidade onda-partícula”.

A verdade é que elétrons e afins são pequenos demais para ter uma aparência física — os conceitos de “onda” e “partícula”, emprestados da física clássica, são caminhos matemáticos que geram respostas confiáveis, mas não são necessariamente descrições literais da realidade subatômica.

Para os fins deste Prêmio Nobel, o que merece destaque é que elétrons pareados trafegando por um material supercondutor se tornam um só sistema quântico e passam a obedecer a uma única função de onda, como se constituíssem um único elétron gigante. Em uma fiação doméstica comum, por outro lado, cada elétron está submetido a uma função de onda particular.

John Clarke, um dos laureados de 2025, era professor da Universidade da Califórnia em Berkeley no final da década de 1960, quando se interessou pelos fenômenos quânticos exibidos por materiais supercondutores. Clarke ainda explorava esse tema nos anos 1980, quando Michel Devoret e John Martinis, os outros dois laureados desta edição do Nobel, entraram em seu grupo de pesquisa, respectivamente, para fazer pós-doutorado e doutorado.

Os experimentos desse trio e seus colegas giravam em torno de algo chamado junção de Josephson, um aparato em que o vão entre dois materiais supercondutores permanece bloqueado por uma fina camada de material isolante. Em circunstâncias normais, regidas pela física clássica, espera-se que não passe corrente elétrica ali. Mas o tal elétron gigante pode, graças ao fenômeno do tunelamento, atravessar a junção como se não houvesse isolante algum. Esse “teletransporte” através da barreira se manifesta na forma de uma pequena diferença de potencial nos detectores.

Esses “elétrons gigantes” que surgem nos supercondutores exibem certos hábitos peculiares dos elétrons comuns. Por exemplo: características como o nível de energia ou momento angular de uma partícula não podem assumir valores intermediários. Estão limitadas a um conjunto pré-determinado de possibilidades — como uma TV que permite os volumes 4 e 5, mas não o decimal 4,5. Muitos aspectos do mundo microscópico são quantizados em última instância, como uma foto no computador que se torna um mosaico quadriculado sob a lupa do zoom.

Ao analisar padrões na ocorrência dos picos de voltagem através da junção de Josephson, Clarke e seus pupilos descobriram que os episódios de tunelamento do superelétron ocorrem em saltos discretos equivalentes aos saltos no volume da TV — demonstrando, assim, um fenômeno quântico que se manifesta de maneira detectável em escala macroscópica.

Hoje, a computação quântica se baseia em qubits: bits quânticos, que ficam sobrepostos entre 0 e 1, em vez de assumir uma única faceta do código binário, como um bit comum. Uma das maneiras de realizar qubits na prática é usando materiais supercondutores e seus elétrons gigantes. Porém, o frio extremo necessário para operá-los e os desafios de se instalar todo o restante da infraestrutura computacional nessas circunstâncias antárticas ainda são alguns dos grandes obstáculos práticos à viabilidade da computação quântica. Um dos laureados, Martinis, explorou essa tecnologia entre 2014 e 2020 em um grupo dentro da Alphabet, holding do Google.

Para Marcelo Yamashita, professor e pesquisador no Instituto de Física Teórica (IFT) da Unesp, em São Paulo, a escolha dos laureados de 2025 ilustra como, muitas vezes, transcorrem anos até que a pesquisa básica, cujas metas podem às vezes parecer distantes do cotidiano, se traduza em aplicações tecnológicas importantes.

“É muito tênue a fronteira que inadvertidamente é traçada entre física básica e física aplicada. Essa foi uma descoberta feita na década de 1980 que abriu as portas para uma primeira geração de dispositivos quânticos. Você nunca sabe quando vai haver uma descoberta com aplicações importantes para o futuro.”

Imagem acima: John Clarke, Michel H. Devoret, John M. Martinis. Crédito: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach