A primeira gravação reconhecível de uma voz humana data de 1857, quando o inventor francês Léon-Scott de Martinville murmurou alguns compassos da canção tradicional Au Clair de Lune em uma engenhoca que batizou de fonoautógrafo. Antes disso, não há evidências diretas de como nossos antepassados pronunciavam as palavras.

Para lidar com essa lacuna, a linguística emprega um arsenal de métodos, alguns surpreendentes. Os latinistas, por exemplo, investigam até erros ortográficos nas pichações da Roma Antiga. Assim como a grafia “nois” revela a pronúncia real do pronome “nós”, uma inscrição nas ruínas de Pompeia em que se lê pagatus em vez de pacatus sugere que a consoante “c” do latim clássico já estava saindo como um “g” no latim vulgar, falado no dia a dia.

A linguista Gladis Massini-Cagliari, professora da Faculdade de Ciências e Letras (FCLAr) no campus da Unesp de Araraquara, é uma dessas arqueólogas do som. Ela e sua orientanda de pós-doutorado Débora Barreto analisaram 250 cantigas medievais compostas em galego-português entre os séculos 13 e 15, e a partir da divisão dos versos em sílabas poéticas, concluíram que a pronúncia do “-ão” e de outros ditongos nasais era diferente na época do monarca D. Afonso X. Esses encontros vocálicos costumavam ser hiatos, com duas sílabas em vez de uma.

“Quem aprende português brasileiro como língua estrangeira tem dificuldade especificamente com esses ditongos”, explica Massini-Cagliari. “Uma pesquisa como essa pode trazer subsídio para o ensino de português na medida em que, ao elucidar como isso se deu historicamente, começamos a trazer luz sobre como esse conteúdo poderia ser trabalhado.”

Sobre hiatos e ditongos

No português brasileiro atual, palavras como “não” e “cão” saem em uma só sílaba — o que equivale, grosso modo, a expirar uma única vez. Ponha a palma da mão na frente dos lábios e diga “mão” em voz alta: você sentirá apenas uma lufada de ar.

A maioria das sílabas tem só uma vogal, mesmo. Quando há duas, temos um ditongo; se forem três, trata-se de um tritongo. Em ditongos e tritongos, apenas uma das vogais representa um som efetivamente vocálico. As demais são consideradas semivogais e não saem com tanto destaque na fala (note que, na prática, dizemos algo muito mais parecido com “mãum”, ainda que haja uma letra “o” na grafia).

No galego-português medieval, porém, o padrão era pronunciar essas palavras como se possuíssem duas sílabas: “mã-o”, “nã-o” ou “cã-o”. A vogal “o” saía mais redonda, com clareza — em uma segunda lufada de ar, diferente da usada para pronunciar o “ã” anasalado. Quando duas vogais são vizinhas em uma palavra, mas pertencem a sílabas diferentes, temos um hiato.

Já se sabe há algumas décadas que ditongos como “-ão” e “-ãe” costumavam ser hiatos, mas o trabalho de Massini-Cagliari e Barreto inova em encarar a questão da perspectiva da chamada fonologia não linear. Essa abordagem, ao contrário de outras mais antigas na mesma área, leva em consideração a prosódia da língua — ou seja, entonação, ritmo, acentuação e as demais variações que dão vida à fala.

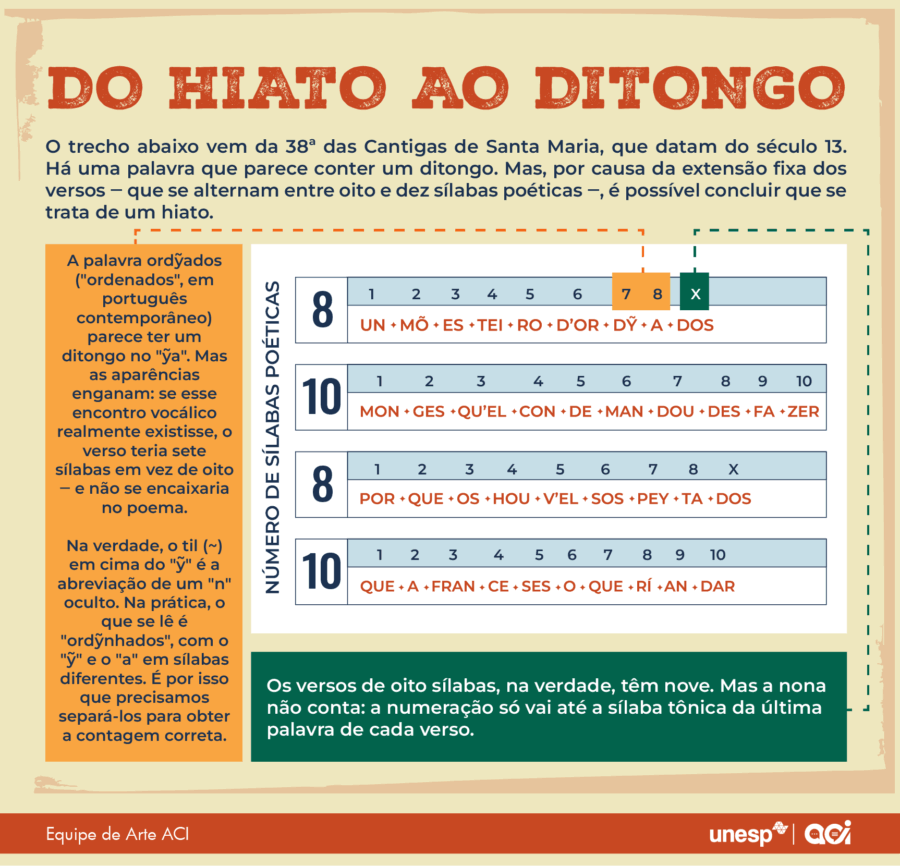

No caso específico deste estudo, o pulo do gato está na métrica das cantigas. Muitas delas têm uma construção regular, em que há conjuntos de versos com um número fixo de sílabas. E essa rigidez impõe restrições às palavras que se pode encaixar em cada verso.

Um exemplo com um trecho bem conhecido de letra de música pode tornar as coisas mais claras. Pensemos em Anunciação, de Alceu Valença, que traz o verso “Na bruma leve das paixões que vêm de dentro”. Se trocarmos “paixões” (que tem duas sílabas, “pai-xões”) por “amores” (que tem três, “a-mo-res”), é fácil perceber que não dá certo: fica faltando uma nota na melodia, correspondente à sílaba extra.

A maioria dos compositores, é claro, faz essa matemática intuitivamente. No corpus de canções medievais analisado por Massini-Cagliari e Barreto, muitos versos com palavras terminadas com “-ão”, “-ãe” e afins pareciam ter uma sílaba a menos – o que gera um tropeço na hora de cantá-los. Na verdade, porém, não há tropeço. Ao substituir os ditongos por hiatos, os versos fluem normalmente.

Uma breve história do til (~)

O til (~) já existia nessa época, mas servia para sinalizar abreviações. A palavra “prazer”, por exemplo, aparece grafada como “p~zer”. Encurtar as palavras era um hábito porque tinta e pergaminho eram caros, e copiar manuscritos levava uma eternidade. O til veio a representar sons anasalados justamente porque foi se tornando cada vez mais comum usá-lo para substituir as consoantes nasais. Por exemplo: a palavra “non” (que hoje é nosso “não”) aparece grafada frequentemente como “nõ” nas cantigas.

O momento exato dessa transição é um mistério. Não sabemos exatamente em que época o til parou de ser entendido por escribas e leitores como uma abreviação e passou a ser considerado um indicador de nasalização. Afinal, esse fenômeno se deu na fala, não no papel. “A escrita é a mesma coisa, mas a gente precisa ter uma datação para entender”, explica Massini-Cagliari.

Se os falantes de galego-português concebiam o til como uma abreviação da consoante “n” — escrevendo a sílaba “pan” como “pã”, por exemplo —, isso significa que, ao representar mentalmente essa sílaba, eles consideravam a existência da consoante “n” em sua coda.

Explicando: “coda” significa “rabo” em italiano e é o termo que os linguistas usam para se referir aos sons de consoante que aparecem depois das vogais na sílaba. Na palavra “saber”, por exemplo, a coda da sílaba “-ber” é o “r”.

Quando há uma coda, não pode existir um ditongo. Afinal, ditongos são encontros vocálicos, e se há uma consoante enfiada entre duas vogais, elas não se encontram. Com o passar dos séculos, a vogal “a” e a consoante nasal “n” que vem depois dela foram se fundindo e dando origem a um único som de “ã” anasalado na língua portuguesa. Mas a noção de que existe um “n” abstrato na coda da sílaba permaneceu, intuitivamente, na cabeça dos falantes. E é por isso que as palavras “não” e “mão” costumavam ser pronunciadas como “nã-o” e “mã-o”.

No século 13, Afonso X e seus súditos separavam as sílabas porque concebiam essas palavras como “nano” e “mano”. Não havia a interpretação de que a vogal “a” anasalada é apenas uma vogal sem coda — e poderia, portanto, se juntar com o “o” que vem depois. O resultado é um hiato: um encontro vocálico em que cada vogal está em uma sílaba diferente.

Um verso, várias escansões

O método de contagem de sílabas poéticas que ensinamos hoje nas escolas considera que a contagem vai só até a última sílaba tônica da última palavra de cada verso. No gráfico abaixo, explicamos como a metrificação de um trecho das Cantigas de Santa Maria em que há uma palavra com til (~) permite inferir que essa palavra era pronunciada como um hiato usando o sistema atual de escansão.

Na época de Dom Afonso e seus súditos, porém, havia outro método de contagem em voga. De acordo com a chamada Lei de Mussafia, todas as sílabas contam — independentemente da última palavra de cada verso terminar em uma tônica ou não.

Agora, apliquemos essa regra a um trecho de uma cantiga galego-portuguesa. Preservamos a ortografia original da época. Mas, por enquanto, estamos partindo da premissa de que as palavras “varões” e “dões” são ditongos, do jeitinho que pronunciamos hoje.

“Muito devemos, varões,

loar a Santa María,

que sas graças e céus dões

dá a quen por ela fía”

Veja como fica a escansão:

7 | Mui + to + de + ve + mos + va + rões,

8 | lo + ar + a + San + ta + Ma + rí + a,

7 | que + sas + gra + ças + e + séus + dões

8 | dá + a + quen + por + e + la + fí + a

Perceba que não faz sentido os versos se alternarem entre sete e oito sílabas poéticas. Eles precisam ter todos a mesma quantidade. Portanto, conclui-se que as palavras terminadas em ditongos nasais, na verdade, eram hiatos.

8 | Mui + to + de + ve + mos + va + rõ + es,

8 | lo + ar + a + San + ta + Ma + rí + a,

8 | que + sas + gra + ças + e + séus + dõ + es

8 | dá + a + quen + por + e + la + fí + a

Billboard medieval

As Cantigas de Santa Maria são uma coleção de 420 composições musicais escritas em galego-português no século 13. A autoria costuma ser atribuída ao Rei D. Afonso X de Castela, Leão e Galícia — e há evidências de que o monarca ibérico escreveu várias das peças, além de ter ditado os rumos artísticos do projeto —, mas o grosso do material provavelmente foi obra de poetas que prestavam serviço à corte e não assinaram o trabalho.

Essa discografia completa do catolicismo galego sobreviveu até os dias atuais registrada em quatro volumes chamados códices. Tratam-se de pesados calhamaços de pergaminho manuscrito e ilustrado, com centenas de páginas cada um, que estão armazenados em duas bibliotecas na Espanha e uma na Itália.

Para este estudo, além de selecionar uma centena das Cantigas de Santa Maria, Massini-Cagliari e Barreto pegaram outras 150 cantigas ditas profanas, ou seja: que falam de assuntos mundanos, sem teor religioso. Ao todo, 1685 desses textos chegaram aos dias de hoje.

Elas se subdividem em cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer, que se diferenciam tanto pelos temas abordados quanto pelo tom (as de escárnio, por exemplo, contêm deboche e duplo sentido, enquanto o eu-lírico das cantigas de maldizer esculacha abertamente seus desafetos).

As cantigas apresentam variações substanciais no comprimento dos versos e na organização deles em estrofes. Ao todo, as Cantigas de Santa Maria contêm 170 combinações de métrica, rima etc. que só aparecem uma vez. Porém, predomina na coleção uma forma fixa chamada jézel em árabe e virelai em francês: 380 das 420 peças da amostra seguem esse padrão. “A gente tem que usar poemas, por causa do ritmo, da métrica. Os textos em prosa não usam estes recursos”, explica Barreto.

Toda fala é, em alguma medida, cantada. Usamos sinais gráficos, como a interrogação e a exclamação, para exprimir variações básicas na entonação do discurso, mas eles não fazem jus à riqueza da prosódia humana. Para reconstruir a pronúncia de nossos antepassados, precisamos apelar para a poesia justamente porque as palavras não ganham lugar nos versos só por seu significado: a língua é som, e o som deixa pistas mesmo no silêncio da tinta nas páginas.

Imagens acima: Iluminuras tiradas do Cancioneiro da Ajuda. Crédito: domínio público.