Marianna Montenegro, Isis Bianco

Muito além de nutrientes ou bens econômicos, a comida carrega símbolos e mitos que nos ajudam a compreender a história de diferentes sociedades. As razões para a popularização de pratos típicos, o uso de determinados ingredientes ou mesmo o modo de preparo de uma receita muitas vezes são alçados ao patamar de tradição e passam a integrar um conjunto de elementos que pode ajudar a caracterizar uma cultura. Apesar desse potencial da comida como instrumento de pesquisa histórica, estudos sobre a história da alimentação ainda são recentes. Pesquisadores destacam a importância de se ater ao rigor metodológico para evitar a construção de mitos culinários e de armadilhas decorrentes da relação afetiva que temos com a comida.

No câmpus da Unesp na cidade de Marília, a historiadora Ana Carolina Viotti coordena o grupo de pesquisa Meio-ambiente, Saúde e Alimentação na História, que tem o estudo dos hábitos alimentares como um dos seus principais objetos de investigação. “No grupo, nós não pensamos o alimento unicamente pelas suas características nutritivas ou pelas questões econômicas, nós o colocamos em um universo em que ele colabora na explicação do cotidiano, do particular ao nacional”, afirma a docente da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC), da Unesp.

Viotti explica que em diversos momentos da história, a construção de uma identidade nacional passou pelo prato de comida, e as práticas alimentares se revelaram como um dos principais elementos capazes de condensar histórias e saberes coletivos. Nesse processo, narrativas populares transmitidas de geração em geração desempenham papel fundamental, pois não apenas explicam a origem dos pratos, mas também ajudam as pessoas a compreenderem quem são e de onde vêm. “As pessoas contam histórias independentemente dos historiadores. Na verdade, são raras às vezes que conseguimos datar exatamente quem criou determinado prato e em qual momento.”, destaca o historiador e docente da Unespar (Universidade Estadual do Paraná), Rafael Gonçalves, que também coordena o grupo de pesquisa.

Pratos típicos ajudaram a construir identidades nacionais

Talvez o exemplo mais conhecido de um mito culinário brasileiro seja o surgimento da feijoada. Um dos pratos mais populares do cardápio nacional, o ensopado de feijão preto acompanhado de carnes suínas é parte de uma criação planejada que remonta ao início do século 20.

Durante a Semana de Arte Moderna de 1922, um movimento cultural liderado por uma nova geração de artistas brasileiros buscava romper com os padrões estéticos vigentes, ainda muito identificados com as tradições artísticas europeias. Neste processo, buscaram elementos da cultura local que inspirassem a construção de uma nova identidade nacional.

A feijoada emergiu, portanto, como um símbolo de unificação a partir da ideia de que este era um prato criado por pessoas escravizadas usando os restos de carne não consumidos pelos seus senhores. Nessa construção propagandeada durante o movimento modernista, a feijoada seria o símbolo de uma identidade nacional marcada pela mestiçagem.

Nessa construção, explica Viotti, o cozido português aparece na base da receita, as mãos africanas são reconhecidas no preparo e na adição de carnes ao prato, e a presença indígena, embora menos explícita, se manifesta em elementos como a farinha de mandioca, frequentemente servida como acompanhamento.

Ao analisar documentos do período colonial, entretanto, os historiadores afirmam que a realidade dos escravizados era essencialmente mais cruel. “O cotidiano alimentar da população escravizada era muito mais pobre e restrito. Todos esses pedaços de carne que estão na feijoada e que esse mito culinário costuma descrever como dispensáveis, na realidade, eram consumidos pela Casa Grande, e não pela Senzala”, explica Viotti. “Essa harmonia sugerida na feijoada era muito mais uma ambição do que propriamente uma evidência histórica das relações entre os povos representados nesse prato”, observa a pesquisadora, lembrando ainda que este foi um período marcado por práticas coloniais, escravistas e eliminação dos povos originários.

A tentativa de construção de identidades nacionais a partir de determinadas práticas alimentares não é uma exclusividade brasileira. Durante participação no podcast Prato do Dia, Viotti faz menção à história do tomate, uma fruta que, apesar de ser nativa das Américas, é quase indissociável da culinária tradicional italiana, sendo ingrediente recorrente em diversas receitas de molhos. A presença do tomate nas receitas italianas é, portanto, uma consequência dos fluxos migratórios entre Europa e as Américas, explica a docente. Além disso, lembra a professora, pratos italianos que hoje em dia podem apresentar receitas requintadas tiveram uma origem bastante humilde. “A pizza, assim como o macarrão, eram pratos de consumo de uma população empobrecida. Não havia esse glamour que vemos hoje em algumas pizzas napolitanas ou em algumas receitas de espaguete.”, destaca Viotti.

Assim como no caso da feijoada, no Brasil, a pizza também foi um instrumento usado na tentativa de se criar uma identidade nacional. No caso italiano, Gonçalves explica que a criação da pizza marguerita como um prato típico local ocorreu no século XIX, durante o processo de unificação italiana. “Existia essa necessidade de unificar o país a partir da cultura nacional, ou seja, fazer as pessoas se sentirem pertencentes a este Estado, que nada mais é que um conjunto de instituições e ferramentas governativas. A pizza marguerita foi parte da criação de um sentimento comum, que é a ideia de nacionalismo”, afirma o professor.

O Brasil também passou por movimentos nacionalistas e algumas marcas desses processos podem ser vistos nas políticas públicas voltadas para a alimentação, como a criação da cesta básica. Instituída em 1938 por meio de um decreto-lei durante a Era Vargas, a medida estabelecia um conjunto de alimentos considerados essenciais para garantir o sustento e o bem-estar de um trabalhador adulto. “Pensar o arroz com feijão como ingredientes típicos do prato do brasileiro, parece uma coisa muito antiga, mas não é. Quando é criada a cesta básica, você acaba de certa forma definindo, a partir de uma política pública centrada no Sudeste, o que seria o básico alimentar do brasileiro. Então, acaba-se impondo, de algum modo, o entendimento de que a cultura alimentar brasileira era aquela do Sudeste”, lembra Gonçalves. Atualmente, os itens que compõem as cestas básicas podem variar de acordo com o estado em que são adquiridas.

As bebidas também não escapam quando falamos de mitos culinários, e a origem do drinque mais popular entre os brasileiros é um deles. Há uma história popular sobre a caipirinha ter surgido no Brasil como remédio para a Gripe Espanhola, uma pandemia que chegou ao Brasil no final de 1918, causando entre 35 mil e 300 mil mortes e provocando imenso impacto na saúde pública do país.

Segundo os historiadores, os ingredientes que compõem a receita já eram entendidos como medicinais, o que colaborou na disseminação do mito. “Os cítricos já tinham funções medicinais bastante estabelecidas. O açúcar, que vai se disseminar para nós como sobremesa, inicialmente entra no mercado global como especiaria médica. Vale destacar que o primeiro interesse no açúcar é medicinal”, destaca Viotti. “Além disso, o álcool já era usado como um diluente e era conhecido pela capacidade de subir a nossa temperatura interna e mudar um pouco o nosso ânimo. Portanto, tampouco é algo novo ou específico do Brasil.”, explica a historiadora.

Apesar de uma narrativa saborosa, os pesquisadores não encontram registros históricos que comprovem a criação da caipirinha para esse contexto pandêmico, exclusivamente. “Essa mistura: um cítrico, o açúcar e um álcool, muito provavelmente aconteceu em outros lugares, em outros momentos, para outras gripes e para outras doenças”, destaca a docente. Segundo Viotti, os primeiros registros da caipirinha como uma bebida consumida socialmente são encontrados em edições da revista Cruzeiro, no final dos anos 40. “No Brasil, essa é uma década marcada por uma forte influência norte-americana, quando revistas e periódicos começam a falar de coquetéis, os drinks. É nesse período que essa cultura começa a ser importada para o país, e aí vem as menções à caipirinha.”, conclui Gonçalves.

Acesso a documentos históricos pode ser desafiador

A pesquisa em história da alimentação exige um olhar atento sobre fontes diversas e, muitas vezes, pouco convencionais. Como os próprios pesquisadores explicam, o processo começa com a formulação de perguntas que sejam viáveis de serem respondidas a partir da documentação existente. Um dos principais desafios está justamente na disponibilidade e no acesso a essas fontes. Livros de receita antigos, por exemplo, nem sempre foram preservados com o mesmo cuidado que outros documentos históricos, o que resultou na perda de exemplares valiosos.

Além dos cadernos culinários, os historiadores recorrem a uma variedade de registros: jornais de época, inventários, cartas, relatos de viajantes, documentos administrativos e até listas de compras de fazendas antigas. No caso de populações marginalizadas, como os povos escravizados, o desafio é ainda maior, já que muitas dessas pessoas não deixaram registros escritos sobre seus hábitos alimentares. Nessas situações, os pesquisadores constroem interpretações a partir de fontes indiretas, como livros de contabilidade das fazendas ou correspondências entre senhores de engenho.

Nesse contexto, a pesquisa em história da alimentação se assemelha a montar um quebra-cabeça em que parte das peças se perdeu no tempo. Quando se trata de mitos alimentares, existe a dificuldade de distinguir o que é memória afetiva, invenção coletiva ou fato historicamente comprovado. Esse processo, explicam os historiadores, exige não apenas rigor metodológico, mas também sensibilidade para compreender o valor simbólico dessas histórias. Mais do que corrigir versões incorretas do passado, os pesquisadores buscam mostrar como as narrativas sobre a alimentação ajudam a construir identidades e fortalecer vínculos culturais importantes para a nossa história.

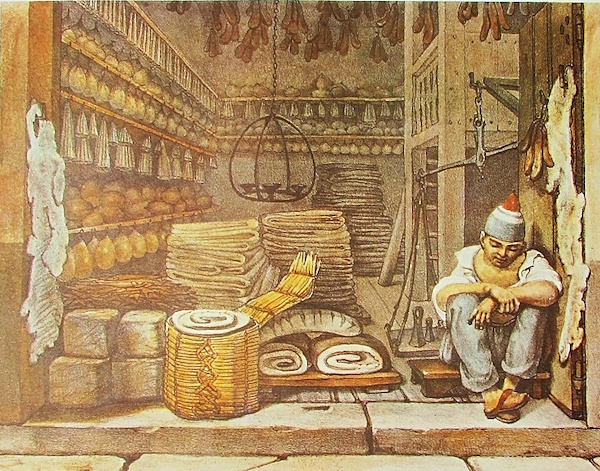

Na imagem acima: obra Armazém de Carne Seca (1825), de Jean Baptiste-Debret, em que o pintor francês retrata um estabelecimento comercial e os alimentos ali vendidos (Crédito: Reprodução)