O noticiário sobre a ocorrência de fogo em ambientes naturais, em geral, está associado a imagens negativas, como amplas extensões de florestas queimando ou animais carbonizados. Mas, no caso das savanas, o uso controlado das chamas é reconhecido pelos estudiosos como uma importante ferramenta para a preservação. No Brasil, o Cerrado é um exemplo de bioma que, ao longo das décadas, tem sofrido com a supressão do regime natural do fogo.

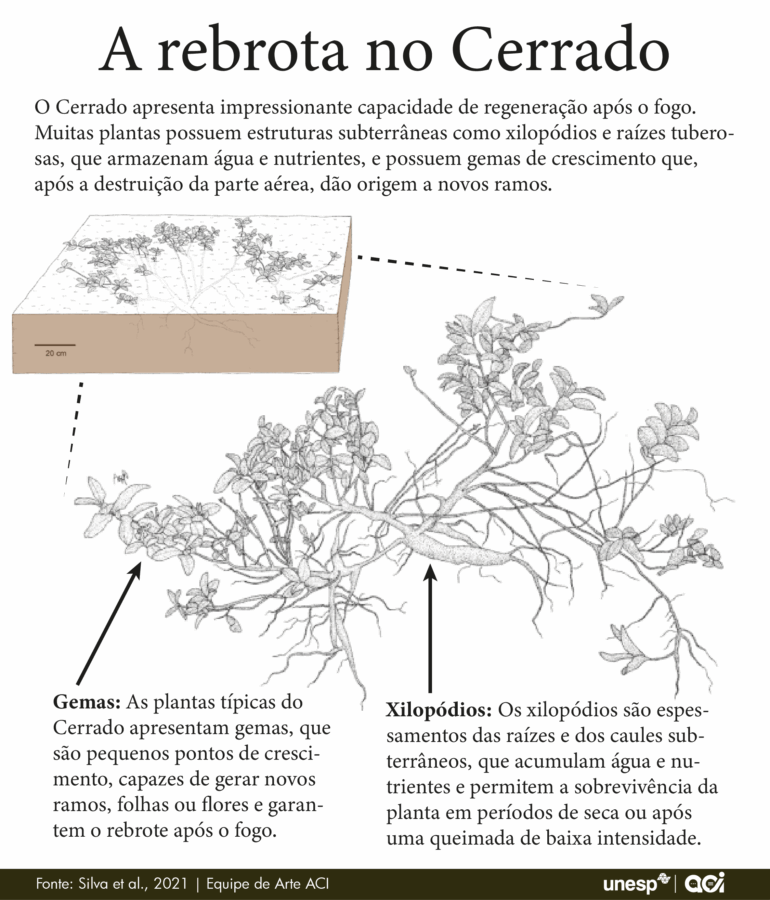

O Cerrado está distribuído em todas as regiões do país e ocupa nada menos que 25% do território nacional. O decréscimo no número de queimadas, nos últimos anos, resultou em um adensamento da vegetação, na forma de um aumento do número de árvores na paisagem, que, pouco a pouco, tomam o espaço anteriormente ocupado por gramíneas e arbustos. Devido às suas copas, essas árvores projetam sombras sobre áreas onde, até então, havia grande incidência de luz solar, ocasionando o desaparecimento de espécies típicas do Cerrado. Algumas dessas espécies só conseguem sobreviver às alterações na insolação porque experimentam uma mudança na quantidade de folhas que possuem, o que lhes permite tentar aproveitar, ao máximo possível, os raios solares que chegam até lá.

Esses foram alguns dos resultados observados por uma equipe de pesquisadores que, há dez anos, estuda o processo de adensamento de árvores no Cerrado, e que inclui os docentes da Unesp Davi R. Rossatto, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, câmpus de Jaboticabal, e Rosana M. Kolb, da Faculdade de Ciências e Letras, câmpus de Assis.

A pesquisa teve início em 2014, com o projeto “Diversidade de estratégias ecofisiológicas em comunidades herbáceas de cerrado sensu stricto: um estudo de caso envolvendo distintas condições ambientais”, financiado pela Fapesp, que teve Rossatto como pesquisador responsável. Desde então, o grupo empenha esforços que envolvem a combinação de pesquisa de campo e de laboratório para compreender de que forma as políticas de fogo zero, que, por vários anos, predominaram no Brasil, estão afetando o Cerrado.

Segundo Kolb, o adensamento de árvores em áreas abertas do Cerrado tem dois desdobramentos principais: o primeiro é a redução da entrada de luz, que é essencial para o desenvolvimento de plantas herbáceas e gramíneas típicas do bioma. O segundo é o acúmulo de serrapilheira, que dificulta tanto o depósito de sementes na superfície do solo quanto o crescimento de plântulas após a germinação. “Embora esses efeitos já sejam conhecidos individualmente, ainda não havia sido feita uma análise conjunta dessas duas alterações ambientais principais: a redução de luz e o aumento do acúmulo de serrapilheira”, diz Rossatto.

Em um estudo recente, o grupo simulou as condições de sombreamento e serrapilheira de locais adensados para investigar se as plantas de locais abertos conseguem sobreviver a essas novas condições. Os pesquisadores constataram que, após passarem dois anos e meio expostas ao novo ambiente adensado, as plantas desenvolveram folhas maiores, mais finas e com maior concentração de pigmentos — todas características presentes em espécies que crescem sob limitação de luz. Os resultados foram publicados no artigo Woody encroachment and leaf functional traits of ground-layer savanna species, na revista científica Flora.

O fogo nem sempre é inimigo

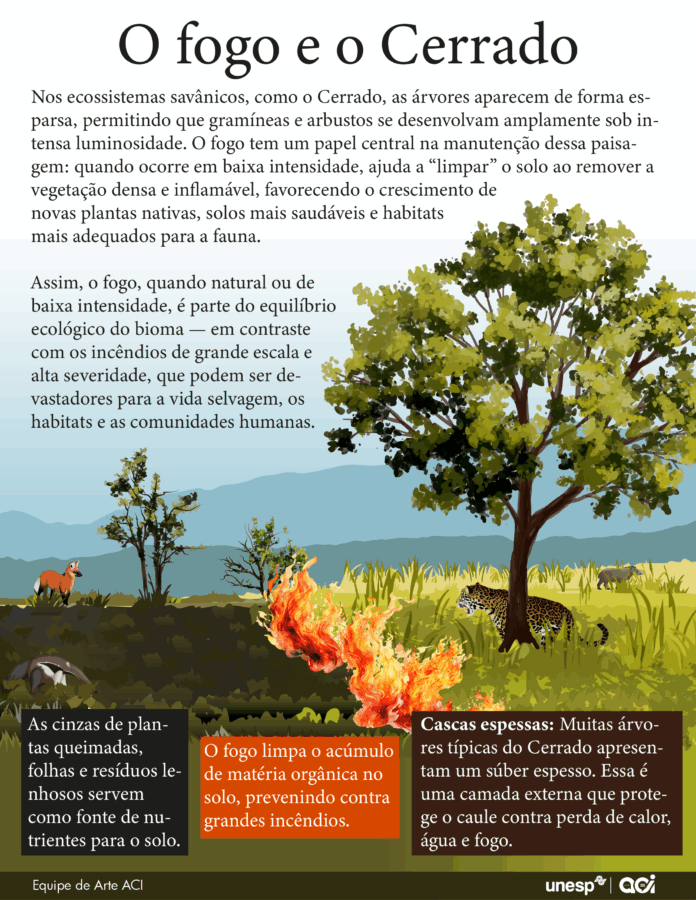

Estima-se que, ao redor do mundo, as savanas evoluíram com a presença do fogo há oito milhões de anos, muito antes do surgimento da espécie humana. No caso específico do Cerrado, algumas estimativas apontam que a presença do fogo começou a influenciar a evolução do ecossistema há cerca de quatro milhões de anos.

Inicialmente, as queimadas surgiam apenas de circunstâncias naturais, como quedas de raios na vegetação, no início da estação chuvosa. As labaredas queimavam a matéria orgânica acumulada no ambiente, na forma, por exemplo, de folhas e galhos caídos, o que impedia o acúmulo desses materiais, que poderiam servir como alimentos para incêndios de grandes proporções, além de abrir espaço para o rebrote da vegetação nativa. Os povos indígenas que se estabeleceram no Cerrado brasileiro, e, depois deles, as comunidades tradicionais, entenderam os processos ecológicos associados ao fogo no bioma. O resultado foi a adoção do procedimento de queimadas controladas com diferentes objetivos. Entre eles, a limpeza da vegetação em uma área para fins de agricultura ou outros, e o estímulo ao rebrote e à frutificação de espécies vegetais. Ao longo do tempo, essa interferência contribuiu para moldar a paisagem e a biodiversidade do bioma, tais como as conhecemos hoje.

É importante destacar que as queimadas têm um caráter diferente dos incêndios. Enquanto as primeiras ocorrem em um contexto planejado e controlado, proporcionando benefícios para o bioma e as pessoas que lá residem, incêndios acontecem de forma indiscriminada, muitas vezes com a intenção de conversão de terra para a agropecuária, atividade considerada a principal ameaça ao ecossistema.

Apesar da importância das queimadas, a proibição do fogo remonta à época colonial. Nas Ordenações Filipinas de 1603, que vigoraram no Brasil até o início do século 20, é estabelecida a proibição total do uso do fogo. Já em 1965, a Lei nº 4.771 estabelecia a proibição do fogo em florestas e demais formas de vegetação. Mais de três décadas depois, o Decreto nº 2.661/98 proibiu o emprego do fogo em unidades de conservação, como estações ecológicas.

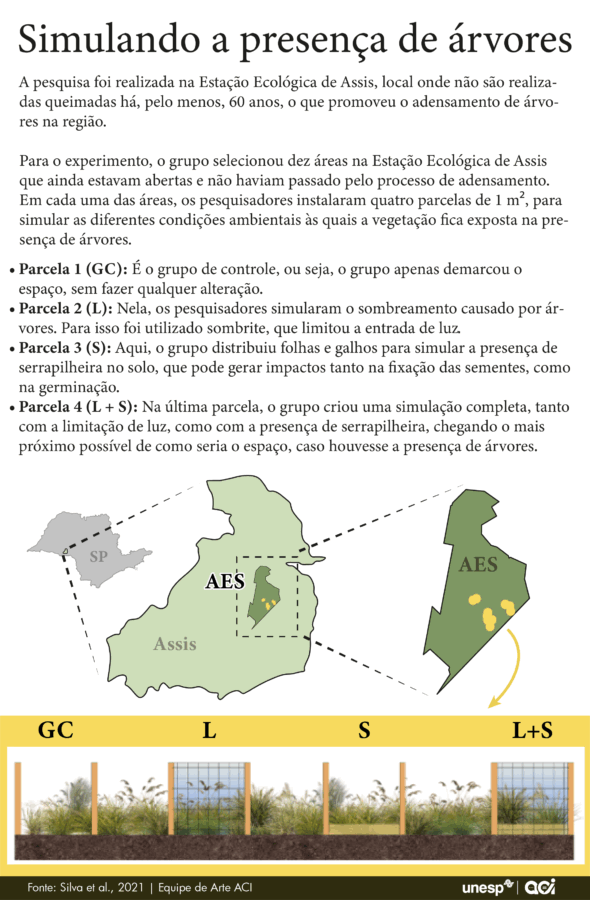

A somatória de leis restringindo o uso do fogo, aliada à percepção pública que associava queimadas a algo negativo, independente do contexto, contribuiu para que algumas unidades de conservação no Cerrado passassem décadas sem o emprego de queimadas controladas no plano de manejo. Esse é o caso da Estação Ecológica de Assis, área que serviu de campo de estudo para as pesquisas de Kolb e Rossatto.

O local está isento do fogo há, pelo menos, 60 anos, o que significa que, durante todo esse período, a vegetação não se beneficiou da relação com as queimadas controladas. “É impressionante comparar mapas de vegetação de 60 anos atrás e imagens de satélite atuais, e constatar que antigas áreas abertas agora são quase completamente ocupadas por floresta”, diz Rossatto.

Folhas maiores não são suficientes

Para mensurar as consequências de décadas de supressão de fogo, os pesquisadores elaboraram um experimento em campo, na Estação Ecológica de Assis, que simula as condições do adensamento de árvores. Para isso, o primeiro passo foi determinar o nível de sombreamento e a quantidade de serrapilheira acumulada no solo em locais com grande presença de árvores.

Com essas informações em mãos, os pesquisadores selecionaram, aleatoriamente, dez áreas abertas, ainda não adensadas, que serviram de palco para montar quatro parcelas, utilizadas para simular diferentes condições ambientais. A primeira parcela, de controle, apenas foi demarcada e não foi feita nenhuma intervenção nela. Na segunda parcela, os pesquisadores simularam apenas a limitação de luz, com o uso de sombrites. A terceira teve como foco a presença de serrapilheira: o grupo depositou folhas e galhos sobre o solo, na quantidade que havia sido calculada em áreas adensadas; e, por último, a quarta parcela simulava o sombreamento de árvores e a presença de serrapilheira simultaneamente.

“A intenção das quatro parcelas foi, justamente, verificar quais alterações resultam em mais impactos sobre a vegetação do Cerrado”, diz Rossatto. As parcelas ficaram montadas ao longo de dois anos e meio, entre 2017 e 2020. No início do experimento, os pesquisadores mapearam todas as plantas presentes em cada uma das parcelas, que mediam 1 m², e coletaram folhas de todas as espécies com mais de 10 cm de altura, para levantar suas características morfológicas e anatômicas.

Dois anos e meio depois, o grupo realizou as mesmas coletas e análises em cada uma das parcelas, que serviram para comparar e analisar como o tempo e as condições adversas haviam afetado o desenvolvimento dos arbustos e gramíneas locais. Como resultado, os pesquisadores encontraram parcelas em que parte da comunidade vegetal havia desaparecido, por não ser capaz de persistir sob as novas condições, e aquelas que sobreviveram apresentavam diferenças anatômicas e, como eles descobriram após os levantamentos em campo e os testes de laboratório, fisiológicas também.

“Observamos que, ao analisar as características funcionais, como a capacidade fotossintética, o fator mais importante é o sombreamento. É a ausência de luz que vai filtrar as características da comunidade”, diz Pedro Firme da Cruz Júnior, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal Interunidades. A análise das respostas das plantas às alterações do ambiente foi resultado do mestrado de Pedro, realizado sob a orientação de Kolb.

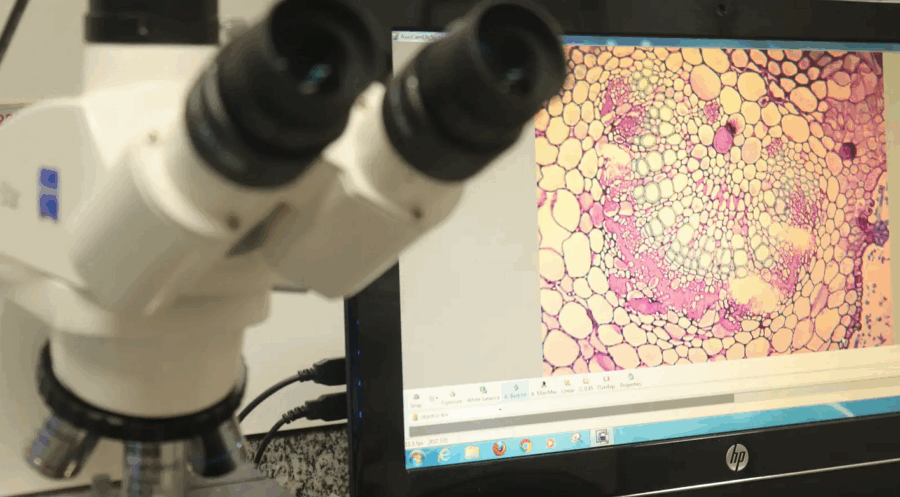

Cruz Júnior explica que o grupo escolheu trabalhar com as folhas porque elas são o órgão da planta que apresenta mais plasticidade, ou seja, adaptam-se mais rapidamente às diferentes condições a que são expostas. “A planta consegue perceber algumas mudanças ambientais e expressar isso através da anatomia das folhas, por exemplo. Esse é um importante registro das mudanças que a planta experimentou”, diz o doutorando.

A história marcada nas folhas das herbáceas e arbustos do Cerrado é a de plantas buscando estratégias para aproveitar o máximo de luz possível, em um ambiente em que as sombras passaram a predominar. Como resultado, as folhas de algumas espécies, como a Canela-de-Velho (Miconia albicans), o Capim-Navalha (Rhynchospora exaltata) e o Murici-mirim (Byrsonima intermedia), ficaram maiores e mais finas.

Outra alteração constatada é que as plantas também passaram a apresentar uma concentração maior de pigmentos. Essa característica evidencia a plasticidade e o esforço de sobrevivência da vegetação, uma vez que os pigmentos são parte essencial do processo de fotossíntese, pois captam a energia da luz solar e a transformam em energia química para seu crescimento. Ao apresentar mais pigmentos, a planta torna-se capaz de absorver diferentes comprimentos de onda da luz, aproveitando melhor a radiação disponível em ambientes sombreados.

A capacidade de adaptação, entretanto, não significa que o perigo foi superado. O esforço para captar a energia dos raios do Sol não é suficiente para garantir uma produção fotossintética necessária para a sobrevivência. “Constatamos que a plasticidade, presente especialmente em espécies generalistas, é menos evidente em espécies típicas de ambientes abertos e insuficiente para que estas mantenham suas funções fisiológicas e os níveis normais de fotossíntese, que elas costumam apresentar em locais abertos”, explica Kolb. “Isso significa que, por mais que elas tenham sobrevivido até agora, com o tempo elas acabarão eliminadas do ambiente porque vão exaurir suas reservas energéticas”, completa.

Perda de biodiversidade

Os resultados também evidenciaram que nem todas as espécies apresentaram a plasticidade necessária para se adaptar. Como consequência, algumas das que não passaram por esse processo acabaram desaparecendo das áreas do experimento. Em 2017, a parcela que simulava o sombreamento das árvores contava com 30 espécies de arbustos e gramíneas nativas do Cerrado, ao fim do experimento, esse número caiu para 22.

O desaparecimento foi ainda mais acentuado na parcela que simulava tanto o sombreamento como a presença de serrapilheira: das 32 espécies iniciais, apenas 22 ainda existiam dois anos e meio depois. E, ao considerar todas as parcelas, três espécies nativas deixaram de existir, independente da alteração: dois arbustos, um da família Fabaceae e o Chromolaena oxylepis, e uma trepadeira típica do Cerrado, a Cuspidaria pulchella.

O achado corrobora um trabalho anterior realizado pelo grupo, com as mesmas parcelas, conduzido por Luiz Felipe de Souza Pinheiro que, à época, estava realizando seu doutorado no Instituto de Biociências da Unesp, câmpus de Rio Claro, sob a orientação e coorientação de Kolb e Rossatto, respectivamente. Na pesquisa, que teve como objetivo o impacto do adensamento de árvores na biodiversidade do Cerrado, os pesquisadores observaram que as gramíneas representam o grupo mais ameaçado: algumas parcelas chegaram a experienciar queda de até 88% na cobertura dessas plantas.

Além disso, a parcela que combinava sombreamento e presença de serrapilheira — ou seja, a que se aproximava mais das condições de adensamento florestal — foi também a que sofreu a maior queda de biodiversidade, registrando uma perda de 51% na riqueza local. A tese, defendida em 2020, teve seus resultados publicados dois anos depois, no artigo Shade drives plant community changes of ground-layer savanna vegetation: Short-term changes under an experimental approach, no periódico Journal of Vegetation Science.

Políticas públicas aliadas à ciência

Para os pesquisadores, não há dúvidas: o principal fator que possibilita o adensamento são as políticas de fogo zero. As regiões de maior risco são justamente as Unidades de Conservação próximas a florestas ou em áreas de transição, como no encontro entre Mata Atlântica e Cerrado, no Sudeste, ou na aproximação da Floresta Amazônica e Cerrado, no Norte. Segundo os pesquisadores, nessas regiões o solo, a umidade e a proximidade com áreas florestais favorecem o adensamento. “A política de governo de zero fogo para evitar degradação é válida para a floresta, mas não para o Cerrado”, diz Rossatto. “Lá, as plantas evoluíram sob a influência do fogo, então o sistema é mantido pela presença desse distúrbio.”

Em 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo (PMIF). A iniciativa vinha sendo debatida há mais de dez anos e ganhou força a partir de 2014, com a implantação de um programa piloto entre 2014 e 2017 em três unidades de conservação no Tocantins. O projeto, que teve como foco a redução de áreas queimadas, demonstrou sucesso ao apresentar uma diminuição de 57% nas áreas afetadas pelo fogo no final do período seco.

A expectativa é que, com a regulamentação, o fogo passe a ser um aliado na preservação do ecossistema e integre os planos de manejo das Unidades de Conservação. É importante lembrar: as queimadas prescritas, como são chamadas, são feitas em baixa intensidade, respeitando o ciclo do bioma, em intervalos de tempo e com distribuição geográfica planejada para permitir o desenvolvimento da flora regional.

Rossatto destaca que não é possível reverter as áreas que já passaram por adensamento, em grande parte por falta de pesquisas e conhecimento sobre os mecanismos para, primeiro, retirar as árvores e, depois, recuperar um ecossistema com intrincadas relações subterrâneas, como é o caso do Cerrado. “As leis de fogo zero não seguiram o que conhecemos e estudamos cientificamente, e causaram problemas enormes, difíceis de reverter”, diz o docente.

A PMIF representa uma nova política, mais alinhada ao conhecimento científico acumulado ao longo de décadas e à sabedoria das comunidades tradicionais, que têm uma história e culturas associadas ao manejo do fogo no bioma. Com ela, a expectativa é conter o avanço das árvores sobre novas áreas e manter o ambiente aberto, permitindo que as gramíneas, os arbustos e até mesmo as árvores típicas da savana brasileira aproveitem ao máximo o espaço livre e a abundância de luz solar em suas folhas.

Imagem acima: arbusto endêmico do Brasil, o Murici-mirim (Byrsonima intermedia) foi uma das espécies que apresentaram alterações nas folhas após ficar exposto ao sombreamento. Crédito: Evaldo Resende