O ano de 2022 assinala e reverbera duas das datas mais centrais da história do Brasil. Se em 1822 a ruptura com o império português estabeleceu o marco zero para nossa trajetória enquanto nação, 1922 — embora seja mais conhecido pela explosão do modernismo brasileiro em São Paulo — serviu de moldura para diversos acontecimentos relevantes para nosso percurso posterior, com consequências que alcançam os dias de hoje. Foi em 1922 que teve início o movimento tenentista e a tradição de “salvacionismo” do Exército. Também teve lugar a fundação do Partido Comunista, nascido em meio a conflitos sociais que se traduziam nas muitas greves operárias de grandes proporções que já vinham acontecendo nos anos anteriores. Como pano de fundo, uma sociedade mudando vertiginosamente, graças ao incremento da produção industrial, o aprofundamento do racha entre as oligarquias, o ímpeto de renovação causado pelo pós-guerra, etc.

“As mudanças estéticas propostas pelo modernismo vieram regadas pelo que eu chamo de uma espécie de ‘refundação’ da nação”, diz a historiadora Valéria dos Santos Guimarães, professora da Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Unesp, câmpus de Franca. “Com a proclamação da República em 1889, o mito da refundação nacional ressurge com força e culmina no centenário da Independência em 1922. Mas, decepcionados com os rumos tomados pela promessa de reestruturação do país, vários grupos se mobilizavam na tentativa dessa reconstrução, também simbólica, da nação”, explica a docente.

Valéria Guimarães foi uma das integrantes da mesa-redonda “Imprensa periódica e os debates nacionais: 1822-1922”, realizada na Casa Guilherme de Almeida, em São Paulo, em 23 de agosto. Ela também esteve à frente da concepção e da organização do evento que faz parte do festival Centenários, uma realização da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Unesp (PROEC ) e que tem à frente o pró-reitor Raul Borges Guimarães. A mesa-redonda contou com a participação dos historiadores Isabel Lustosa, professora do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, Jefferson Cano, professor do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, e Tadeu Chiarelli, profssor do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da USP, apresentando a produção das respectivas instituições e celebrando a cooperação entre as universidades estaduais paulistas.

Como tema comum, permeando as análises de ambos os períodos históricos, está o papel dos veículos de imprensa como arena onde transcorriam os debates públicos sobre nação e nacionalismo, que surgiram junto com o processo de Independência do Brasil, tendo como inspiração o conceito de “sociedades imaginadas” do historiador norte-americano Benedict Anderson.

“Jornais e revistas podem ser considerados como um dos principais vetores na homogeneização de uma ideia de nação ao difundirem o vernáculo em grandes extensões territoriais com informações de todo tipo, imaginários e modos de sociabilidade. E foi igualmente por meio destes veículos que os variados projetos de nação ganharam espaço, estabelecendo-se como amplas plataformas de discussão e formação de uma opinião pública”, diz Valéria Guimarães. “A proposta do debate foi contribuir para as reflexões sobre o papel da imprensa periódica na formação da identidade nacional brasileira e problematizar — não propriamente comemorar — os marcos das efemérides” diz.

Leia a seguir versões resumidas das palestras apresentadas na mesa-redonda realizada na Casa Guilherme de Almeida.

******************

Inventando um país: imagens do Brasil e dos brasileiros na imprensa da Independência

Crédito: Fundação Biblioteca Nacional

Em sua palestra, Isabel Lustosa comenta resultados de suas pesquisas que já apareceram no livro Insultos Impressos: a guerra dos jornalistas na independência, que ganhou uma reedição pela editora Companhia das Letras.

Nos tempos do Brasil-Colônia, eram considerados portugueses tanto os que nasciam no Brasil como em Portugal. Desse modo, a questão do pertencimento à nação portuguesa foi acentuada com o nascimento de uma elite intelectual brasileira, formada por indivíduos que se formavam na Universidade de Coimbra e retornavam para cá.

No final do século 18, um projeto político para a construção de um império luso-brasileiro foi esboçado no período do Marquês de Pombal. O projeto previa uma série de ações para conhecer a representatividade que o Brasil tinha para Portugal. Do ponto de vista econômico, o Brasil era a principal fonte de receita para o país europeu, por conta das riquezas e da exclusividade imposta pelo sistema colonial. Do ponto de vista intelectual, já se defendia que a construção de um império luso-brasileiro poderia exigir a transferência de sua sede para a América. Nesse momento não existia ainda uma “brasilidade”. Afirmavam-se sentimentos regionais, como o de ser pernambucano, paulista ou baiano, por exemplo. Nesse contexto histórico, o sentimento de ser brasileiro era uma identidade reativa.

A invasão de Portugal pelos franceses e a consequente vinda da Corte portuguesa para o Brasil resultaram na elevação da colônia para Reino Unido, em 1815. À época, não havia qualquer certeza de que o rei ou a Corte um dia retornassem à Europa, por conta da perfeita adaptação de Dom João VI ao Brasil. Estes acontecimentos passaram a incomodar os portugueses. Essa insatisfação emergiu em uma imprensa portuguesa que era publicada em Londres como forma de fugir à censura oficial lusitana.

Nela, surgiam artigos que expressavam queixas ao rei e o início de um sentimento antibrasileiro. Muitos textos promoviam a ideia do Brasil como um lugar selvagem, povoado com negros e índios. Já no Brasil despontava um sentimento de orgulho, principalmente no Rio de Janeiro, região em que a Corte residia, e com o tempo também nos estados de São Paulo e Minas Gerais, que se beneficiaram da chegada da família real. A reação dos brasileiros a essas manifestações negativas começa após 1820, ano em que Dom João retorna a Portugal por pressão dos revolucionários.

A imprensa estava proibida no Brasil até 1808. Ao chegar de Portugal, Dom João traz uma gráfica usada para a publicação de decretos pela própria coroa. Em 1808, surge um jornal conhecido como “Gazeta do Rio de Janeiro”. Hipólito da Costa, jornalista brasileiro exilado em Londres, publica um jornal chamado “Correio Braziliense” para difundir os acontecimentos da Europa e propagandas das ideias liberais e da constituição. A liberação da imprensa começa com três jornais conservadores, todos voltados para a conservação dos laços entre as duas nações.

Apesar de a imprensa no Brasil ter surgido apenas em 1821, ela se manifesta contra essa hostilidade derramada pelos portugueses, o que provoca uma valorização do elemento brasileiro e o reconhecimento de direitos.

Em julho de 1823, por causa do rompimento com Dom Pedro, os irmãos Andrada lançaram o jornal O Tamoyo, que realiza uma forte campanha antilusitana, identificando Dom Pedro, Portugal e os portugueses como inimigos do Brasil. O sentimento – que mais tarde será chamado de jacobino – começa a ser construído nesse jornal. A aversão dos brasileiros aos portugueses periodicamente aparece na história do Brasil durante o século 19 e começo do século 20.

A formação da nação brasileira surge nesse contexto de separação para com a metrópole, em que a hostilidade portuguesa despertou os brios do país. Posteriormente, surgem outras manifestações de defesa do “ser brasileiro”, com Cipriano Barata e uma nova maneira de se vestir – bem mais adequada ao clima tropical. Por fim, apesar desse primeiro momento “tropicalista” e do autorreconhecimento da população e das paisagens, essas manifestações desaparecem na cultura brasileira, considerando o final racista que marcou o século 19.

*****

Identidades brasileiras em debate na imprensa francesa publicada no Brasil

Crédito: Fundação Biblioteca Nacional

A palestra buscou jogar luz sobre as repercussões das discussões acerca da identidade nacional brasileira em revistas e jornais escritos em francês publicados no Rio de Janeiro e em São Paulo na passagem do século 19 para o 20. O foco foi a análise de uma imagem publicada pelo jornal satírico o Ba-ta-clan de 9 de setembro de 1871 (ou seja, na edição imediatamente após as comemorações do 7 de Setembro deste ano).Este hebdomadário era publicado aos sábados em francês no Rio de Janeiro entre 1867 e 1871 pelo francês Charles Berry, que se envolveu em várias polêmicas locais. A questão principal proposta foi: como a imprensa francesa publicada no Brasil tratou a questão da identidade nacional brasileira? Como o povo brasileiro vinha representado nessa imprensa?

Afinal, a ideia de nação no século 19 está diretamente relacionada à afirmação de uma identidade. E como o nome diz, identidade é aquilo que te define como único em relação ao outro. Ao mesmo tempo, a identidade remonta a uma consciência coletiva, ao passado que se mostra como um arquivo da nacionalidade (costumes, lendas, tradições, a língua) que aponta para a construção de um futuro (também coletivo, um futuro que se quer imaginar, erigir). E ambos, passado e futuro, aparecem nesse plano idealizado e imaginado (que pode ser um processo artificial, mas não inventado, de acordo com Benedict Anderson).

Então a necessidade de se imaginar uma, e somente uma, identidade brasileira era essencial para efetivar o próprio processo de independência e, no decorrer dos anos posteriores, da construção de uma ideia de nação. A imprensa periódica exerceu um papel central nessa criação de símbolos e representações pelo seu alcance, pelo tipo de linguagem empregada, e por ter sido o locus central de debates daquelas sociedades do século 19 e parte do 20. E a imprensa alófona, ou seja, aquela publicada em língua estrangeira, também fez parte deste debate.

Para além de ser uma imprensa ligada às respectivas colônias imigrantes que representavam, esses veículos publicados em língua estrangeira sempre se imiscuíam nas questões locais. Não só nos assuntos da alçada de suas comunidades; muitas vezes acabavam se envolvendo em discussões de interesse nacional. O caso da imprensa francesa publicada no Brasil é de fato muito importante para os debates sobre a identidade por vários motivos. Entre eles podemos mencionar:

- O pioneirismo da imprensa francesa. Em 1827 é fundado o Jornal do Commercio pelo francês Pierre Plancher, que foi sucedido por Junius Pierre Villeneuve em 1832. O mesmo Plancher funda L’Independant também no ano de 1827, provavelmente o primeiro jornal publicado em língua estrangeira no Brasil, e com um sugestivo nome que remete ao fato marcante para a fundação da nação, a Proclamação da Independência.

- A presença de franceses na Corte. Ela remontava à vinda da Corte portuguesa em 1808, a qual trouxe em seu bojo vários franceses. Esse movimento perseverou em outras iniciativas, como a vinda da Missão artística francesa de 1816, por exemplo.

- A presença nas áreas do comércio livreiro, da tipografia e da impressão

- O status do idioma francês de língua franca na época, adotado no campo diplomático e no meio intelectual.

- O status social ocupado pelos franceses junto à elite latino-americana etc.

Tudo isso fez com que a opinião francesa contasse, fosse percebida como referência. E assim foi também por ocasião dos debates sobre a abolição da escravidão e a Lei do Ventre Livre (1871), que seria promulgada dia 28 de setembro de 1871. Ou seja, algumas semanas após a publicação daquela imagem que saíra na capa do Ba-ta-clan e que a ela remetia. A lei regia que os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir dessa data fossem livres. Porém, os senhores de suas mães teriam a obrigação de mantê-los até a idade de 8 anos, quando poderiam requerer a indenização de 600 mil réis do Estado, ou mantê-los como escravos até a idade de 21 anos.

Assim como ocorreu com as demais leis abolicionistas, tais como a Lei Euzébio de Queiroz de 1850 (que proibia o tráfico internacional de escravos) e a Lei dos Sexagenários (Saraiva-Cotegipe) de 1885, a Lei do Ventre Livre foi alvo de críticas. Seja por ser vista como ineficaz para propiciar liberdade efetiva, seja por aqueles que nela viam uma ameaça concreta do fim da escravidão. É interessante observar o viés tomado pelo Ba-ta-clan para se incluir na discussão, escolhendo a via do humor e de uma imagem que, exagerando nos traços, se tornava engraçada pelas inversões que produzia mas, na verdade, revelava uma profunda tensão naquela sociedade e uma postura de Berry em defesa do branqueamento que ficava sub-reptícia naquela representação.

A imagem intitulada Abolition de l’Esclavage en 1900 (Abolição da escravidão em 1900), cuja análise feita durante o evento será depois ampliada e publicada em artigo acadêmico, representa um escravo negro no futuro (em 1900), então livre neste mundo fictício, e se lembrando dos tempos de escravidão como os realmente bons (veja acima). O humor é proveniente dessas chaves trocadas na forma como ele era retratado: ao invés de triste, moribundo e trabalhando com esforço, um escravo sorridente, saudável e descansando. Ao invés de submetido à árdua rotina da lavoura cafeeira, o homem aparece em uma pausa para o descanso, tomando o café fruto de seu trabalho na lavoura. A legenda corrobora esse quadro: – No passado, quando eu mesmo fazia a colheita, havia mais e era melhor.

Tal representação reforça vários dos estereótipos sobre negros, escravidão e racismo que circulavam no Brasil e que compuseram nosso imaginário ainda por décadas: de um lado a imaginação de um passado bom, pacífico, feliz, ou seja, um passado idealizado, uma escravidão vista como boa para os escravos, em contrapartida ao trabalho livre que mergulharia – dentro dessa concepção perversa – os trabalhadores no mais profundo abandono. A imagem difunde ainda várias características tidas como inerentes aos negros: a tendência à vagabundagem que seria a porta aberta à periculosidade e ameaça à ordem pública. E vários signos brasileiros que ali aparecem ligando a imagem deste homem à própria imagem de Brasil: a vegetação abundante típica de nossas costas no segundo plano, com palmeiras e bananeiras, além da rede e do cachimbo, heranças indígenas e africanas.

Em meio ao acalorado debate sobre a adoção ou não de mão de obra assalariada no panorama da expansão da lavoura cafeeira, e de qual tipo de trabalhador deveria ser empregado, o Ba-ta-clan escolhe discutir este tema no contexto das comemorações da independência do Brasil. Ou seja, os valores de liberdade estavam ligados diretamente àqueles da consolidação da nação, questão que vai reaparecer em outros momentos nesta imprensa.

*****

Nação e ficção na imprensa brasileira do século 19

Crédito: Fundação Biblioteca Nacional

Após o retorno de D. João VI a Portugal, deixando no Rio de Janeiro o príncipe herdeiro D. Pedro, a imprensa periódica vive um florescimento sem precedentes desde que a cidade recebera a família real, em 1808. Naquele momento em que as Cortes Gerais reunidas em Lisboa discutiam a construção de uma ordem constitucional para a monarquia portuguesa, a própria composição daquela assembleia, com representantes eleitos de Portugal, do Brasil, da África e da Ásia, suscitava a questão sobre a relação entre as diferentes partes do império português, e esse debate naturalmente repercutiu no Brasil. Isso de deu de diferentes formas, inclusive na literatura, com a produção de poemas e diálogos que divulgavam os princípios políticos em discussão. E é em meio a essa produção que se passa a instrumentalizar a definição de português e de brasileiro como categorias políticas que serviam para distinguir o que até então era visto como parte de uma mesma nação.

A imprensa será o principal vetor das representações que se fazem das diferenças que passam a constituir identidades sociais, servindo não só à expressão das identidades de brasileiros e portugueses, mas também de diferentes grupos e seus projetos para a nação recém-inventada. Embora possamos imaginar um ambiente letrado muito restrito no Rio de Janeiro da década da Independência, o próprio D. Pedro devia lhe atribuir uma importância considerável, visto que ele mesmo escrevia na imprensa sob pseudônimo, certamente para se permitir maiores liberdades no debate público. Pelo menos era o reconhecimento da existência de uma esfera pública como a arena legítima dos embates entre cidadãos por suas diferentes escolhas políticas. A própria ideia de uma opinião pública tal como concebida pelo ideal iluminista do século 18, como uma luz que viria do alto (das camadas mais altas da sociedade, no caso) para guiar o povo, numa missão assumida pelos homens de letras, pode ser considerada também uma representação literária, uma ficção. Mas uma ficção que foi determinante para a vida política do século 19 (e que talvez continue sendo hoje, em grande medida).

Um exemplo que nos permite perceber a centralidade das representações literárias na circulação de ideias políticas pode ser encontrado no jornal Espelho Diamantino – periódico de política, literatura, belas artes, teatro e modas dedicado às senhoras brasileiras. Esse jornal publicou apenas catorze números entre 1827 e 1828, e saía quinzenalmente pela Imperial Tipografia de Pierre Plancher Seignot, o mesmo editor que no ano anterior havia fundado o Jornal do Commercio. O prospecto do Espelho Diamantino partia da afirmação da influência da mulher sobre as vontades e ações dos homens e quanto mais adiantada a civilização, maior essa influência. Daí a necessidade de um periódico que levasse às mulheres o conhecimento dos negócios nos quais os homens tinham parte, de modo que elas estivessem à altura do progresso da civilização. Do contrário, a estupidez das mulheres se tornava um risco de embrutecimento e relaxamento moral para toda a nação. Segundo o redator, isso já era sabido em vários países, mas aqui era preciso lembrar, porque “costumes caseiros, e que cheiram alguma coisa ao ranço dos mouros, entretidos até a época da Independência pelo servilismo colonial, reinam ainda em quase todas as classes da sociedade, opondo-se ao desenvolvimento do caráter das senhoras”.

E aí entrava o Espelho Diamantino, a fim de promover a instrução e o entretenimento do belo sexo da Corte, trazendo notícias e variedades. O prospecto prometia que “em literatura as obras que, com um fim moral, apresentarem uma narrativa interessante, terão a preferência”. Mas, apesar das anedotas publicadas e das narrativas sobre mulheres que se destacaram na história, a literatura não aparecia nesse jornal sob a forma da ficção. Pelo contrário, era o próprio discurso jornalístico que se ficcionalizava.

Era o que o jornal fazia ao criar um representativo do passado colonial: esse personagem que era referido apenas como ginja (veja acima), isto é, um “homem velho, que segue as máximas e usos antigos”, segundo o dicionário de Moraes. Apego ao passado e sovinice eram as principais características do ginja, que sentia saudades do tempo do vice-rei, o conde de Resende, quando as casas tinham rótulas nas janelas que não deixavam ver o interior das casas e as mulheres não sabiam ler ou escrever e comiam com as mãos. Para o ginja, todos os males vinham das invenções e melhoramentos modernos, como constituições, liberdade do comércio e da imprensa, barcos a vapor, educação das senhoras e a peste dos livros. Mas ele vai acabar sendo castigado pela maneira tirânica como trata a esposa e as filhas, que acabam fugindo com amantes – segundo o redator, “um passo criminoso em qualquer outra situação, mas que nesta todos desculparam, ou mesmo louvaram”.

Tamanha leveza ao narrar as transgressões morais das mulheres da família era possibilitada pelo caráter cômico desse personagem, mas também porque a sátira não se dirigia apenas ao velho: na verdade, o seu foco era principalmente a sobrevivência dos costumes de um passado colonial. Ao criar o personagem do ginja, o jornal representava um passado retrógrado, ainda distante do progresso, das luzes e da civilização que a nação mostrava no presente, e identificava esse passado com um personagem moralmente falho: além de “avaro, invejoso, surripiador, usurário, contrabandista, grosseirão”, ele era também “libidinoso”, vício para o qual “a costa da Guiné lhe tinha fornecido ampla matéria para os seus amores”. Assim, independência, modernidade e moralidade se alinhavam em um mesmo campo, oposto a todos esses significados que a figura do ginja mobilizava.

O que isso nos sugere é que mesmo em um meio letrado bastante acanhado e até relativamente homogêneo, as construções literárias e sua presença na imprensa periódica podia atender objetivos mais amplos, que certamente convergiam para o velho preceito horaciano de instruir e deleitar, mas que ao mesmo tempo se referiam a uma ideia de instrução diretamente ligada à problemática da construção da nação que se colocava naquele momento. Num contexto como esse, em que o início de uma produção local da prosa de ficção é praticamente toda posterior à origem da imprensa periódica, talvez possamos entender o engajamento dos letrados da época na busca de um veículo para seus ideais, e um veículo tanto mais apropriado quanto se dirigisse a uma parcela da sociedade que não seria abarcada pela educação superior nem pela esfera da política, mas consumia literatura: as mulheres. Essas leitoras, por mais distantes que estivessem da grande maioria das mulheres de carne e osso que viveram no século XIX, talvez tenham sido, mesmo enquanto uma construção ficcional, um fator determinante para a escolha das formas literárias que mais se adaptassem à formação de um público e, por meio dele, de uma nação.

*****

De “A Inauguração do Brasil” ao “Monumento às Bandeiras”: ‘raça’, identidade nacional e arte nas crônicas de Menotti Del Picchia no Correio Paulistano

Crédito: Casa Menotti Del Picchia

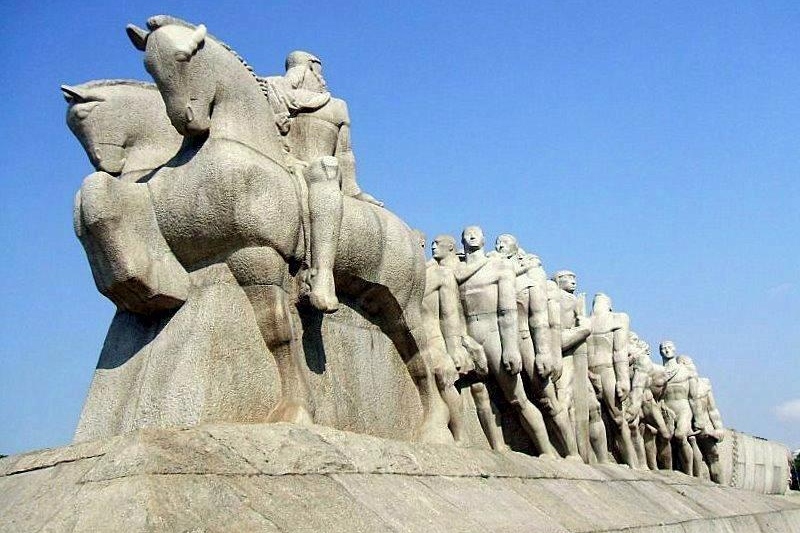

A partir da análise de uma pintura do poeta, político e escritor Menotti Del Picchia, denominada A Inauguração do Brasil, de 1923, e do estudo de uma série de artigos publicados pelo intelectual entre 1918 e 1936 no jornal Correio Paulistano, a pesquisa tem por objetivo explicitar o gosto estético de Menotti assim como suas concepções a respeito de “raça” e identidade nacional. Por outro lado, também tenta demonstrar como as questões estéticas e ideológicas visíveis na referida pintura e nos textos de Menotti ecoaram no projeto do Monumento às Bandeiras, que o escultor Victor Brecheret iria produzir a partir de 1936 em São Paulo, revisando um projeto anterior, apresentado ao público em 1920.

Se formos acompanhar os textos publicados por Menotti durante todos aqueles anos, será visto que ele esteve próximo de Brecheret desde, justamente, 1920, ano em que se conheceram e que o poeta teria instruído o escultor sobre a história dos bandeirantes para que ele produzisse o seu projeto de monumento, realizado naquele ano.

Acompanhando os textos de Menotti, publicados no Correio Paulistano durante aquelas quase duas décadas, o texto atentará para o fato de que o poeta, sempre estará atento à trajetória [DTC2] internacional do amigo artista, colaborando para a divulgação de sua obra justamente por meio dos artigos que publicará na imprensa, informando o público sobre os lances de reconhecimento profissional que Brecheret alcançava na Europa, assim como sobre algumas das principais obras produzidas pelo artista, quando essas eram exibidas em São Paulo.

Até 1923, Menotti Del Picchia pensa e escreve sobre o Brasil a partir de uma lógica colonizadora. São Paulo, para ele, era a projeção de um Brasil europeu, e um lugar em que negros e indígenas tiveram papel coadjuvante. Ao pensar assim, reproduzia uma ideia muito comum da época, inclusive compartilhada por Washington Luiz, que dizia que todos eram imigrantes e o indígena não tinha importância na formação do país, sendo apenas uma retórica nacionalista do romantismo.

Ao estabelecer amizade com os intelectuais Plínio Salgado e Cassiano Ricardo, e a partir dos debates com os dois, Menotti Del Picchia se torna cada vez mais interessado pelo Brasil e pelo brasileiro, o que atenua sua visão preconceituosa. Com a amizade de Plínio Salgado – fundador do Integralismo – Menotti Del Picchia se torna simpático ao fascismo. Ligado às ideias vindas da Itália, Menotti se interessará pela situação política italiana, assim como por sua cultura. No campo da arte, o intelectual se voltará ao estudo do Novecento, um movimento que tentava unir a arte moderna à grande tradição do país. Esse interesse em um equilíbrio entre modernidade e tradicionalismo é o que o artista buscava desde antes mesmo da Semana de 1922, da qual foi um dos participantes.

Em 1936, ele funda o movimento Bandeira, uma agremiação que pregava que os intelectuais atuassem junto ao Estado. Sobre o movimento, Menotti afirma não se tratar de um movimento fascista, nem comunista, nem conservador. A Bandeira se sustentava com valores da civilização bandeirante, que se “sobressaía da barbárie indígena”. Ou seja, um retorno às ideias do início dos anos 1920. Na revista São Paulo, um projeto levado a cabo por Menotti e Cassiano, eles elaboravam essas ideias com o intuito de divulgar a cidade e o estado de São Paulo como progressistas: o mito do bandeirante como articulador do progresso. Esse movimento culminou com o Monumento às Bandeiras, de Victor Brecheret – uma obra que, inicialmente bem acolhida pela burguesia paulistana, mais tarde seria também motivo de orgulho para vários outros habitantes da cidade e do estado.

Depois de acompanhar as transformações dos pressupostos estéticos e políticos de Menotti durante aquele período, o texto se encaminhará para o final, mostrando o quanto as crenças de Menotti – expressas na referida pintura de 1923 e em seus textos do Correio Paulistano – dialogarão com os pressupostos de Victor Brecheret, visíveis na representação das várias etnias que formam a sociedade brasileira, eternizadas no Monumento às Bandeiras, inaugurada no Parque Ibirapuera, em 1953.

Imagem acima: Monumento às Bandeiras. Crédito: Wikimedia Commons.