Durante o período da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que se encerrou na noite do último dia 22, sábado, o Brasil trabalhou diligentemente para articular a criação de um mercado regulado de carbono de alcance global. O texto da proposta, subscrito por 18 países, pretende criar regras comuns para a precificação do carbono, válidas para todo o planeta, e integrar os mercados nacionais que hoje funcionam separadamente. Porém, embora nosso país esteja à frente dessa iniciativa, especialistas avaliam que ainda temos um longo caminho a percorrer para o estabelecimento de um mercado interno que seja íntegro, metodologicamente preciso e que consiga remunerar adequadamente as comunidades que de fato atuam na manutenção da floresta em pé.

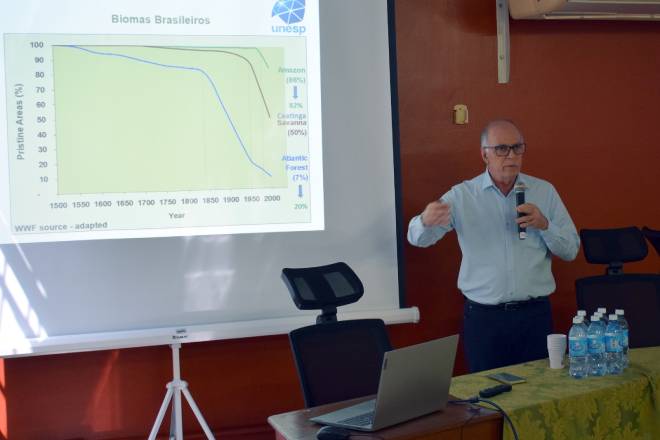

Durante o período da COP 30, o professor da Unesp Iraê Guerrini organizou um seminário junto à Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará (UFPA), que debateu o tema dos desafios do mercado de carbono no Brasil. O evento, intitulado “Desafios para a Manutenção da Floresta em Pé”, ocorreu no último dia 15 de novembro, no auditório da UFPA, em Belém.

A ideia de criar um instrumento financeiro para estimular a descarbonização das atividades econômicas foi estabelecida no Acordo de Paris, em 2015. Atualmente, apenas a União Europeia, Japão e Coreia do Sul, além dos estados da Califórnia (nos EUA) e Quebec (no Canadá), possuem um mercado de carbono regulado pelo poder público. Embora o Brasil tenha aprovado, no final do ano passado, a Lei nº 15.042, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE) e criou o mercado regulado de carbono, seu funcionamento ainda depende de algumas medidas, como a criação de um órgão gestor, normas e sanções às entidades participantes. Enquanto isso, prevalece no país o mercado voluntário de carbono, em que não há metas impostas pelos governos e os créditos negociados são certificados por empresas independentes.

Engenheiro florestal, Guerrini é docente da Faculdade de Ciências Agrárias e, nos últimos anos, vem trabalhando no desenvolvimento de uma metodologia para quantificar o carbono estocado no solo das florestas. Seu trabalho vem evidenciando certas discrepâncias em relação à metodologia sugerida pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC), a qual é empregada como referência para os projetos de crédito de carbono vinculados à preservação florestal.

A metodologia desenvolvida no câmpus de Botucatu preconiza que as amostras sejam coletadas a um metro de profundidade, enquanto a orientação do IPCC estabelece uma profundidade de apenas 30 cm. As pesquisas realizadas em Botucatu mostram, porém, que coletas a uma maior profundidade podem revelar uma quantidade até 100% maior de carbono armazenado no solo, em relação àquelas coletadas a 30 cm.

Outro depósito de carbono presente na metodologia do IPCC é a serrapilheira, a camada de matéria orgânica formada por folhas e galhos em decomposição que fica depositada sobre a superfície do solo das florestas. Neste caso, diferentemente do que se verificou no cálculo do carbono presente no solo, o uso da metodologia da Unesp mostrou resultados 24% menores em relação ao padrão sugerido pelo painel de cientistas. “O nosso método não foi feito para aumentar a quantidade de carbono no solo das florestas. A gente quer que a metodologia seja justa e precisa”, afirma o docente, que mais recentemente tem expandido esse cálculo para incorporar também a biodiversidade e os serviços ambientais prestados por esse ecossistema.

Se existem aspectos a serem melhorados na metodologia do cálculo do carbono estocado no solo, o cenário fica ainda mais complexo quando se observam alguns dos projetos criados para a negociação do carbono vinculado a ativos florestais. Entre os problemas mencionados pelos pesquisadores estão fraudes fundiárias e desrespeito aos direitos das comunidades que vivem nas áreas preservadas contempladas nesses projetos.

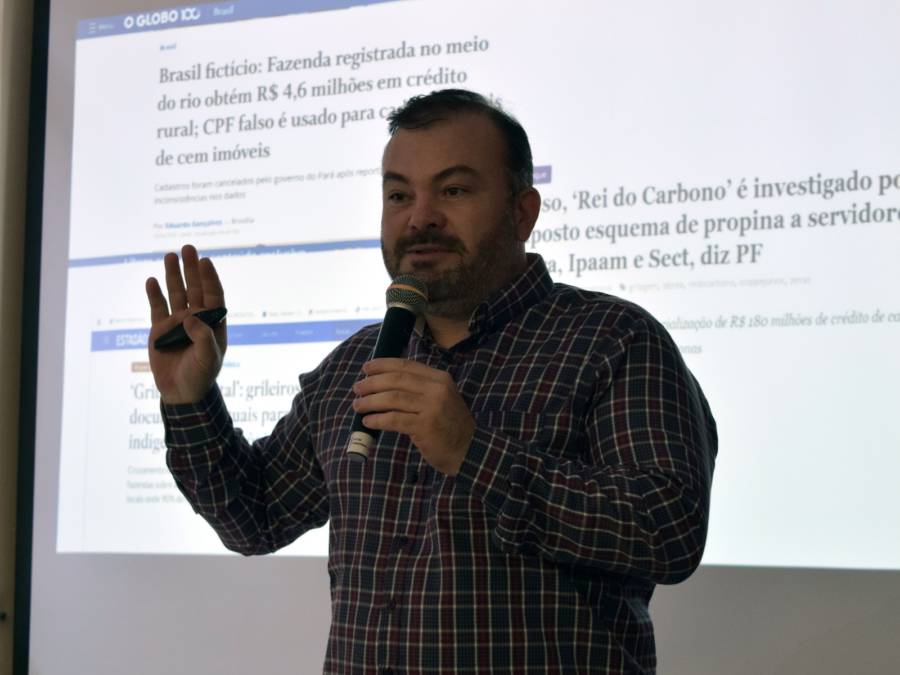

Casos de fraude impressionam

Doutorando da UFPA, Carlos Augusto Pantoja Ramos trouxe alguns exemplos de como o aspecto autodeclaratório do Cadastro Ambiental Rural (CAR) permitiu fraudes em projetos de créditos de carbono na região de Marajó. “Uma questão que eu me perguntava é como um instrumento como o CAR pode ser autodeclaratório em meio ao caos fundiário que é essa área. Para vocês terem uma ideia, quando o CAR foi instituído, em 2012, menos de 3% da população da ilha tinha acesso à internet”, destaca Ramos.

Um caso flagrante envolveu um empresário chinês que declarou 53 mil hectares de propriedade, cuja área se sobrepunha a trechos de duas unidades federais de conservação. A estratégia de grilagem nesse caso não tinha como objetivo adquirir as terras, mas vender os créditos de carbono de forma ilegal para empresas estrangeiras. Na área havia pelo menos 90 famílias que sequer sabiam dos projetos, embora, por lei, tivessem direito à parte dos recursos. “Quando fui a campo entrevistar essas famílias, elas relataram que não sabiam da existência do CAR, muito menos dos projetos de créditos de carbono”, diz.

Um caso ainda mais grave foi relatado no município de Portel (PA) e foi objeto de um artigo publicado no ano passado na Revista de Estudos Interdisciplinares. O levantamento fundiário realizado pelos pesquisadores apontou que 154% do território do município marajoara estava coberto pelo CAR, os quais também eram usados para fraudar projetos de crédito de carbono com mais de 15 anos, que somavam mais de um milhão de hectares e, segundo cálculos, movimentaram cerca de US$ 115 milhões no período.

Ramos observa que, enquanto esses empresários lucram milhões de dólares com a venda de créditos de carbono em áreas ilegais, as pessoas que vivem no local e são, de fato, responsáveis pela preservação da área não são remuneradas de acordo. “A questão aqui é que existem centenas de famílias em assentamentos que nem sequer sonham que exista uma movimentação financeira acontecendo em sua terra”, aponta. Relatos colhidos junto às comunidades mencionam que, quando são comunicados do projeto, essas famílias recebem como contrapartida a entrega de fogareiros a lenha e cestas básicas, compensações que não chegam perto do valor total movimentado pelo projeto.

Nesse sentido, a principal crítica do pesquisador ao mercado de carbono voluntário presente no Brasil é a ausência de consulta às comunidades dos locais que geram esse crédito. A medida é uma obrigação presente na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário, e que prevê a consulta prévia, livre e informada sobre projetos que explorem os recursos naturais das populações que vivem nessas áreas.

Mercado sofre com confusão fundiária histórica

Para Richard Torsiano, especialista em governança fundiária, a falta de integridade de alguns projetos voltados ao comércio de carbono remonta a uma omissão histórica do país em abordar seriamente a questão fundiária. “Desde a colonização, o Brasil nunca enfrentou essas questões, e agora elas vieram à tona porque esses projetos estão concentrados em regiões de novas fronteiras e de profunda debilidade fundiária”, aponta o pesquisador, que foi diretor do INCRA por quase dez anos e atualmente é consultor sobre o tema na FAO, a agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.

Na visão de Torsiano, é por meio do conhecimento efetivo do território que será possível uma governança fundiária, mas os governos, seja em âmbito federal ou estadual, ainda não conseguiram desenvolver uma ferramenta ou mecanismo eficiente para esse fim. Para alcançar esse objetivo, o palestrante citou como referência de sucesso as medidas presentes no Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM) e recomendou uma série de medidas de governança e transparência, como o investimento em esforços para sanear e modernizar o registro de imóveis e unificar cadastros de terras que hoje possuem diferentes fins.

Embora os problemas observados atualmente em diversos projetos do mercado voluntário de carbono sejam uma realidade, os palestrantes do evento entendem que o mercado de carbono pode ser um mecanismo importante, especialmente para levar desenvolvimento e qualidade de vida a regiões remotas da Amazônia, onde existe dificuldade para desenvolver outras atividades econômicas. “Na política pública que é elaborada em Brasília, temos a preocupação de não desperdiçar boas ideias. Se há problemas com o mercado de carbono, precisamos ter a racionalidade de diagnosticar esses problemas e corrigi-los, e não desistir a ideia”, afirmou Torsiano. Na visão do especialista, a regulamentação da Lei nº 15.042, aprovada no final do ano passado, é uma oportunidade para corrigir alguns desses problemas.

O evento também teve espaço para a apresentação do biólogo Alessandro Zambotto, que mostrou projetos relacionados ao mercado de carbono e ao pagamento por serviços ambientais que trouxeram impactos positivos para comunidades ribeirinhas e indígenas no bioma amazônico, bem como do professor Carlos Cerri, que apresentou a atuação do Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical (CCARBON), vinculado à USP e com financiamento da Fapesp, além de exemplos da aplicação da metodologia da Unesp para cálculo do carbono no solo em sistemas produtivos na Itália, apresentados pelo pesquisador Antonio Ganga, da Università degli Studi di Sassari, na Sardenha.

Imagem acima: Iraê Guerrini. Crédito: Marcos Jirge/ACI.