Em fevereiro de 2025, a notícia de que duas das principais organizações criminosas do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, e o Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, haviam estabelecido uma trégua após uma década de rixas e enfrentamentos causou preocupação no cenário da segurança pública no Brasil. Segundo relatório da inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o objetivo era estabelecer parcerias para lavar dinheiro, traficar drogas e adquirir armamento pesado. Em meados de abril, o Secretário de Segurança do RJ declarou que a parceria entre as organizações criminosas incluiu até a criação de um banco digital, a fim de lavar e movimentar o dinheiro do tráfico de drogas, e, só no último ano, o Comando Vermelho havia movimentado R$ 6 bilhões. Porém, no final de abril, veio a notícia de que a trégua, estabelecida entre as lideranças dos grupos, fora rompida.

A dinâmica de aproximações e conflitos entre o PCC e o CV neste ano foi analisada em dois artigos publicados no site do Observatório de Segurança Pública e Relações Comunitárias, ligado ao Departamento de Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, câmpus de Marília. Os textos são o resultado dos estudos de dois pesquisadores ligados ao Observatório. São eles: Eduardo Armando Medina Dyna, que é mestre em Ciências Sociais pela Unesp e doutorando em Sociologia pela UFSCar; e Vinicius Pereira de Figueiredo, que é mestrando em Ciências Sociais pela Unesp e bacharel em Relações Internacionais e Ciências Sociais, também pela Unesp.

Em entrevista ao Jornal da Unesp, os dois pesquisadores explicam os fatores que levaram à trégua e à retomada do conflito entre as organizações criminosas. No centro, explicam, estava a imensa expansão que ambas as facções experimentaram, tornando-se tão grandes que, na prática, fica difícil abrir mão da competição regional por rotas de drogas e territórios. Eles também analisam a discussão em voga quanto à chance de que o Brasil venha a se tornar um narco-estado – ou que até já tenha se tornado, segundo sugerem alguns. “O PCC, o Comando Vermelho, não querem o poder do Estado, e sim uma relação de simbiose, uma relação parasitária, de exploração do Estado. As condições atuais já são positivas para eles”, dizem.

*****

Este ano, o noticiário sobre segurança pública deu muito destaque à trégua entre duas das principais facções criminosas do país, o PCC e o Comando Vermelho. Por que houve essa trégua?

Vinicius Pereira de Figueiredo: É preciso fazer uma breve contextualização. No passado, o PCC e o Comando Vermelho foram aliados por muito tempo, desde a fundação do PCC. Em 2016, aconteceu um rompimento que inaugurou um período de violência. Essa trégua foi vista como um apaziguamento de tensões que envolviam as duas organizações e que estavam se espalhando principalmente pelas regiões Norte e Nordeste. Então, essa trégua não é algo novo, já ocorreu antes.

Mas a trégua não perdurou justamente por conta das dinâmicas nas regiões Norte e Nordeste. As facções menores acabaram se organizando para se proteger ou simplesmente não aceitaram essa trégua, que partiu principalmente do eixo Sudeste. Não pode se consolidar dada a complexidade do contexto envolvendo as facções no Brasil. Hoje, esse cenário é diferente daquele anterior, em que existiu uma aliança entre os dois.

A notícia da trégua gerou temor em setores da opinião pública, que imaginaram que daí poderia resultar uma grande articulação do crime organizado, capaz de subjugar o Estado brasileiro de vez. Poucos meses depois, soube-se que essa trégua foi rompida. Faz sentido esse temor de que pudesse surgir um “sindicato unificado” controlando o crime no país?

Eduardo Armando Medina Dyna: Acho que a sensação de medo faz sentido, porém não há uma base concreta para isso. Essas organizações possuem interesses diferentes, e, para que houvesse algo como um sindicato do crime, seriam necessárias pautas minimamente comuns. E, se olharmos a configuração político-criminal do Brasil, facções de São Paulo, como o PCC, e do Rio de Janeiro, como o Comando Vermelho, têm interesses específicos. E as facções de estados do Norte do Brasil, como o Amazonas, ou do Nordeste, como o Ceará, possuem também seus próprios interesses, que são diferentes. Não acho que se possa entender a trégua como a possibilidade de formação de um sindicato. Até porque o que causou a ruptura da trégua foi a instabilidade decorrente dos diferentes interesses.

Acho que esse é o ponto que impediu que essa união se estabilizasse novamente. Hoje, as facções são tão grandes que não conseguem se organizar nem internamente. Uma decisão do Comando Vermelho do Pará vai ser diferente de uma decisão do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho possui uma estrutura organizacional diferente daquela do PCC. Ele não possui uma disciplina que possa se impor igualmente sobre o pessoal que atua no Mato Grosso ou em Roraima, por exemplo. O crime no Brasil, atualmente, é muito complexo para que se consiga articular uma união entre grupos que possuem pautas diferentes.

Hoje, as facções são tão grandes que não conseguem se organizar nem internamente. O crime no Brasil, atualmente, é muito complexo para que se consiga articular uma união entre grupos que possuem pautas diferentes.

Por que houve esse crescimento no número de facções ao longo do século 21?

Eduardo Armando Medina Dyna: Primeiro, é preciso considerar que o crime não é algo externo à sociedade. Todos os elementos da economia, da política, da cultura e das tecnologias se refletem nas ações das facções.

As facções começaram a se expandir principalmente quando ocorreu o boom da economia brasileira, especialmente na primeira década, até 2010. Em São Paulo, houve em 2006 aquela onda de ataques desfechada pelo PCC. E ao longo desse período, o PCC pôs em prática um mecanismo de produção de ordem e de regulação nas periferias. A partir disso, decorreu uma consolidação do PCC e seu processo de expansão. A partir de 2010, o PCC se expandiu para vários locais do país. E, após 2015 principalmente, se expandiu para toda a América Latina. Como o PCC conseguiu se expandir? Foi por meio do controle de rotas de tráfico e do domínio de territórios, seja o território das periferias, seja aquele das prisões.

E, nesse processo, se incluíram outras dinâmicas, como a incorporação de facções. Gangues ou pequenas quadrilhas no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e até no Sul do Brasil começaram a se integrar às facções grandes por conta do conhecimento que estas possuem das atividades criminais – coisas como contatos para adquirir armas, recursos financeiros e, principalmente, as rotas para o tráfico. Isso inclui tanto a chamada Rota Caipira, que passa pelo Centro-Oeste e pelo Sudeste brasileiro, quanto a Rota Solimões, que passa pela Amazônia. Esse é o processo do ciclo da economia da droga: maconha e cocaína vêm dos países vizinhos – Paraguai e países andinos – e passam pelo Brasil todo, abastecem o mercado interno e são exportadas. Isso gera muito dinheiro também em outros continentes.

No caso do PCC, que surgiu dentro das prisões, existia um discurso de organização e de proteção aos presos. Depois, esse discurso de proteção se estendeu até as periferias. E a proteção era contra a própria polícia. Esse discurso favoreceu também uma legitimidade para o crime e a aceitação do PCC. Nesse contexto dos anos 2000, é interessante destacar que havia essa aliança entre o Comando Vermelho e o PCC. Essa aliança facilitou que novos espaços fossem explorados.

No caso do PCC, que surgiu dentro das prisões, existia um discurso de organização e de proteção aos presos. Depois, esse discurso de proteção se estendeu até as periferias. E a proteção era contra a própria polícia.

E a expansão também se deu a partir de uma política do próprio Estado, relativa à transferência de presos. Conforme os presos eram removidos do Estado de São Paulo e levados para cadeias em outros estados, se encontravam com aliados do Comando Vermelho. Essa era uma circunstância muito diferente da atual. Em geral, as cadeias federais possuem membros do Comando Vermelho, e as estaduais de São Paulo são dominadas pelo PCC. Esse era, então, um contexto favorável ao processo de expansão e de criação de alianças em locais diferentes daqueles onde se originaram as facções.

O modelo de organização do PCC, que é quem mais se expandiu – até internacionalmente – proporciona, de alguma forma, uma autonomia para os grupos em outros estados. Isso também aconteceu a partir dos anos 2000, com uma mudança na gestão do PCC e a ascensão de Marcola. A expansão esteve ligada também à necessidade de um controle maior das rotas, principalmente sobre a Rota Caipira, no Paraguai, e às disputas com facções, não só as brasileiras que atuavam naquela região, mas também as facções do Paraguai. A política de transferências das lideranças acabou sendo um tiro no pé do governo, pois proporcionou novos polos para que as facções se desenvolvessem.

Pelo menos desde 2023, defende-se a ideia de que o Brasil pode se tornar um narco-estado, ou que até já teria se tornado. Isso já ocorreu?

Vinícius Pereira de Figueiredo: Eu entenderia como um narco-estado aquele no qual as instituições trabalham com o tráfico de drogas ou com as facções que trabalham com o tráfico de drogas. E essas facções conseguem realmente se inserir na política institucional do país e participar, de forma efetiva, dos mecanismos do Estado. Acho que o grande exemplo de narco-estado é a Colômbia, na qual realmente o crime impactava diretamente a política do Estado. No caso do Brasil, não se pode dizer que isso ocorreu. Embora exista, sim, uma influência e um interesse político das facções no campo da política e no campo jurídico, isso não é algo totalmente consolidado. Mas isso não significa que o PCC, o Comando Vermelho ou as demais facções não exerçam influência, ou que essa influência sobre territórios e seus habitantes seja pequena. Então, eu ficaria cauteloso ao falar em um narco-estado no Brasil — porém, sem minimizar a influência que eles exercem. Isso inclui atuarem com a infraestrutura que o país oferece. Talvez um conceito melhor seja o de governança criminal.

Eduardo Armando Medina Dyna: Pessoas da área do direito e da grande mídia estão utilizando o termo narco-estado. Acho que esse termo mais prejudica do que ajuda, porque inclui como premissas vários aspectos econômicos e políticos que não coincidem com a realidade. Por exemplo, imagina-se que, em um narco-estado, a droga seja a commodity principal, ou que ela construa as dinâmicas do Estado. Para o Brasil, isso é completamente falso.

Quando se usa o conceito de governança criminal, que é um conceito sociológico, há muito mais adesão à realidade. As facções brasileiras não querem dominar o Estado. O PCC, o Comando Vermelho, não querem o poder do Estado, e sim uma relação de simbiose, uma relação parasitária, de exploração do Estado. As condições atuais já são positivas para eles, que conseguem explorar as contradições penais, da ilegalidade, da legalidade, das drogas, da infraestrutura urbana.

O PCC, o Comando Vermelho, não querem o poder do Estado, e sim uma relação de simbiose, uma relação parasitária, de exploração do Estado. As condições atuais já são positivas para eles.

Esse conceito permite entender quais são os interesses das facções, com quem estão se associando — seja com grupos legais ou ilegais — e quais as suas dinâmicas criminais e geográficas a partir dos territórios. A questão do narcotráfico e da atuação das facções é puramente econômica. Existem países e populações que consomem drogas, e países e grupos que produzem essas drogas. Então, veja: é uma rede econômica em relação às drogas. Ao pensarmos assim, colocamos o debate em outro patamar, de entender as dinâmicas sociais, econômicas e políticas envolvidas. Se colocarmos o Brasil como narco-estado, outros países do mundo também deveriam ser classificados assim. Essa não é a realidade.

O assassinato de um delator do PCC em plena luz do dia, no aeroporto de São Paulo, conduzido por policiais, mostrou o grau de infiltração do crime organizado nas forças policiais. Acho que isso pode levar as pessoas a temerem que o país esteja no caminho para virar um narco-estado, devido à infiltração do Estado pelas facções. Faz sentido?

Vinícius Pereira de Figueiredo: Esse caso do assassinato do Vinícius Gritzbach acaba servindo como uma mensagem do próprio PCC para demonstrar sua força e sua presença. Mas, na prática, reflete uma relação que vem de mais tempo entre as forças repressivas e as facções. Mostra também um pouco de como o PCC atua nessas relações, com a corrupção dos agentes do Estado e da Polícia Militar. Ao mesmo tempo, acho que, para que vivêssemos em um narco-estado, seria preciso que essa relação chegasse um pouco mais além, realmente organizando o Estado para esses fins. Como no caso da Colômbia e da influência que Pablo Escobar chegou a exercer na política de lá. Porém, nem aquele contexto necessariamente significava que a Colômbia vivia em função do tráfico, certo?

E, ao mesmo tempo, se formos pensar nas milícias e na banda corrupta da Polícia Militar como organizações criminosas que estão participando do Estado, ou que estão dentro do Estado, vejo que elas exercem até mais influência do que o PCC ou o CV. Porque o PCC e o CV são criminalizados de fato e, por isso, ficam de alguma forma escondidos. Esse caso do Vinícius é uma forma que eles têm de mostrar que estão lá, de dar um recado.

Eduardo Armando Medina Dyna: A questão das conexões entre o crime e as instituições de segurança é muito ambígua. Em alguns momentos ocorrem conexões, subornos, corrupção. O caso do Vinícius é um exemplo disso. Porém, se vivêssemos em um narco-estado, não haveria disputas nem combate, por parte das instituições policiais, contra o PCC. Dentro das próprias instituições de polícia, do campo de combate ao crime, há disputas. E essas disputas estão aceleradas.

Mas temos que avaliar se as forças policiais estão majoritariamente em conexão com o crime, se se trata de uma questão estrutural da polícia, ou isso se envolve pessoas específicas. Acredito que são exceções. Até porque, se houvesse um narco-estado, a gente constataria uma associação total entre o crime e a polícia. E isso não existe. Há momentos de conexões entre ambos, porém há momentos também em que ocorrem muito combate e muita repressão.

Podemos ver, no Rio de Janeiro, um bom exemplo de lugar em que há corrupção, mas há também frequentes operações de policiais e de outras instituições que combatem o crime. Por isso, o termo narco-estado não pode ser usado para descrever essa realidade. A realidade não é tão simples. Não é nem tão preta, nem tão branca: é tudo cinza.

Tenho a impressão de que essa discussão sobre a existência de um contexto de narco-estado também traduz uma ideia de que a segurança pública no Brasil tem se degradado nos últimos anos e de um crescimento do crime organizado. Só para citarmos dois casos: São Paulo passou por uma epidemia de roubos de celulares em pleno dia no centro da capital, e a Bahia passou a ser apontada como um local especialmente perigoso e violento — uma percepção que era diferente há vinte anos. Ou talvez mesmo há dez anos.

Eduardo Armando Medina Dyna: Acredito que há picos e declínios em relação a determinadas práticas e dinâmicas criminais. Trabalhei um tempo em São Paulo, sei como é essa sensação de precisar esconder o celular e de desenvolver mecanismos de autovigilância para não me prejudicar. Isso é algo mais comum, principalmente, nos grandes centros, como Rio e São Paulo. Acho que, principalmente na última década, houve uma popularização do uso do celular e, ao mesmo tempo, um crescimento de roubos de celulares. É uma questão até de causa e efeito.

O caso da Bahia é muito peculiar. Segundo as estatísticas mais recentes, Bahia, Amapá e Ceará estão entre os estados que enfrentam mais essa sensação de insegurança, por exemplo, nos índices de homicídio e de violências contra a pessoa, como a violência econômica e a violência sexual.

Nos últimos seis ou sete anos, houve, na Bahia, uma expansão no número de facções criminosas que agem por lá. O PCC, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro, que são do Rio e de São Paulo, foram para a Bahia. Ao mesmo tempo, a partir de rachas e quebras, surgiram por lá novas facções. E, quanto mais facções existem no estado, ocorre uma disputa por territórios e mercados, e acontecem mais conflitos e guerras.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, a dinâmica é diferente. Lá, também existem muitas facções, mas não se observam os mesmos índices de violência, porque não houve essa herança de facções criminosas vindas de São Paulo. Diria que essa percepção do crescimento da insegurança é real. A questão é: como compreender esse fenômeno a partir da perspectiva da academia e de políticas públicas, para que se possa tentar combatê-lo?

Vinícius Pereira de Figueiredo: Acho que essa percepção se dá porque houve, realmente, um cenário de fragmentação das facções, de organização de mais facções e de alianças. Houve esse contexto interno de luta entre as facções que levou a um aumento da disputa por territórios, um crescimento do tráfico de armas e da disputa pelas rotas do tráfico de drogas.

Tudo isso gera um contexto de violência muito maior. E, além do rompimento da trégua entre o Comando Vermelho e o PCC, que meio que estabelecia uma certa harmonia, houve os massacres no Amazonas, em 2017. E esses fenômenos foram muito noticiados, o que tende a fortalecer a percepção de que o crime está aumentando. E, realmente, a violência acabou aumentando, por conta dessas disputas. E, em paralelo, aproveitando o que o Eduardo falou, não houve nenhuma política de segurança muito diferente das que já eram feitas. Nada muito efetivo, que tentasse realmente desmobilizar as facções. Sim, tivemos algumas medidas que buscaram combater as facções com alguma efetividade, mas não mudaram o cenário.

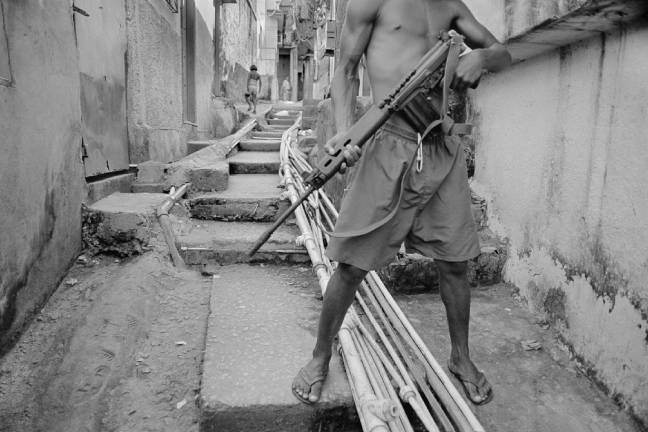

Imagem acima: Membro do Comando Vermelho no Morro da Mineira, no Rio de Janeiro. Crédito: André Cypriano/ Creative Commons