O impulso purista de legislar sobre a língua e atacar formas linguísticas inovadoras não é novo. Em 1999, o Projeto de Lei 1676/99, do deputado Aldo Rebelo, pregava punições para o uso de expressões estrangeiras. Em 2001, a Revista Veja, em artigo de Leonardo Coutinho (Todo mundo fala assim), atacava, com falso juridiquês e muita mentira, dois dos maiores nomes da Linguística brasileira, Ataliba de Castilho e Maria Helena de Moura Neves, chamando suas gramáticas descritivas do português de “anistia” e “habeas corpus” para “pecados gramaticais”. Mais recentemente, a Portaria nº 604/21, da Secretaria Especial da Cultura, e o PL 948/21, em Rondônia, tentaram proibir o uso da chamada linguagem neutra em projetos culturais e escolas.

Propostas de lei para regulamentar usos linguísticos estão diretamente conectadas ao negacionismo científico. Revelam falta de compreensão sobre a realidade viva da língua, ignoram seus mecanismos de funcionamento e buscam impor uma moralidade sobre seus usos, defendendo um projeto excludente de nação.

Esse terraplanismo linguístico anda ao lado de uma certa concepção geral de língua que vingou no Brasil, fruto de um senso comum perverso, repleto de valores de classe, racismo e nacionalismo, que se encontra entranhada, infelizmente, ainda hoje, na própria formação de professores de português. Em muitos cursos de Letras reina ainda um beletrismo anacrônico que defende uma forma ideal, bela e pura de língua. Segundo esse ponto de vista, o brasileiro fala mal o português, deturpa ou estraga a língua, que seria, em pleno século 21, a língua de Camões: estável, sem quaisquer mudanças desde o século 16.

A Lei que instituiu a Política Nacional de Linguagem Simples (Lei 15.263/25), sancionada pelo Presidente Lula no dia 17 de novembro, evidencia, especialmente em seu item XI, Art. 5º, esse desconhecimento sobre os mecanismos de funcionamento da língua, sua relação direta com a sociedade, e revela um juízo de valor sobre os usos linguísticos.

Ao determinar “não usar novas formas de flexão de gênero” em documentos públicos, a lei nega a existência de formas não-binárias e não-sexistas na língua. Nega também que, no mundo social, as pessoas não-binárias sejam vistas como formas de vida legítimas. A nova legislação abre, assim, caminho para todo tipo de ataque às pessoas trans não-binárias e ratifica a transfobia como política de Estado.

Além disso, a nova lei vai de encontro ao Decreto nº 8.727/2016 e à Lei nº 12.605/2012. O primeiro, sancionado pela Presidenta Dilma Rousseff, representou um avanço crucial ao garantir o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de travestis e pessoas trans na administração pública federal. A segunda, também sancionada pela Presidenta Dilma, obrigou “as instituições de ensino públicas e privadas” a expedir “diplomas e certificados com a flexão de gênero correspondente ao sexo da pessoa diplomada, designando a profissão e o grau obtido”.

No Brasil, pessoas não-binárias já podem retificar o registro civil para fazer constar o gênero neutro. O mesmo vale para pessoas intersexo. Nesses casos, as “novas formas de flexão de gênero”, proibidas no Artigo 5º da Lei de Linguagem Simples, não poderão ser aplicadas a uma pessoa não-binária retificada que deseje usar uma forma neutra. Isso afeta seu direito à autodeterminação de gênero, que é um direito personalíssimo, parte de seu direito à integridade psíquica, ao nome, à dignidade e à identidade.

Além disso, instituições públicas como o SUS têm atualizado seus cadastros para incluir sete orientações sexuais e sete identidades de gênero, incluindo não-binários, demonstrando um compromisso com a saúde integral da população LGBTQIAPN+.

A Lei de Linguagem Simples cria uma contradição perversa. O Estado, seja via poder legislativo, seja via poder judiciário, reconhece, por um lado, as identidades não-binárias em políticas de saúde e na retificação de registro civil. Por outro lado, nega o reconhecimento linguístico e simbólico em documentos oficiais. Essa inconsistência configura uma exclusão institucional que viola o direito à identidade e à cidadania plena das pessoas não-binárias.

Repercussão

De um lado, quem defende a linguagem simples tem explicado que o texto original da lei não incluía a questão de gênero, e que este “jabuti” foi incluído pela extrema-direita. De outro, pessoas tentam defender a nova lei, afirmando que a linguagem neutra – ou não-binária – afeta a simplicidade e a transparência dos textos. E pior: há quem diga que a linguagem neutra não existe.

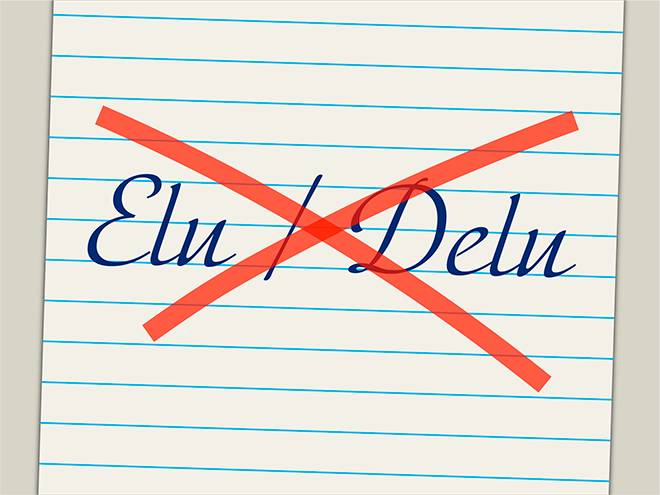

O que chama a atenção é o desconhecimento do que seria linguagem não-binária ou neutra, pois ninguém parece saber explicar em que medida o uso de flexões de gênero inovadoras dificultaria a compreensão dos textos, a ponto de serem proibidas. Além disso, quando as instituições públicas – e as pessoas de modo geral – se dirigem a pessoas reais e grupos sociais, devem fazê-lo com o reconhecimento legítimo de suas identidades. É então que surgem os pronomes elu(s)/delu(s), todes, por exemplo, com função quase sempre vocativa ou dêitica, formas linguísticas infrequentes em textos oficiais que, quantitativamente, não impactam sua compreensão.

Os argumentos que vão nessa direção, isto é, defendem que se trata de uma questão de simplicidade, têm o mesmo estatuto dos argumentos usados no século passado visando proibir o tratamento feminino em textos oficiais. Defendia-se que a repetição do pronome para incluir as mulheres, como em “senhores e senhoras”, “todos e todas”, atrapalharia a comunicação oficial ao impor uma redundância – já que o masculino genérico já seria suficiente. Nesses casos todos, nunca se tratou de um problema realmente linguístico, mas sim de uma visão hegemônica da noção de gênero.

Há, portanto, uma evidente confusão entre forma e conteúdo: a forma deve ser simples, sem prejuízo do conteúdo. Pronomes de tratamento e pessoais não-binários não são mera forma linguística: estão carregados de sentido, de sentido humano e real, da vida de pessoas que, com essa lei, têm sua cidadania enfraquecida.

Existir, a que será que se destina?

Assim que a lei foi publicada, gramáticos, jornalistas – e até mesmo linguistas – repetiram o sintagma “linguagem neutra não existe” em artigos de opinião, ensaios e redes sociais.

A frase, de um ponto de vista estritamente teórico, com definição clara e metalinguística do conceito de linguagem, não está conceitualmente errada, especialmente se seu alcance for acadêmico. A linguagem é opaca, ideológica, sempre assumida como posição.

No entanto, com noções como objetividade e impessoalidade, que pululam em materiais didáticos sobre redação científica, dissertação e texto acadêmico, não há a mesma preocupação. De modo geral, não há texto objetivo e impessoal; há apenas um efeito de objetividade e impessoalidade.

O curioso é que não se vê jornalistas, linguistas e gramáticos se posicionarem com tanta veemência contra esse “erro”, dizendo por aí que “impessoalidade e objetividade na linguagem não existem”. O próprio jornalismo defende que sua linguagem é, sim, neutra.

Desse modo, a circulação livre dessa frase – por redes sociais, livrarias (sim, há um livro com esse título), jornais e programas de televisão – dilui-se no campo do senso comum e das ideias preconcebidas, produzindo um desvio da questão central, que seria o problema teórico e prático de uma linguagem inclusiva que respeite identidades de gênero. Fora de um contexto teórico, além de cheirar a má-fé, autoriza toda e qualquer pessoa a repeti-la como adágio reacionário e estabelece uma posição clara de embate contra todes, acenando para estruturas de poder cristalizadas, que veem a língua como um patrimônio que pertence a uma certa classe letrada, essencial e ancorada numa realidade empírica tomada como evidente.

E mais: o próprio sintagma “não existe” funciona como uma fórmula semiótica que arbitra simultaneamente sobre a língua e sobre as práticas sociais, decidindo não apenas o que é pertinente, mas o que existe e o que não existe como possibilidade, como devir. É a mesma fórmula usada para se dizer: pessoas trans não existem.

Nada que se produza pela linguagem humana pode ser chamado de inexistente. Se é produto de linguagem, existe; está inscrito numa cultura, independentemente de doxas sexistas. E legislar pela simplicidade da linguagem não pode ser desculpa para que se reforcem fronteiras simbólicas e, ainda mais grave, que se convoque a extrema-direita para se sentar à mesa do debate como se fosse interlocutora legítima.

A língua não tem donos, ainda que pertença a todo mundo. Ela avança no mundo (re)produzindo sentidos em conformidade ou em ruptura com o que já está dado na cultura. Como a cultura não é estanque, novas realidades linguísticas vão convocar novos usos linguísticos, novas marcações de gênero, divergentes ou revolucionárias, para além da adequação compulsória à normatividade.

Matheux Schwartzmann foi Coordenadora da Escola Doutoral em Linguística e Língua Portuguesa da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, câmpus de Araraquara (SP), no período de maio de 2021 a maio 2025. Atualmente é presidenta do GEL – Grupo de estudos linguísticos do Estado de São Paulo.

Os artigos de opinião assinados não refletem necessariamente o ponto de vista da instituição.