Entre as principais consequências das mudanças climáticas está a alteração dos padrões pluviométricos, fator que colabora para a ocorrência de eventos extremos que afetam diretamente a vida das pessoas, como as enchentes e os alagamentos ou longos períodos de estiagem. A falta de chuvas, particularmente, tem exigido atenção dos gestores públicos quanto ao gerenciamento adequado dos recursos hídricos, o que contempla não apenas as águas superficiais, como rios, lagos e barragens, mas também as águas subterrâneas, como lençóis freáticos e aquíferos, que em muitas cidades do país já respondem pelo abastecimento parcial ou total da água destinada ao consumo humano.

Nos últimos dez anos, foram pelo menos dois episódios de estiagem que despertaram o alerta das autoridades paulistas sobre a segurança hídrica. Em 2014, a escassez de chuvas afetou o abastecimento de milhões de moradores da Grande São Paulo, exercendo forte pressão sobre as águas superficiais e reduzindo o volume dos mananciais que abastecem a região mais populosa do país a marcas historicamente baixas. Em 2018, foi a vez da Bacia do Paranapanema entrar na berlinda, a ponto de a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) implementar uma sala de crise para auxiliar os comitês da bacia a lidar com a crescente escassez de água. Em virtude deste cenário, soluções individuais e improvisadas que garantissem a segurança hídrica surgiram pela região, entre elas a perfuração indiscriminada de poços clandestinos.

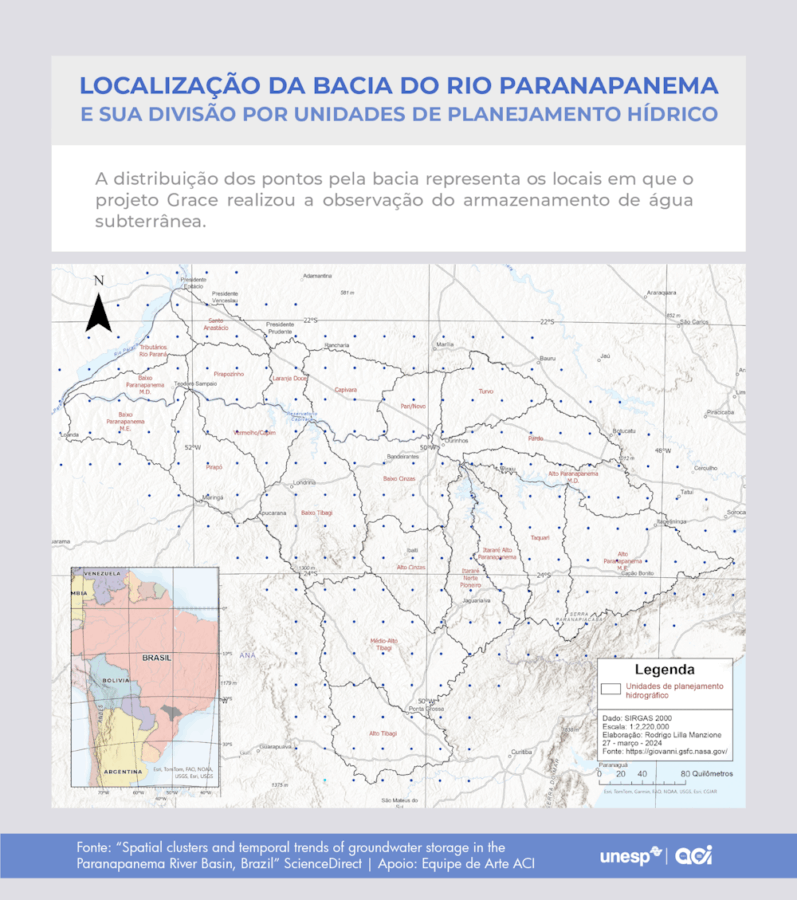

Essa “corrida” por águas subterrâneas ainda não foi estudada do ponto de vista hidrológico, mas as consequências já são perceptíveis, com conflitos entre os diferentes perfis de usuários da água e questionamentos sobre o direito de explorar as reservas subterrâneas sem licenciamento. A bacia hidrográfica do Paranapanema é um cenário propício para esse tipo de embate. Encravada no Sudeste do Brasil, entre os estados de São Paulo e Paraná, a região da bacia é um polo hidrelétrico e agrícola que ocupa mais de 100 mil km2 e tem sido afetada por crises hídricas de forma mais intensa nos últimos 5 a 10 anos, devido principalmente à baixa taxa de precipitação. Além disso, entre 2010 e 2022, a população que vive no território da bacia aumentou em 1.690.840 habitantes, segundo dados oficiais do censo do IBGE.

O hidrólogo Rodrigo Manzione há anos tem se dedicado a entender a dinâmica hidrológica e as consequências da perfuração indiscriminada de poços, no intuito de investigar suas consequências e colaborar com os gestores públicos na tomada de decisões baseados em dados confiáveis e na ciência. Em um artigo publicado na revista Groundwater for Sustainable Development, o professor da Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação (FCTE) da Unesp, no câmpus de Ourinhos, usou de forma inédita informações da superfície terrestre coletados em campo e dados observacionais obtidos a partir dos satélites de um projeto em parceria da Nasa com o Centro Aeroespacial Alemão chamado Gravity Recovery and Climate Experiment (Grace). O projeto foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado Profissional), uma parceria entre a Unesp e os comitês de bacias hidrográficas da região, que tem entre os seus objetivos aproximar a produção científica das demandas locais.

Formado por um par de satélites, o Grace é capaz de captar variações no campo gravitacional da Terra relacionadas à presença de massas de água. Os dados obtidos pelo projeto têm ajudado a comunidade científica mundial em pesquisas sobre águas subterrâneas, derretimento de geleiras e nível dos mares. No caso do trabalho publicado pelo docente, o recurso permitiu mapear e monitorar, em um intervalo de tempo entre 2003 e 2020, o armazenamento de água subterrânea na bacia do rio Paranapanema. “A ideia do artigo foi transformar dados brutos, produzidos por satélites, em informação útil para a gestão dos recursos hídricos”, explica o professor. “O dado por si só é frio. A análise espacial e temporal é que permite entender onde estão as reservas de água, como elas se comportam ao longo do tempo e como isso pode ajudar no planejamento”, destaca.

Pontos de maior armazenamento seguem relativamente estáveis

Entre os resultados encontrados por Manzione e pela mestranda Carolina Brizotti, coautora do trabalho, está a constatação de que, apesar da estiagem observada na Bacia do Paranapanema e do aumento na perfuração dos poços, não foram observadas tendências de quedas significativas no nível das águas subterrâneas na bacia, que compreende os aquíferos Guarani, Serra Geral e Bauru, fato que revela a resiliência desse recurso mesmo em períodos de estresse hídrico.

O processamento computacional dos dados fornecidos pelos satélites do projeto GRACE permitiu aos pesquisadores identificar padrões persistentes de armazenamento hídrico e estabelecer áreas com maior e menor variação de reservas, que receberam os nomes de hotspots e coldspots, respectivamente. “No estudo, observamos que regiões de cabeceira, onde a ocupação urbana é menor e há mais vegetação nativa, concentram naturalmente maiores reservas. Mas isso não significa, por si só, que sejam áreas mais ‘ricas’ em termos de disponibilidade hídrica. É uma questão de potencial exploratório e uso planejado”, detalha o pesquisador.

Com a ajuda do GRACE, a equipe da Unesp também mapeou os compartimentos de água livre, isto é, os aquíferos não confinados, mais próximos da superfície. Segundo Manzione, as observações do satélite não detectam diretamente aquíferos profundos como o Guarani, mas capta variações em massas de água nas camadas superficiais, como nos aquíferos Bauru e Serra Geral. “O satélite detecta o ‘peso’ da água no campo gravitacional. Quando essa massa aumenta ou diminui, ele consegue captar essa amplitude”, explica.

O avanço metodológico do estudo esteve na aplicação de uma análise estatística espaço-temporal para avaliar a persistência das reservas ao longo dos anos. O resultado mais relevante, segundo o pesquisador, foi a constatação de que os hotspots de armazenamento hídrico são relativamente estáveis. Portanto, mantêm suas reservas mesmo em períodos de seca. “Isso reforça a ideia de que a água subterrânea é uma fonte confiável, menos suscetível às flutuações climáticas de curto prazo. Ela confere resiliência aos sistemas de abastecimento, principalmente em momentos de crise hídrica”, afirma Manzione.

Dados integrados e uso estratégico da água

Para o pesquisador, a estabilidade identificada pelo estudo reforça a necessidade de incluir o monitoramento e o uso planejado das águas subterrâneas como componentes centrais da gestão de recursos hídricos. E isso passa por integrar esses dados aos planos de bacia, instrumento de planejamento previsto na legislação brasileira, mas que ainda apresenta lacunas importantes em relação ao uso da água do subsolo. “Hoje, muitas decisões são tomadas sem considerar essas informações. Saber onde estão os pontos de maior reserva, por exemplo, pode orientar a expansão urbana, a localização de polos industriais ou a priorização de áreas para irrigação”, destaca o professor.

A metodologia utilizada, embora já aplicada em áreas como a epidemiologia, ainda é pouco explorada no contexto da hidrologia regional no Brasil. “Foi justamente isso que buscamos fazer: usar uma técnica consolidada para analisar agrupamentos espaciais e temporais e aplicá-la ao monitoramento das reservas hídricas subterrâneas”, afirma Manzione, destacando que o trabalho tem um viés claramente aplicado. Boa parte dos discentes envolvidos no projeto atua em comitês de bacia, órgãos gestores e instituições técnicas e a expectativa é que projetos de pesquisa como este fortaleçam a ponte entre universidade e gestão pública. “Esse tipo de informação pode enriquecer os planos de bacia e ajudar a isolar variáveis políticas, oferecendo subsídios técnicos mais robustos para a tomada de decisão”, ressalta o docente.

No caso da bacia do Paranapanema, a recarga dos aquíferos livres ocorre majoritariamente por precipitação direta, ou seja, via chuva. Mas a evapotranspiração, o uso e a ocupação do solo e a própria geologia também interferem nos processos de recarga. Os aquíferos confinados, como o Guarani, têm dinâmica mais lenta e menos diretamente conectada com eventos climáticos recentes do que os mais superficiais, analisados pela pesquisa. “Em termos de ciclo hidrológico, o que entra e sai precisa ser considerado com atenção. Quando chove, uma parte da água se infiltra, uma parte evapora e outra parte alimenta os rios e nascentes. E o bombeamento humano [por meio dos poços artesianos] também interfere”, explica Manzione. Essa compreensão integrada do ciclo hidrológico, afirma o pesquisador, é fundamental para lidar com as consequências das mudanças climáticas. “Estamos observando períodos de seca mais prolongados, mudanças no padrão de chuvas. Tudo isso afeta diretamente a recarga dos aquíferos livres e, por consequência, a sustentabilidade do uso desses recursos”, diz.

A água subterrânea, segundo o pesquisador da Unesp, deve ser encarada como um recurso estratégico e não como alternativa emergencial em situações de crise. “Se você trata a água subterrânea como última opção, acaba usando-a de forma descontrolada. Ela precisa ser incorporada de maneira inteligente aos sistemas de abastecimento, combinando com a água superficial, conforme as condições de qualidade e disponibilidade.” Exemplos recentes, como o aumento do uso de poços artesianos em regiões da cidade de São Paulo, mostram os riscos do uso descoordenado desse recurso. Além do risco de contaminação, há problemas de subsidência (afundamento do solo), especialmente em áreas com aquíferos mais frágeis. “A água subterrânea é um tesouro regional. Não pode ser a bala de prata para gestores mal preparados. Esse recurso deve ser usado com parcimônia, com base em dados e em planejamento técnico”, avalia Manzione.

O monitoramento contínuo é essencial, destaca o cientista da Unesp. Embora a tendência de longo prazo ainda não aponte para um colapso nas reservas da bacia do Paranapanema, os sinais de declínio gradual precisam ser acompanhados com atenção. “A boa notícia é que temos ferramentas técnicas e dados para isso. Mas precisamos institucionalizar esse monitoramento e traduzir essas informações em política pública”, reforça o pesquisador.

Trabalhos similares desenvolvidos também pelo grupo de pesquisa da Unesp, como um estudo recente feito em pontos específicos de Manaus, mostram que é possível compreender o comportamento de poços e aquíferos mesmo em realidades geológicas e climáticas completamente diferentes. O denominador comum, porém, é nítido: a importância da chuva como principal fator de recarga e a necessidade de integrar os diferentes componentes do ciclo hidrológico no planejamento do território. Estudos como os desenvolvidos no câmpus de Ourinhos, a partir de uma abordagem científica inédita e foco na aplicação prática, oferecem caminhos promissores para a gestão sustentável da água subterrânea no Brasil. Um recurso muitas vezes invisível, mas essencial para o futuro, avalia Manzione.

Na imagem acima: hidrelétrica Chavantes, no rio Paranapanema, entre os estados de São Paulo e Paraná (Crédito: Raylton Alves/Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico)