A Mata Atlântica é conhecida como o bioma mais degradado do Brasil, e hoje restam aproximadamente 30% de sua área original apenas. Embora a exploração de seus recursos remonte ao desenvolvimento do Brasil Colônia, o ritmo se intensificou nos últimos 40 anos. Segundo dados do projeto MapBiomas, entre 1985 e 2023, houve uma redução de 3,7 milhões de hectares de vegetação nativa, o que representa cerca de 10% do território original.

Mesmo a floresta remanescente gera preocupações entre os especialistas devido a sua estrutura altamente descontínua e fragmentada. Cerca de 97% dos fragmentos florestais restantes possuem menos de 50 hectares. Em outras palavras, o bioma — que antes se estendia de forma contínua do Ceará até áreas da Argentina e do Paraguai, abrigando uma das maiores biodiversidades do planeta — atualmente é composto por “ilhas” de floresta, cuja extensão média não ultrapassa 70 campos de futebol.

Nesse contexto de fragmentação, há razões para preocupação com um inimigo tradicional das florestas tropicais: o fogo. Ao contrário de outros biomas nacionais, como o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal, florestas como a Amazônia e a Mata Atlântica não são adaptadas aos regimes de queimadas. Seu ecossistema úmido é, na verdade bastante sensível, e carece de espécies vegetais que possam resistir facilmente a incêndios ou se recuperar rapidamente deles, como ocorre no Cerrado.

“O fogo interage com a fragmentação da Mata Atlântica de duas formas: ele pode causar a fragmentação e, ao mesmo tempo, a própria fragmentação pode facilitar a ocorrência de incêndios, pois os trechos são mais vulneráveis”, explica o pesquisador Bruno Adorno, da Universidade Federal de São Carlos.

No último mês, Bruno Adorno defendeu sua tese de doutorado sob orientação do professor Augusto J. Piratelli, da Ufscar, e do docente Milton C. Ribeiro, do Instituto de Biociências da Unesp, câmpus Rio Claro. O trabalho contou também com a participação do pesquisador Pedro Vaz, da Universidade de Lisboa, onde Adorno realizou um intercâmbio para aprender os métodos utilizados no estudo. O objetivo dos pesquisadores foi investigar os impactos do fogo na Mata Atlântica, um tema urgente, mas ainda pouco explorado.

“Quando falamos de ecologia do fogo, as pesquisas geralmente se concentram em áreas não florestais”, explica Ribeiro. “Temos o desafio de começar a entender o modo pelo qual florestas como a Mata Atlântica respondem ao fogo. Quais são os impactos? Como ocorre a regeneração? Apenas agora, diante das mudanças climáticas e de eventos extremos, esse assunto começou a ganhar mais destaque.”

A tese deu origem ao artigo Relative fire-proneness of land cover types in the Brazilian Atlantic forest, publicado na revista científica Journal of Environmental Management. O estudo combina análises estatísticas e imagens de satélite coletadas ao longo de 35 anos. Os resultados indicam que as chamadas florestas secundárias — faixas florestais em estágio de crescimento em áreas anteriormente devastadas — são mais vulneráveis ao fogo. Em contrapartida, as florestas mais maduras, com mais de 35 anos, se mostram bem mais resistentes.

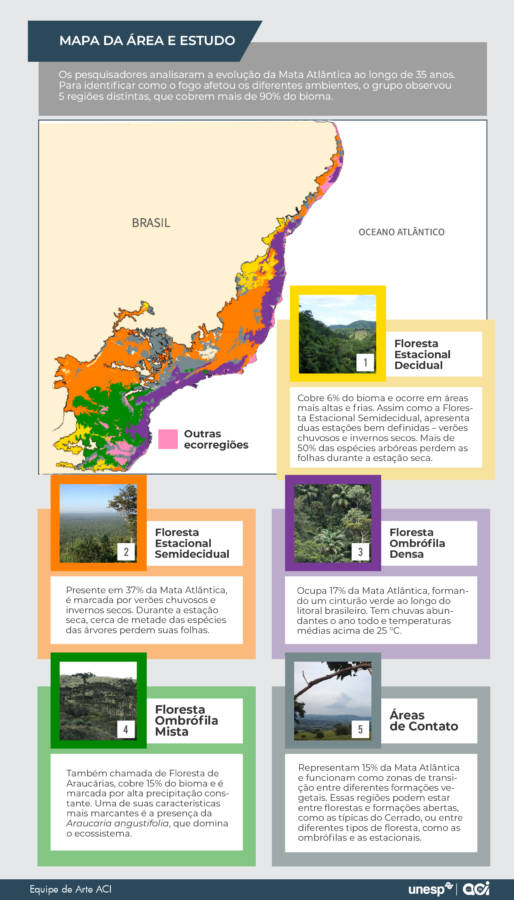

Para identificar padrões, os pesquisadores utilizaram mapas e dados do MapBiomas, iniciativa que monitora anualmente a cobertura e o uso da terra no Brasil, acompanhando as transformações do território e disponibilizando informações abertas acessíveis a qualquer usuário. No estudo, foram reunidos essencialmente dois tipos de mapas: o primeiro, referente à cobertura florestal e ao uso da terra entre 1986 e 2021; e o segundo, sobre cicatrizes de fogo nessas mesmas regiões entre 1987 e 2022. O intervalo de tempo e a combinação dos mapas permitiram ao grupo analisar a ocorrência de 40.869 focos de incêndio em diferentes regiões, além de observar a evolução do ecossistema ao longo de 35 anos — enquanto algumas florestas envelheceram e amadureceram, outras perderam espaço para empreendimentos humanos.

A importância das porcentagens

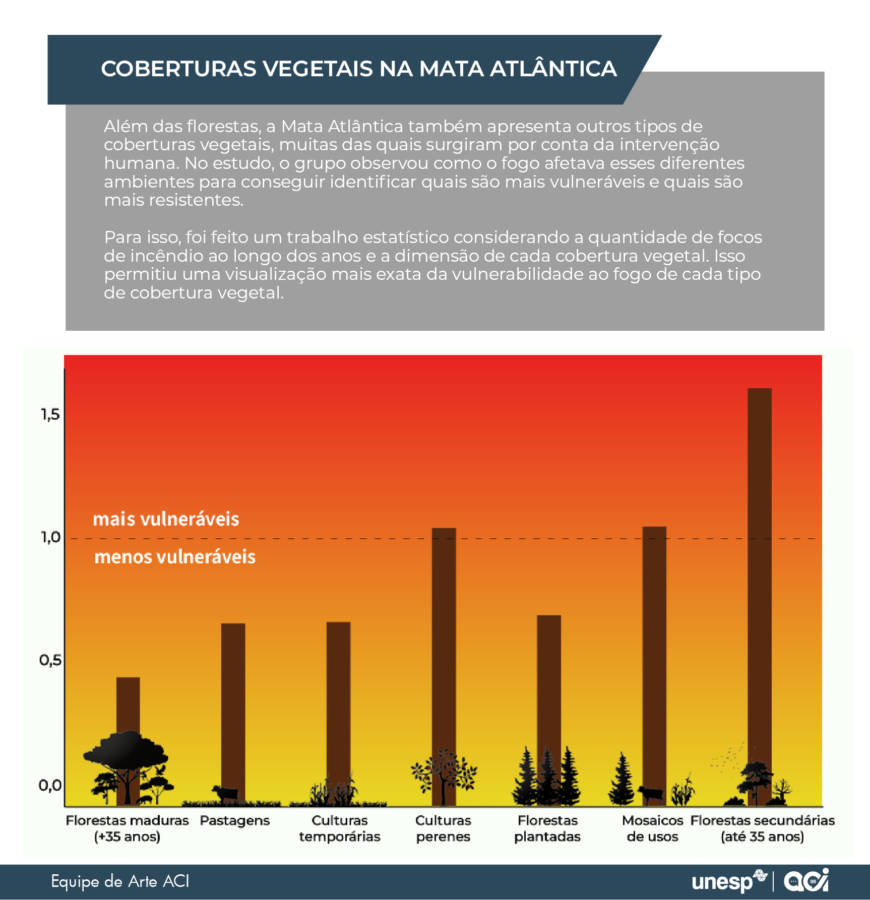

O objetivo do grupo de pesquisa era identificar as formações da Mata Atlântica que se mostraram mais vulneráveis ao fogo ao longo do período estudado. Esse foco trouxe um aspecto crucial para a análise dos dados: não basta apenas contabilizar os casos de incêndio e determinar as regiões com mais registros. É fundamental considerar a área que cada tipo de formação ocupa para compreender, proporcionalmente, quais são mais propensas a incêndios.

“Se tenho 1.000 unidades de área de um ambiente e 1.000 de outro, a chance de ambos sofrerem impacto é igual. Agora, se um deles for mais afetado que o outro, isso indica que existe uma propensão maior naquele espaço”, explica Ribeiro. “Por exemplo: se um tipo de floresta ocupa uma pequena parte da região, mas concentra muitos focos de incêndio, isso revela uma vulnerabilidade maior”, complementa Adorno.

Para examinar em detalhe o impacto do fogo sobre as diferentes regiões da Mata Atlântica, os pesquisadores dividiram o bioma conforme seus usos do solo e coberturas vegetais atuais.

Com o avanço das atividades humanas, a Mata Atlântica deixou de ser composta apenas por formações florestais e passou a incluir outros tipos de cobertura vegetal: surgiram áreas de plantação, pastos para criação de gado, florestas plantadas (como as de eucalipto) e, até mesmo, regiões onde esses vários usos transcorrem simultaneamente, conhecidas como mosaico de usos. Dessa forma, os pesquisadores analisaram tanto as formações florestais quanto todas as demais configurações do bioma.

Os pesquisadores se surpreenderam ao observar que as áreas de pastagem não se mostraram particularmente vulneráveis ao fogo. Esse resultado contraria o que a literatura científica apontava até então. “Esse achado contrasta com estudos anteriores que indicavam que as pastagens são as regiões com maior incidência de fogo na Mata Atlântica, diz Adorno. “Aqui entra a questão da proporção: a Mata Atlântica possui 30% de seu território ocupado por pastagens, o que influencia a frequência de incêndios. No entanto, isso está mais relacionado à disponibilidade dessas áreas do que, necessariamente, à sua vulnerabilidade.”

Florestas jovens são mais vulneráveis

Entre os achados do levantamento, os pesquisadores destacam a grande vulnerabilidade das chamadas florestas secundárias. Essas áreas correspondem a florestas ou matas que surgem em locais onde a vegetação nativa foi previamente removida e que iniciaram um processo de regeneração. No estudo, foram analisadas florestas secundárias com idades entre 1 e 35 anos, que apresentaram uma probabilidade de sofrer episódios de fogo 61% superior ao esperado, considerando-se suas dimensões em relação à área total do bioma.

“Um dos fatores que contribuem para essa maior vulnerabilidade são as próprias características ambientais dessas florestas”, explica Adorno. Por serem mais jovens, tendem a ser mais quentes, pois suas copas ainda não estão fechadas e produzem menos folhas e galhos responsáveis por manter a umidade do ambiente. “A madeira também é mais fina e mais seca, tornando-se mais fácil de queimar. Tudo isso contribui para uma fragilidade maior.”

Além das características biológicas, há fatores externos que aumentam a vulnerabilidade dessas florestas ao fogo. Um deles está relacionado à maneira como alguns proprietários rurais lidam com essas áreas.

Segundo Adorno, alguns incêndios são provocados propositalmente para impedir que essas florestas alcancem estágios mais avançados de formação. Nesses casos, o desmatamento e a utilização dessas áreas exigiriam um processo de licenciamento ambiental. De acordo com a Lei nº 11.428/2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, é proibido o desmatamento de vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração. Diante disso, foi formulada a hipótese de que alguns produtores ateiem fogo repetidamente para degradar a formação florestal de forma contínua, e assim evitar que alcance estágios de recuperação mais avançados.

“O que muitas vezes ocorre é que as pessoas ateiam fogo repetidamente às bordas das florestas, incinerando-as aos poucos. Após várias queimadas, essas áreas passam a ser consideradas vegetação degradada. Do ponto de vista da legislação, perdem então o status de mata que precisa ser protegida”, explica Ribeiro. “Existem basicamente duas situações: o manejo intencional para degradar a floresta e a falta de preocupação em conter o fogo quando ele ocorre ocasionalmente”, completa.

Por outro lado, as florestas com mais de 35 anos, consideradas maduras, são as formações vegetais menos vulneráveis ao fogo, queimando 57% menos do que o esperado. Isso se deve, principalmente, ao fato de serem bem desenvolvidas e capazes de reter umidade, o que lhes confere maior resistência.

“Uma mata mais avançada tem uma umidade interna maior, uma cobertura arbórea mais densa e um sub-bosque mais estruturado. Além disso, o acúmulo de material orgânico no solo, proveniente da queda de folhas e galhos, contribui para a manutenção da umidade. Mesmo que o fogo chegue, ele não se alastrará com facilidade”, explica Ribeiro.

A importância desse componente ficou evidenciada pelos dados, que registraram o desenvolvimento de determinadas áreas de florestas secundárias ao longo do período analisado. Muitas delas apresentaram também uma redução na sua vulnerabilidade ao fogo, a partir do ano de 2012.

Para os pesquisadores, um dos principais fatores que influenciou essa mudança foi o fato de que as florestas secundárias existentes no início do período de levantamento já haviam atingido, em 2012, um estágio mais avançado de regeneração, o que atribuiu a elas uma maior resistência.

Projetos de conservação precisam ser específicos

Adorno diz que os resultados do levantamento podem contribuir para a elaboração de projetos de conservação mais eficientes.

“Essas informações são fundamentais para que tomadores de decisão desenvolvam políticas públicas de prevenção e combate ao fogo. Por exemplo, seria muito mais eficaz direcionar recursos para florestas mais jovens em vez das mais antigas, já que estas são naturalmente mais resistentes ao fogo”, explica.

O biólogo destaca outras possibilidades de políticas públicas e projetos de conservação que podem ser concebidos a partir do conhecimento dos padrões de vulnerabilidade. Entre eles está o manejo das paisagens agrícolas de forma a manter ambientes mais resistentes ao redor daqueles mais frágeis, criando uma barreira contra o fogo.

“Também é possível desenvolver projetos de manutenção das florestas secundárias, como a remoção de espécies de capins exóticos e cipós, que intensificam os incêndios”, diz Adorno. “Outra alternativa é atribuir um valor econômico a essas florestas, enriquecendo-as com frutas, madeira e mel para comercialização. Teoricamente, isso motivaria os proprietários a proteger esses espaços”, conclui.

A lista de projetos é extensa, abrangendo desde iniciativas de conscientização sobre a importância das florestas secundárias até programas de pagamento por serviços ambientais. No entanto, ainda não existem políticas públicas voltadas especificamente para esses espaços mais vulneráveis.

Para Ribeiro, isso ocorre porque as pesquisas sobre fogo em florestas tropicais ainda são escassas, e o conhecimento sobre os impactos de longo prazo das queimadas nesses ecossistemas começou a ser produzido apenas recentemente. “O Brasil está extremamente atrasado, de forma geral, em políticas de manejo e combate ao fogo. Como também estamos atrasados na ciência, acredito que levará um tempo para termos políticas estaduais, municipais, nacionais ou específicas para cada bioma”, explica.

O que está claro, no entanto, é que serão necessários múltiplos projetos, e que as políticas devem ser pensadas para atender às particularidades de cada região. Provavelmente não haverá uma única política pública capaz de contemplar as diversas realidades que diferenciam, por exemplo, as florestas de Mata Atlântica do Sul da Bahia das florestas de araucárias de Santa Catarina.

“É essencial desenvolver conhecimento para cada contexto específico. Isso exige editais de fomento à pesquisa focados nessas questões, incentivando projetos em diferentes regiões do Brasil”, destaca Ribeiro. “Precisamos primeiro consolidar o conhecimento científico para, então, definir ações eficazes. Acredito que avançaremos na questão das políticas públicas regionais, mas isso ainda levará tempo.”

Imagem acima: focos de incêndio em área de Mata Atlântica. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil