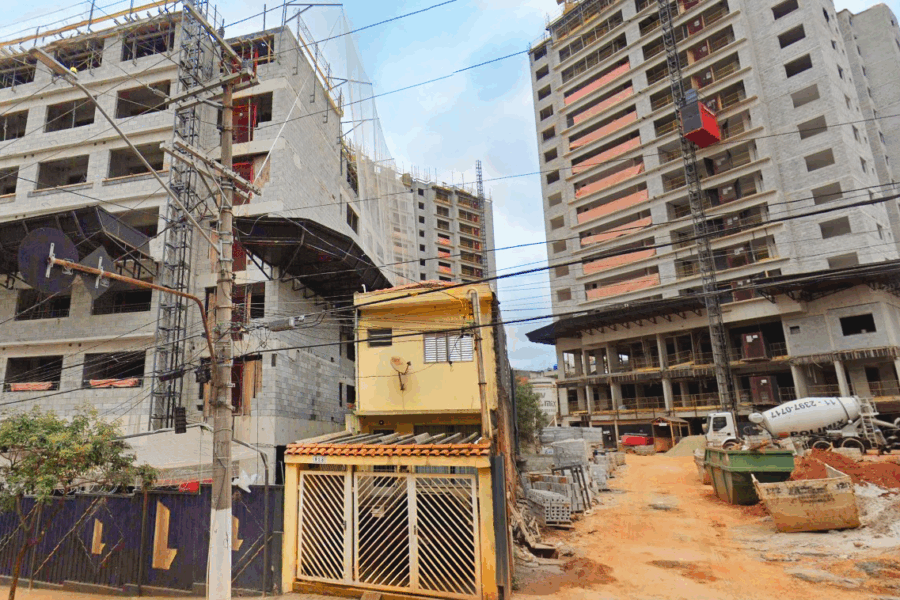

Quem mora ou trabalha no bairro da Pompeia, na Zona Oeste de São Paulo, já deve ter se habituado à mudança na paisagem nos últimos anos: casas e pequenos prédios comerciais foram demolidos para dar lugar a novos empreendimentos imobiliários ou a grandes terrenos cercados por tapumes aguardando o início das obras. São dezenas de prédios recém-construídos ou em construção no bairro – um dos maiores, que atravessa uma quadra inteira entre a avenida Pompeia e a rua Cotoxó, é um espigão de 37 andares e 148 apartamentos, com unidades de até 190m².

Nas ruas do bairro, caminhões levantam poeira durante o dia (e, muitas vezes, à noite) e o ruído de serras e betoneiras é constante. Gruas se erguem por todo lado. Nas proximidades do Shopping Bourbon e do Allianz Parque, quem passa de carro ou ônibus, não importa a direção, certamente vai encontrar trânsito parado. As obras da Linha Laranja do metrô, futura estação Sesc Pompeia, também bloquearam algumas ruas, complicando ainda mais o tráfego de automóveis, e nem quem transita no miolo do bairro está livre de engarrafamentos.

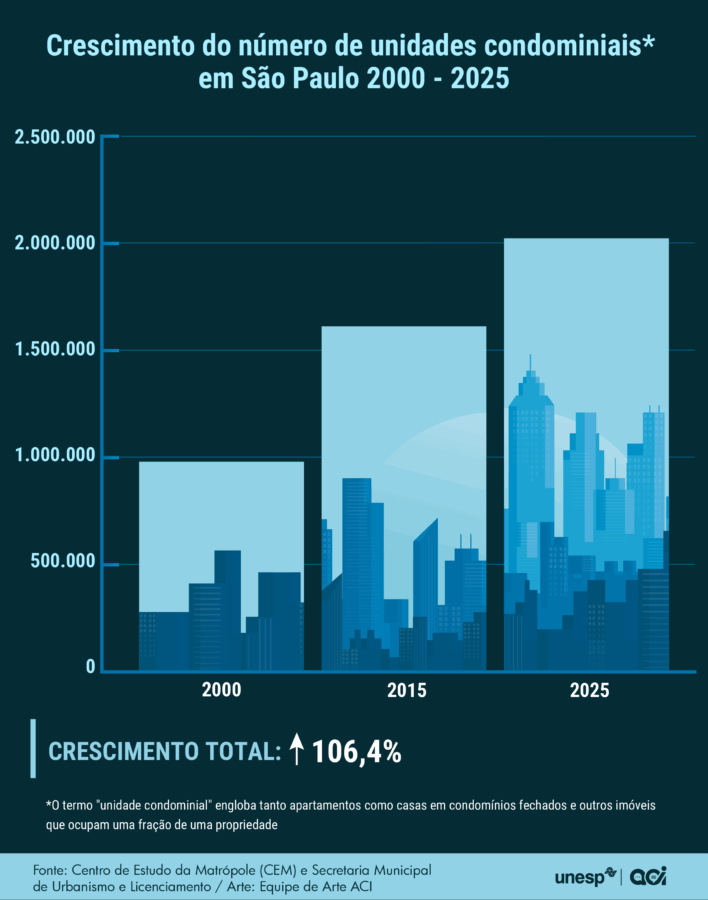

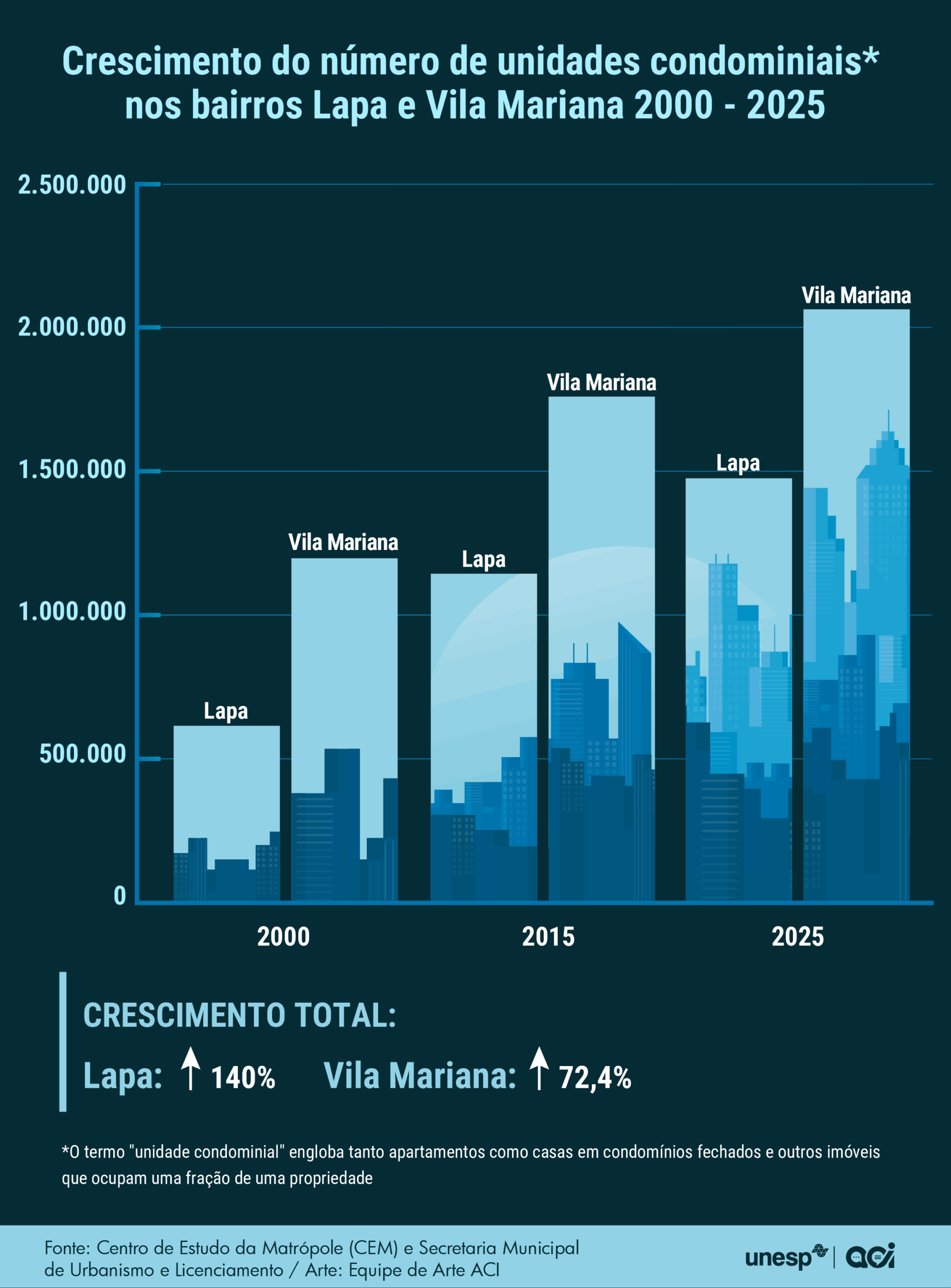

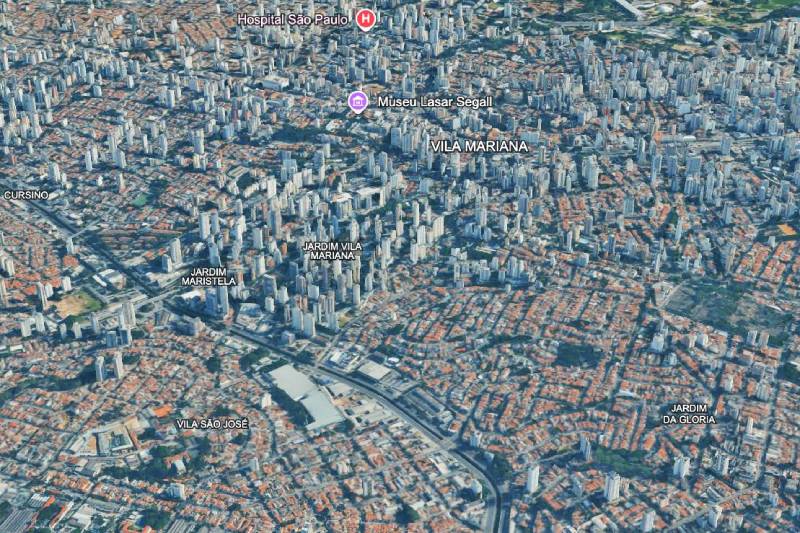

Problemas semelhantes são vividos também por moradores da Vila Mariana, Perdizes, Pinheiros, Tatuapé e diversos outros bairros de São Paulo. O processo de verticalização acelerado é consequência direta do Plano Diretor de 2014, a lei que orienta o crescimento da cidade e as regras para construção de edifícios. Para adensar a cidade em regiões com infraestrutura instalada e evitar o espraiamento da mancha urbana em direção à periferia, o Plano Diretor estabeleceu os chamados Eixos de Estruturação da Transformação Urbana (EETU), regiões localizadas a até 600 metros de estações de metrô e trem ou a até 300 metros de corredores de ônibus onde é permitido um coeficiente de aproveitamento mais alto dos terrenos. Uma revisão em 2023 aumentou as faixas de influência para 700 metros e 400 metros, respectivamente.

Sem limite para a altura dos prédios

Na prática, não há limite para altura dos prédios, desde que estejam dentro do coeficiente de aproveitamento. Nas EETUs, esse coeficiente é de até 4 – ou seja, um terreno de 1.000 m² pode receber 4.000 m² de área construída –, mas esse índice pode aumentar em alguns casos, como nas Habitações de Interesse Social (HIS), voltadas para moradores de renda mais baixa. Algumas construtoras, no entanto, ergueram edifícios fraudando essa política de atração de população de menor renda, de acordo com o Ministério Público de São Paulo. Uma reportagem do UOL mostrou que apartamentos de 61m² na Vila Olímpia, em tese voltados a famílias com renda de até seis salários mínimos, estavam sendo vendidos por até R$ 1,5 milhão – mais de R$ 20 mil por metro quadrado.

Os transtornos com o trânsito, a mudança da paisagem urbana e as discussões sobre a efetividade do Plano Diretor, entretanto, são apenas as consequências mais visíveis do boom imobiliário. Enterradas sob asfalto ou presas nos emaranhados de fios nos postes, há aquelas ameaças que nem sempre são fáceis de enxergar: o risco aumentado de enchentes, o impacto nas nascentes de água, a sobrecarga no sistema de esgotamento sanitário, as ameaças de novos apagões de energia com a demanda provocada por aparelhos de ar-condicionado e vagas eletrificadas. Tudo aquilo que fica no meio do caminho entre o interesse público e o apetite das construtoras.

Aumento de demanda de eletricidade

O adensamento habitacional e a previsão de crescimento acelerado da frota de veículos elétricos levam especialistas a alertar para um aumento da demanda de energia nestes bairros. O receio é que isso possa acontecer em ritmo maior do que a capacidade de resposta das concessionárias. “Num lugar onde havia seis casas, vai surgir um conjunto de cem apartamentos. Esse redimensionamento deve ser feito pela concessionária de acordo com as diretrizes da Aneel”, diz Pedro Luiz Côrtes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Côrtes diz que, em geral, a geração de energia e as linhas de transmissão brasileiras funcionam bem. No começo do ano, por exemplo, o sistema suportou um recorde de consumo por causa do calor.

O problema está na distribuição dentro das cidades. Isso é agravado pela fragilidade dos serviços de manutenção de emergência: basta lembrar os apagões que dezenas de milhares de residências da capital paulista experimentaram durante vários dias no rastro de fortes chuvas que varreram a cidade.

Com o aumento da demanda de energia e a recorrência de eventos climáticos extremos, Côrtes levanta dúvidas se há investimento adequado para garantir a segurança da rede. “Diante do que aconteceu nos últimos dois anos, e da falta de capacidade de pronta resposta diante desses eventos, fica a dúvida se a manutenção da rede tem sido adequada e se a capacidade de atendimento tem sido ampliada”, diz.

Um dos focos principais para o aumento da demanda de energia é o avanço do uso de carros elétricos pela população brasileira. De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, devem ser emplacados mais de 200 mil veículos do tipo em 2025. Em agosto, esse segmento representava fatia de 9,4% sobre o mercado automotivo total. E se, por um lado, a adesão aos carros que não usam combustíveis fósseis pode trazer impactos positivos para o meio ambiente, por outro vai ser um teste de estresse para a infraestrutura elétrica.

Madson Cortes de Almeida, professor do Departamento de Sistemas e Energia (DSE) da Unicamp e coordenador do Laboratório Vivo de Mobilidade Elétrica para Transporte Coletivo da mesma instituição, explica que os carregadores residenciais para veículos elétricos têm potência na faixa de 7kW, semelhante a um chuveiro elétrico dos mais potentes. Para uma recarga típica de um carro de pequeno porte, são necessárias de quatro a sete horas de carregamento. “Se eu for fazer a recarga de um veículo à noite, é como se eu deixasse o chuveiro do meu apartamento ligado por várias horas durante a noite. Imagine um prédio com 60 apartamentos onde todo mundo está fazendo isso ao mesmo tempo. Isso tem um impacto muito importante na rede”, diz.

Almeida explica que a recarga lenta – que difere das tomadas de recarga rápida encontradas em postos de abastecimento ou shopping centers – é a principal opção em condomínios verticais. Mesmo assim, exige estudos específicos para calcular a demanda, dimensionar a proteção e informar à empresa de energia uma estimativa de aumento no consumo. “A concessionária é a responsável por fazer a rede funcionar de maneira adequada”, afirma.

As redes de energia em um bairro como a Pompeia foram concebidas há décadas e o cabeamento em geral é o mesmo, ainda que haja troca de transformadores. “O transformador é a porta de entrada para a rede. Você pode expandir essa porta de entrada, mas a via por onde passa a energia, o cabo, em princípio, é o mesmo. Não é possível mudar a rede elétrica do dia para a noite, é um processo lento. E isso tem um custo que vem na conta de luz de todo mundo, então deve ser um planejamento de médio a longo prazo”, observa.

Além da sobrecarga na rede, os novos condomínios que desejam se preparar para receber moradores com veículos elétricos também precisam lidar com normas de segurança mais rígidas. Uma cartilha publicada pelo Corpo de Bombeiros no final de agosto trouxe exigências que vão desde regras para a localização de pontos de desligamento até a instalação de chuveiros automáticos (sprinklers) e estruturas resistentes ao fogo por pelo menos duas horas.

Em um caso relatado à reportagem, uma construtora desistiu de oferecer tomadas individuais em cada vaga de garagem, conforme prometido na venda, por alegar que não conseguiria cumprir as normas. O comprador do imóvel, que preferiu não se identificar, disse ter adquirido a unidade contando com esse recurso, mas acabou prejudicado pela mudança. Isso o levou a negociar, e obter, uma compensação financeira sobre o valor final do apartamento. Entre incorporadoras e futuros moradores, persistem dúvidas sobre os custos e a viabilidade técnica de cumprir integralmente as novas regras. É um elemento a mais na equação que desafia o equilíbrio entre o crescimento vertical de São Paulo e a infraestrutura disponível para sustentá-lo.

Rede de esgoto não acompanha crescimento

Outro ponto de interrogação derivado do rápido processo de verticalização diz respeito ao risco de uma sobrecarga no sistema de esgotamento sanitário. A coleta de esgoto em São Paulo hoje é de 75,2% – muito acima da média brasileira, que é de 52,2%, mas ainda abaixo do ideal, que é próximo a 100%. “Tem 25% do esgoto de São Paulo sendo jogado in natura nos rios ainda”, diz o engenheiro Gustavo Ribeiro, professor da Faculdade de Engenharia da Unesp, câmpus de Bauru.

Mesmo assim, ele diz que esse não é um número real, já que há diversos vazamentos pelo caminho. Além disso, o sistema sofre com as ligações clandestinas, de difícil fiscalização, mesmo em regiões bastante urbanizadas. “Quando você vê água voltando pela boca de lobo, tem alguma coisa errada. Ou é esgoto na água pluvial ou água pluvial no esgoto. São ligações clandestinas”, diz. Em geral, o professor explica que o dimensionamento da rede é realizado levando em conta um horizonte de 20 a 30 anos – se a obra não for executada, é revista a cada cinco anos, sempre levando em conta para onde está indo a expansão da cidade. Mesmo assim, ele observa que é muito difícil presenciar obras de troca de galeria.

No caso do surgimento de centenas ou milhares de domicílios em um período curto de tempo em determinada região, as galerias correm o risco de ficarem subdimensionadas. De acordo com Ribeiro, a responsabilidade das construtoras com o esgoto vai até a ligação com a rede, podendo haver alguma compensação com a prefeitura. “A tubulação (de esgoto) é feita para trabalhar em regime livre, ou seja, o esgoto não ocupa toda a tubulação, vai até 75%. E dependendo da velocidade da água, o limite é 50%. A tubulação nunca pode trabalhar forçada”, explica. Caso isso ocorra, a tendência é o esgoto voltar para as casas ou extravasar nas bocas de lobo, principalmente quando ocorrem enchentes.

Para onde vai a água

O arquiteto e urbanista Arthur Cabral, que é professor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (FAAC) da Unesp, câmpus de Bauru, pondera que o aumento da densidade populacional de um bairro que é dotado de boa infraestrutura, como é o caso da Pompeia, pode ser uma mudança bem-vinda, em termos de planejamento urbano. Essa ocupação, no entanto, deveria vir acompanhada de um “respeito socioambiental” pelo espaço comum. “Vemos uma forte pressão do mercado imobiliário em prol da flexibilização dos parâmetros urbanísticos”, diz

Ele aponta como um dos efeitos problemáticos da expansão imobiliária a impermeabilização do solo. Afinal, junto com o processo de verticalização, há mais área construída e impermeabilizada por terreno. “Se pensarmos que isso acontece em vários quarteirões, fica a questão: para onde irá a água? A água que cai do céu só pode ir para as galerias, que estão já bastante saturadas, ou escoarem pela superfície, o que vai acarretar em um aumento de enchentes neste cenário de mudanças climáticas”, explica.

No caso da Pompeia, essa perspectiva é agravada pelo histórico de enchentes na região dos cruzamentos da avenida homônima com as ruas Palestra Itália e Guaicurus e a avenida Francisco Matarazzo. Ainda que dois grandes reservatórios tenham sido construídos naquele ponto há cerca de dez anos, o acúmulo de água continua a acontecer em chuvas mais intensas.

Para Cabral, as soluções contra as enchentes em cidades como São Paulo passam por uma abordagem com medidas não estruturais, ou seja, aumentando as áreas permeáveis com ações como a substituição de vagas de estacionamento ou canteiros centrais por jardins drenantes. Um exemplo próximo que ele cita é o do Parque Linear das Corujas, na Vila Madalena, uma área verde que conta com “biovaletas” para desacelerar as águas pluviais que deságuam no córrego das Corujas.

empreendimento de três torres com lançamento previsto para dezembro de 2025.

Mesmo assim, o professor ressalta que, na prática, não há uma regra sobre a impermeabilização de terrenos que receberão novos prédios. O que existe é uma recomendação técnica para que as áreas de recuo não sejam impermeabilizadas para a percolação da água. “Se o empreendimento quiser, em tese, cimentar todo o lote e ocupar dele 40%, contanto que esse percentual não exceda o máximo de taxa de ocupação permitida, o empreendimento, via de regra, é aprovado”, diz Cabral. A taxa de ocupação é, junto com coeficiente de aproveitamento, um dos cálculos utilizados para aprovação da obra, e prevê limites para o quanto do terreno a edificação cobre.

O engenheiro Ivan Maglio, pesquisador do Programa Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP), foi um dos coordenadores da Lei de Zoneamento de 2002. Para ele, o Plano Diretor atual está na “contramão” do atual cenário de emergência climática, entre outros motivos, por não levar em conta a necessidade de manter áreas permeáveis nos locais em que houve estímulo para a verticalização. “Essa desconsideração com os rios, com a drenagem e com a permeabilidade vai custar muito caro para a cidade de São Paulo”, diz.

Para Maglio, a construção de piscinões é uma solução “ultrapassada e limitada” para lidar com as enchentes. Isso porque, além do assoreamento que diminui a capacidade desses reservatórios, as chuvas mudaram de padrão. “A engenharia faz cálculos para canais de drenagem e piscinões pensando em um certo padrão (de chuvas), não faz para 100mm em um dia”, aponta. O cenário é ainda mais delicado em uma região com as características de Pompeia e Perdizes. “Imagina uma área que já é toda declivosa, impermeabilizada e com a drenagem velha e subdimensionada, o que vai acontecer conforme for verticalizando? Vai impermeabilizar ainda mais o solo e deixar a área ainda mais vulnerável”, afirma.

A saída, diz o pesquisador, é investir nas soluções baseadas na natureza, como áreas verdes e parques. Tudo para diminuir a velocidade da água em seu caminho natural e evitar que se chegue a situações “gravíssimas”, segundo ele, como é o que acontece em um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade, o Beco do Batman, na Vila Madalena. “A água chega ao Beco do Batman com velocidade alta, e vai levando tudo no caminho. E é uma situação que está piorando”, observa.

Na opinião de Maglio, intervenções urbanas tão amplas quanto a verticalização ao longo dos Eixos exigiriam um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), assim como acontece no caso das Operações Urbanas, como a da Água Branca. “A legislação diz que projetos urbanos acima de 100 hectares precisam de estudo de impacto ambiental”, diz. Na prática, porém, os prédios continuam a subir sem estudos que levem em conta esses fatores.

Para o vereador Nabil Bonduki (PT), que foi relator do Plano Diretor de 2014, a produção de um RIMA para cada Eixo poderia tornar o processo lento e custoso demais, embora ele já encontre soluções no próprio Plano Diretor. “O que a gente deveria ter em todos os Eixos seria um estudo dos impactos na vizinhança e de infraestrutura que aquela intervenção causa. Que não fosse exatamente um RIMA, mas um estudo detalhado do impacto em cada um desses territórios”, aponta. Uma alternativa seriam os Planos Regionais, articulados com o zoneamento de cada região.

Bonduki afirma que outro ponto precisaria ser mais rígido: as taxas de permeabilidade de cada construção, que, na opinião dele, são baixas. Cenário que é agravado nos grandes edifícios com os vários subsolos, que não raro ocupam uma área maior do que a construída no sobressolo. “São garagens muito profundas que acabam interferindo no sistema hídrico, tendo que bombear água para o meio-fio. Essas garagens impermeabilizam o subsolo”, diz. Hoje, a lei de zoneamento prevê a quota ambiental, um conjunto de regras de ocupação para a melhoria da qualidade ambiental da cidade, mas “insuficiente”, segundo o vereador. “É muito mais um incentivo a boas práticas ambientais do que efetivamente uma garantia que vai haver essas preocupações nos empreendimentos”, afirma.

O rio enterrado está vivo

No caso da Pompeia, um fator agravante para as enchentes é um “ilustre desconhecido” do bairro: o córrego da Água Preta, um curso d’água cujas nascentes estão localizadas na Praça Homero Silva – batizada informalmente de Praça da Nascente. Vizinha à praça de 12 mil km² e que concentra oito nascentes do córrego, uma obra da construtora Exto está embargada desde 2021. O projeto, que já havia demolido diversas casas no terreno, prevê um edifício de 22 andares e garagens subterrâneas. Pelo Código Florestal, áreas de até 50 metros ao redor de nascentes precisam ser preservadas. A praça se tornou um ponto de resistência dos moradores da região, e abriga um lago com vegetação nativa, anfíbios e pássaros.

A partir da Praça da Nascente, o córrego percorre diversas ruas do bairro, sempre por galerias subterrâneas, até desaguar no rio Tietê. É possível ter um último vislumbre da água corrente a partir das frestas de uma estrutura no Sesc Pompeia – próximo a placas de risco de alagamento. “O Água Preta permite exemplificar um caso de invisibilização de um curso d’água”, diz Cabral, da Unesp. Segundo o arquiteto, uma construção de grande porte próximo às nascentes pode mudar a localização dos olhos d’água e, em última instância, causar o seu dessecamento. Ainda mais em um solo arenoso como o da região. “Construções profundas têm um impacto no solo. Ele funciona como uma esponja, trabalha com porosidades e capilaridades”, explica.

Segundo Cabral, o fato de a maior parte do Água Preta ser subterrâneo faz com que, em termos legais, ele seja tratado como galeria de águas pluviais, e não mais respaldado por uma legislação ambiental que o proteja. “É como se ele deixasse de ser rio aos olhos da lei. Isso é muito grave, porque ele continua sendo rio, a cidade é que não soube conviver. O rio continua nascendo, continua escoando, e basta chover para a gente lembrar que ele está vivo, sim. É um enterrado vivo”, diz.