Há um ano, em maio de 2024, o Rio Grande do Sul foi varrido pela sua pior crise ambiental. Chuvas fortes e enchentes afetaram cerca de 2,3 milhões de pessoas em 471 municípios, causando quase 200 vítimas e deixando cenas dramáticas marcadas no imaginário do Brasil, incluindo o Aeroporto Salgado Filho às escuras e parcialmente inundado, além do cavalo Caramelo, cercado pelas águas e aguardando socorro no telhado.

Agora, uma equipe de pesquisadores ligados ao Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e ao Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, câmpus de São José dos Campos, publicou os resultados de um grande estudo que buscou descrever as causas e circunstâncias, humanas e naturais, que se combinaram para resultar em tamanha destruição. O artigo com os resultados do levantamento, assinado por 17 pesquisadores, foi publicado antecipadamente on-line este mês no Journal of South American Earth Sciences.

Até os eventos do ano passado, a pior tragédia ambiental a devastar o estado havia sido a histórica cheia que afetou Porto Alegre, a capital gaúcha, em 1941. Os estudiosos começaram por recuperar os danos ocorridos naquela época. Estimativas sugerem que a enchente de 1941 inundou aproximadamente 15 mil residências e provocou o deslocamento de 70 mil pessoas, sendo que a população de Porto Alegre não passava de 272 mil habitantes. Um terço dos estabelecimentos comerciais e industriais da cidade permaneceu alagado por cerca de 40 dias.

Desde então, sucessivas administrações porto-alegrenses e do estado fizeram obras sob o argumento de melhorar a defesa contra enchentes e chuvas, e os gestores públicos gaúchos pareciam acreditar que a cidade estava bem equipada para enfrentar o que viesse pela frente, em termos ambientais. Mas eis que o panorama climático e ambiental mudou rapidamente.

Porém, a realidade das mudanças climáticas globais tem resultado em um aumento da frequência de episódios de cheia considerados “fora da curva”, devido à sua intensidade inaudita. Um evento assim já havia ocorrido no mesmo estado, na região do Vale do Taquari. Em setembro de 2023, o deslocamento de um sistema de baixa pressão em direção ao mar na região do Vale do Taquari provocou tempestades severas que tiraram a vida de 51 pessoas. E o mesmo local seria atingido ainda mais uma vez pela tragédia de abril-maio de 2024.

Pior do que a enchente de 1941

No balanço geral, considerando-se as áreas afetadas ao longo do estado do RS, as dramáticas inundações de 2024 resultaram no deslocamento de 600 mil pessoas de suas casas e na morte de 173 habitantes. A população de Porto Alegre hoje é de 1,3 milhão de pessoas, apesar de o impacto não ter se restringido aos limites do município.

“A comparação dos dados do ano passado com a enchente histórica de 1941, de fato, é realmente surpreendente”, afirma Enner Alcântara, um dos autores do estudo e líder do Grupo de Pesquisa em Sensoriamento Remoto, Análise Espacial, Modelagem Ambiental e Desastres Naturais da Unesp em São José dos Campos.

Ele explica que, em 2024, a altura da lâmina d’água do lago Guaíba, à beira do qual se situa a capital, atingiu 535 cm no Cais Mauá, ultrapassando em 59 cm aquela registrada em 1941. “Enquanto a enchente de 1941 foi concentrada na bacia do Jacuí, a de 2024 envolveu simultaneamente as bacias do Jacuí, Taquari e Caí, o que ampliou a área afetada e dificultou uma resposta coordenada”, diz Alcântara.

Fragilidades locais x eventos climáticos

O modelo hidrodinâmico rodado agora pelos cientistas revela que quase 18% da região metropolitana de Porto Alegre está em zonas classificadas como de risco extremo para inundação, incluindo bairros densamente edificados. “Os dados reforçam a urgência da implantação de medidas estruturais e não estruturais voltadas para mitigação dos impactos”, avalia o pesquisador da Unesp.

De fato, as enchentes de maio de 2024 na região metropolitana de Porto Alegre foram excepcionais tanto pela intensidade quanto pela extensão territorial atingida (veja abaixo).

“Um dos pontos que mais chamou nossa atenção foi justamente a conjunção entre extremos climáticos e fragilidades locais – como o crescimento urbano desordenado, a redução de áreas naturais como campos e banhados, e a concentração populacional em áreas de baixa altitude e alta suscetibilidade à inundação. “Essa interação entre fatores climáticos e ações humanas agravou muito os impactos”, avalia Alcântara. E os dados pluviométricos processados pelos pesquisadores reforçam ainda mais a dimensão dos impactos.

Em abril de 2024, a precipitação acumulada na zona metropolitana variou entre 50 mm e 250 mm, com anomalias (valores reais maiores do que a média histórica, calculada tendo como referência os anos entre 2001 e 2023) atingindo até 200 mm. Em maio, a região recebeu entre 200 mm e 400 mm de precipitação, com distorções em relação aos valores médios de até 450 mm. No limite norte da Grande Porto Alegre, mais de 500 mm de precipitação foram registrados também em maio (veja abaixo).

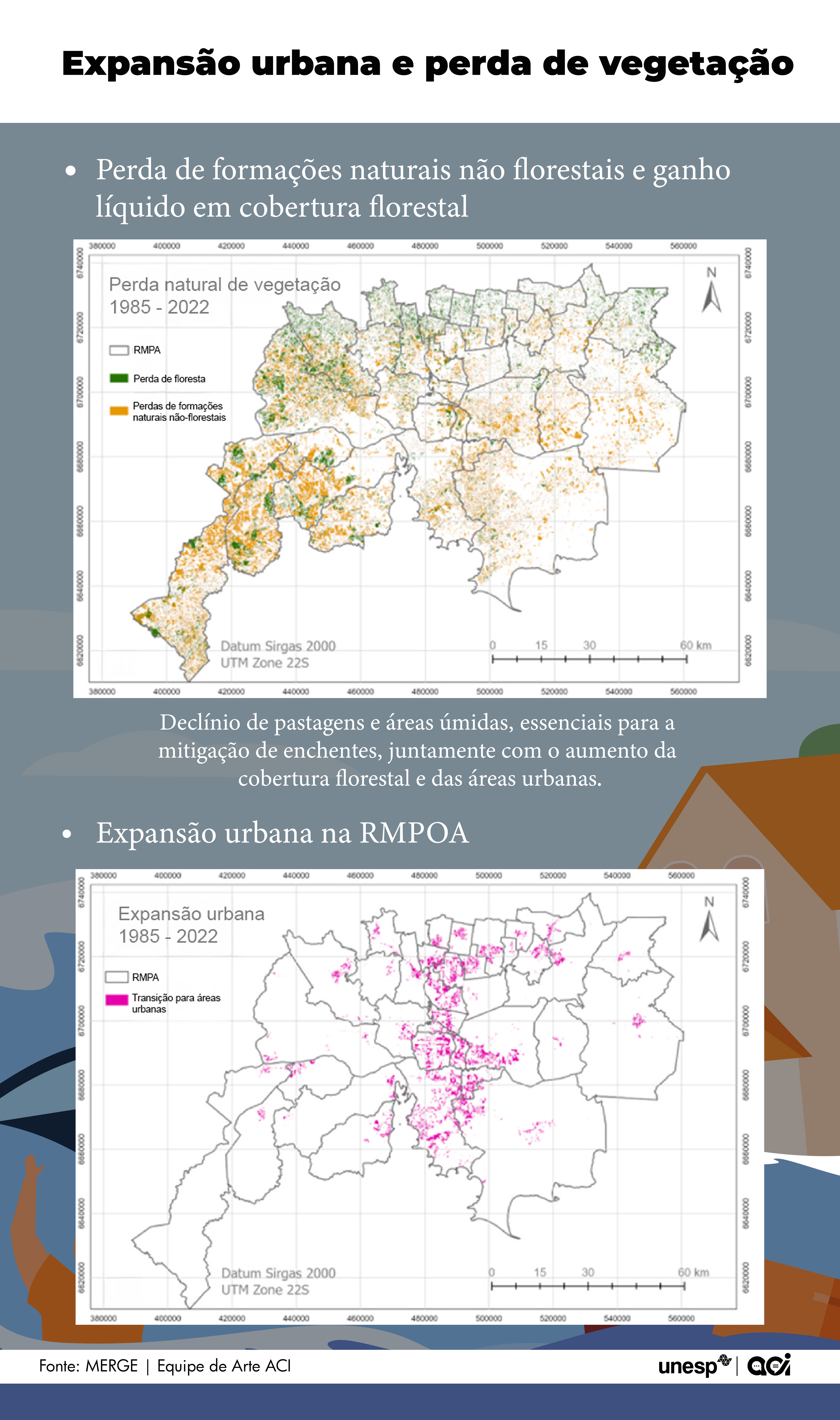

Dado o maior volume de água despejado sobre os gaúchos, seria essencial a disponibilidade de meios, principalmente naturais, que fossem capazes de absorver os temporais e mitigar os impactos negativos dos eventos extremos. Mas a análise feita pelos cientistas da Unesp e colaboradores mostra que esses meios naturais não estavam tão disponíveis quanto se imaginava.

Os dados sobre o uso e a ocupação do solo considerados no estudo englobam períodos de cinco anos, entre 1985 e 2020, e intervalos anuais entre 2020 e 2022. Apesar de um aumento líquido positivo de áreas de floresta em determinadas regiões, todas as cidades avaliadas da região metropolitana sofreram perdas florestais nos períodos analisados, com variações de até 85 km². As maiores perdas ocorreram no intervalo de 2010 a 2015. Arroio dos Ratos, Dourado do Sul, Montenegro, São Jerônimo e, especialmente, Triunfo, localizados a oeste da região metropolitana da capital gaúcha, apresentaram as maiores perdas florestais ao longo do período estudado.

Em relação às classes naturais não florestais, como restinga e áreas alagáveis, a variação nas perdas está espalhada por toda a região, atingindo valores de até 121 km², principalmente entre 2000 e 2005. Além dos municípios da lista dos que perderam mais florestas, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Santo Antônio da Patrulha e Viamão, ao sul e sudoeste da região, também sofreram perdas significativas de vegetação natural ao longo do período analisado. Os valores mais significativos de queda na formação natural não florestal foram detectados entre 2000 e 2005 e 2015 e 2020, com áreas excedendo 670 km² e 533 km², respectivamente.

Em contrapartida, as zonas impermeáveis por causa da expansão urbana cresceram principalmente nos municípios de Alvorada, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Viamão, no centro da região metropolitana. Mas a capital, Porto Alegre, lidera o ranking de mais asfalto no lugar de solos naturais (veja abaixo). Os maiores índices de crescimento ocorreram principalmente nos primeiros 15 anos do período investigado. No total, mais de 14 km² surgiram para impedir o escoamento das águas das chuvas.

Soluções no horizonte

As peças do quebra-cabeça vão se encaixando e dando forma a um cenário preocupante. Há episódios de muita chuva, repetindo-se em intervalos cada vez menores, sobre uma região que, nas últimas décadas, trocou a natureza pelo solo artificial. Soma-se a isso, como mostra o modelo hidrodinâmico utilizado pelos pesquisadores, extensas áreas populosas que estão no caminho das águas, quando elas escoam pelos rios e, depois, vão até o mar. A geografia porto-alegrense também é desafiadora, por causa das características topográficas. O relevo pouco íngreme dificulta o escoamento rápido de tudo o que já escorre pelas ruas e avenidas asfaltadas da cidade. O aumento de áreas destinadas à agricultura também é outro agravante.

“Pensando em adaptação, nosso estudo evidencia a urgência de estratégias integradas que vão além da resposta emergencial”, diz Alcântara. “É essencial fortalecer o planejamento urbano com base em mapas de risco atualizados, restaurar áreas de vegetação natural que atuam como zonas de amortecimento hídrico e modernizar as infraestruturas de drenagem urbana. Além disso, é imprescindível integrar modelagem hidrodinâmica, dados climáticos e sociais em sistemas de alerta precoce que sejam compreensíveis e acessíveis à população”, explica o pesquisador da Unesp em São José dos Campos.

De acordo com Alcântara, a experiência de Porto Alegre serve de alerta para outras regiões tropicais e em desenvolvimento, que enfrentam ameaças semelhantes, onde a combinação de expansão urbana desordenada e eventos climáticos extremos tende a elevar os riscos de desastres. “Reforçar a resiliência urbana exige uma abordagem integrada que considere tanto as dinâmicas ambientais quanto as desigualdades sociais que agravam a vulnerabilidade”, diz o pesquisador.

E os dados continuam ratificando a afirmação dos cientistas. Segundo o climatologista José Marengo, também autor do estudo, outras análises feitas pelo departamento que ele coordena no Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) indicam que haverá um aumento em meados deste século na intensidade de eventos chuvosos extremos, principalmente no Sudeste do país.

Como gosta de afirmar Marengo, cientista peruano radicado há décadas no Brasil, “as tempestades em si não são uma tragédia. O problema, na verdade, ocorre quando a chuva intensa atinge regiões onde as populações estão vulneráveis”, diz.

“Nos próximos anos, governantes de cidades situadas na Serra do Mar, Mantiqueira ou Geral não vão poder usar a desculpa de que não sabiam de nada. Os modelos matemáticos já mostram essas regiões como áreas propensas a receber mais eventos climáticos extremos nas próximas décadas.”

Imagem acima: vista do Bairro Farrapos, em Porto Alegre, alagado em maio de 2024. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil